�����w�|��w�����̐����a���搶�Ɏ��M���Ă��������܂����B

�����̋L����2021�N�Ɏ��M���Ă������������̂ł��B

�p�����y�@���w�B�킪�t�͐}����!!?

�O��A�_���T�����T�[���X���������N��ȃf�r���[�E���T�C�^���ɂ��Ă��b�����܂����B�t�X�^�}�e�B�́A���̋@������C�ɐ_���Ƃ��Ĕ���o�����Ƃ�i���܂������A�X�Ȃ鍂�݂�ڎw�����߂ɁA���͂�����������ׂ��Ƃ�����e�Ƃ̊Ԃ��a瀂݁A�t��W�͂₪�Ēf�₷�邱�ƂƂȂ�܂��B

�T�����T�[���X��13�ɂȂ�ƁA�t�X�^�}�e�B����p�����y�@�I���K���ȋ����t�����\���E�u�m�����Љ��A�悸�͒��u���Ƃ��čݐЂ��A1849�N1��16�������ɓ��w��������܂��B�����łȂ��Ԍ`�̃s�A�m�Ȃł͂Ȃ��I���K���Ȃ�I�������̂��Ƃ����^��������܂��B���ꂪ�{�l��Ƒ��̈ӌ��Ȃ̂��܂ł͏،��������̂ŕ�����܂��A������������R���T�[�g�s�A�j�X�g�Ƃ��Đ��������Ă������A��菫�����ۏ����I���K�j�X�g��ڎw�����������ƍl�����̂�������܂���B

�V���Ȏt�u�m���́A���ă��[�}��܂܂Ŏ�܂��A�����I���̊ԃp�����y�@�I���K���ȋ����Ƃ��ČN�Ղ����l���ł����A�T�����T�[���X�͌�Ɂu�F����e���݂������ăy�[���E�u�m���i���u�m���j�ƌĂ��f���炵���`���[�~���O�Ȑl���v�u���t�Ƃ��Ă͗D��Ă������A�I���K�j�X�g�Ƃ��Ă͂����}�f�v�Əq�����Ă��܂��B

�W���b�N�E�A�����B�i1799-1862�j

15�ɂȂ�ƃI���K���ȂɐЂ�u���Ȃ����ȉȂ̃W���b�N���t���}���^���E�A�����B�̃N���X�ɂ��ݐЂ��܂��B�A�����B��1835�N�̃O�����h�E�I�y���w���_���̏��x�ɂ���č��ۓI�Ȗ��������������t�����X�l��ȉƂł����A���̃A�����B�̂��Ƃ������u�ނ͎��Ԃ̂��鎞�ɂ��������A�����̃N���X�����������Ȃ�ɂ����v�Ɣے�I�ɂ݂Ă���A�u���b�X�����x�u�ƂȂ�Ǝ��͐}���قɍs�������̋����⊮���A�M�����Ȃ��قǐV�������̉��y���ނ��ڂ�悤�ɋz�������v�Əq�ׂĂ��܂��B

���ǁA�T�����T�[���X�̓X�^�}�e�B�A�u�m���A�A�����B��3�l�Ɏt�����܂������A�^�Ɏt�ƌĂׂ�l���͋��Ȃ������̂�������܂���B

��ɃT�����T�[���X���g�̓t�H�[�����琬���A���U�̗F�Ƃ��Ă܂�ʼnƑ��̗l�ȊW��z���܂��B1905�N����q�t�H�[�����p�����y�@�@���ɂȂ������A�������ɏ���ꂽ�t�T�����T�[���X�̋����ɑ��A�u�����̋�����u���̂ɂӂ��킵���ꏊ�A�����w�}���قɒu���ė~�����v�Ƃ����T�����T�[���X�̌��t���c����Ă��܂��B�T�����T�[���X���L��Ȑ��E�ւƗU���A���̑b��z�������̂́A�p�����y�@�̐}���ق������̂�������܂���B

�T�����T�[���X�@���߂Ă̍��܂Ɩ`��

1851�N�A�p�����y�@�I���K���ȃv���~�G�E�v������܂����Ƃ���ƁA���N���[�}�܂ɒ��킵�܂��B���[�}�܂͑�܂���܂����2�N�ԃ��[�}�ɗ��w����������ȉƂɂƂ��Ă̓o����ł����A���ǃT�����T�[���X�͂����Ȃ�܂���邱�Ƃ��ł����A�l�����̍��܂𖡂키���ƂƂȂ�܂����B��J���������Ƀ��[�}�܂ɒ��킷��̂�12�N���1864�N�ł�����A���̍��܂��T�����T�[���X�ɔ��ɑ傫�ȃC���p�N�g��^�������Ƃ��z���ł��܂��B

1852�N�A17�̃T�����T�[���X�̓T���E��������̃I���K�j�X�g�Ƃ��Ċ������n�߂܂����A��1853�N12��18���w�����ȑ�1�� �σz���� ��i2�x���Z�Q�[���̎w���A���Z�V���A����̃p�������Ŕ��\���܂��B

�T�����T�[���X�͂�����u�`���v�Əq�ׂĂ��܂����A��i�̒�o�ɂ�����A�����t�����X�l�ł��薢�������̎��g�̖��O����i�ɋL����Ă���A���̖ڂ�����܂ł��Ȃ��ψ���ŕs�̑��ɂ���Ă��܂��܂��B���̂��߃T�����T�[���X�ɍD�ӓI�ȃZ�Q�[���͈�v���Ă��u�h�C�c���瑗���Ă�����ҕs���̍�i�v�Ƃ��Ď��邱�Ƃɂ��A���������܂ő����t���邱�Ƃ��ł����̂ł��B

���n�[�T���ɂ́A���ɋ��m�̒��ł������x�����I�[�Y�ƃO�m�[�����܂������A�܂�ŋ��������������̂悤�ȓ��X�Ƃ������̍�i���Ȃ�A����͂������ł͂Ȃ��Ǝ@���A���̍�i�ɂ��Đ^���ɋc�_���n�߂܂����B���̎��_�ł͂܂���̍�i�Ƃ������Ƃł�����A�T�����T�[���X��2�l�̉�b���3�ғI�ȗ���Ŏ��ɂ��Ă������ƂɂȂ�܂��B���̎��̃T�����T�[���X�̐S���A�@������ł������ł��傤��... �����͑听�������߁A���O�ɎႫ�t�����X�l�T�����T�[���X�̍�i�ł��邱�Ƃ��������܂����B���̏u�ԁA�q�Ȃɋ���x�����I�[�Y�ƃO�m�[�͋��炭�������Ǝv���܂��B�u���O��!!�v�ƁB

���I�ȏ����ƂȂ�܂������A���̗����A������߂��ʐ�y�i�̃O�m�[����u���̏ꏊ�ɗ��������т�������x���Ȃ��ɓ`�������B���Ȃ���1853�N12��18���̓��j���A�̑�ȋ����ƂȂ邱�Ƃ����Ȃ��ɋ`���t����ꂽ���Ƃ��L�����Ă��������B���Ȃ��̒����Ȃ�F Ch.�O�m�[�v�Ƃ����M��Ȏ莆���͂��܂��B

�V�������E�O�m�[�i1818-1893�j

���炭�s�тł������t�����X�l�ɂ������Ȃ́A�T�����T�[���X����������Ƃ����܂��B

���̌㑱���ăT�����T�[���X�́A1856�N�Ƀt�����X�E�{���h�[�̐��Z�V�������ȃR���N�[���Ɂw��s���[�}�x�ƕ��肪�t�������Ȃʼn��債�D�����܂��B���̍�i�ɂȂ��u���[�}�v�Ƃ��������t�������ɂ��Ă͌��y������܂��A���炭���[�}��ܗ��I�ɑ����J�̈Ӑ}���z�肳��܂��B���̌����Ȃ͗�1857�N2���Ƀp���ŏ�������A���̌�6��10���{���h�[�Ŏ��g�̎w���ɂ��ĉ����s���܂��B

���C���̈��Y�n�ł��邱�̃{���h�[�́A�ߑ�t���[�g�̕��|�[���E�^�t�@�l���̏o���n�ł�����܂��B�T�����T�[���X���{���h�[��K�ꂽ�N��1���ɂ́A����12�̃^�t�@�l�����f�r���[������2�Ȃ̃I�y���E�t�@���^�W�[�����t���A�V���������킵�Ă��܂����B���̎��A2�l�̏o������������ۂ��ɂ��ẮA�o���̌��t�Ƃ��Ďc����Ă��Ȃ��ג肩�ł͂���܂��A���̌�A�T�����T�[���X�ƃ^�t�@�l���́A���U�ɂ킽���Ă̏d�v�ȉ��t�p�[�g�i�[�ƂȂ�܂��B

�T�����Řr��

�T�����T�[���X�́A�܂��Ƀt�����X���\�����ȉƂƂ��Č㐢�ɖ����c���܂������A���́u�t�����X�v�́A�u�h�C�c�v���݂邱�ƂŐ[���m�邱�Ƃ��o���܂��B

�t�����X�̐푈�j���ꗗ�ɂ���ƁA1870�N�܂ő����Ԃ��Ȃ��푈���J��Ԃ��Ă������Ƃ�������܂����A���̂Ȃ��ł��v���C�Z���i���̌�̃h�C�c�鍑�j�͏�ɓG���ł����B

�W���A�b�L�[�m�E���b�V�[�j�i1792-1868�j

�����A���y�Ƃ������̘r���A����y�����ɃT�����Ƃ������̂�����܂����B�T�����T�[���X�͉��y�@���ƌ�A�l�X�ȃT�����ɏo���肵�܂����A���̂ЂƂɃ��b�V�[�j�@�̃T�����u�y�j�̉��y�̗[�ׁv������܂��B���y�ƂƂ��ċ������b�V�[�j�ɔF�߂��邱�Ƃ́A���̌�̉��y�l���������E������̑傫�ȈӖ��������Ƃ���A�N���������M�]����l�C�T�����ł����B���b�V�[�j�͉��y�Ƃł���Ɠ����ɔ��H�ƁA�F�j�A�`���[�~���O�A�g�����t�T���p�̓����炵���l�c�ȂǂȂǁA�Ƃɂ������҂ł͂Ȃ��l���Ȃ̂ł����A�˔\�̂���Ⴂ���y�Ƃɑ��ɂ��݂Ȃ����͂�^����W�F���g���}���ł�����܂����B

�T�����T�[���X��20��ɓ���ƁA���ʂ̒m�l�ł��郔�B�A���h�v�Ȃ���A43���N��̘V���b�V�[�j���Љ��܂��B���̎��̗l�q�ɂ��ăT�����T�[���X�́u���b�V�[�j�̓A�C�f�A�ɑ����ȋ����������A�_������l���v�u�I�y�����t���[�g�t�҂̃��C�E�h�����X�ƁA�N�����l�b�g�t�҂̃A�h���t���}���g�E�������ׂ̈Ƀf���I�������A���̉��y��ʼn��t����悤���肢���Ă݂Ȃ����v�ƒ�Ă��ꂽ���Ƃ𖾂����Ă��܂��B

�閾��

1857�N�A���̘b�͌����̂��̂ƂȂ�܂��B�w�^�����e���x�Ƃ����^�C�g�������������̍�i�́A��ȎҖ����������Ȃ��܂܃h�����X�ƃ������A�����ăT�����T�[���X�̃s�A�m�ɂ�艉�t����܂����B

���t���I���ƁA�^�����Ȃ����b�V�[�j�̍�i�ƐM���钮�O�́A����a���ɐɂ��݂Ȃ�����𑗂�܂����B�I���ネ�b�V�[�j�́A�悸�T�����T�[���X���_�C�j���O���[���ɘA��čs���A�߂��ɍ��点�A�������Ȃ��悤�Ɏ�����肵�߂܂��B

���b�V�[�j�́A�s��𐬂��o�Ȏ҂�����X�Ɂu����������!!�v�u�Ȃ�Č���Ȃ�!!�v�Ȃǐ�^�̌��t�𗁂т܂��B�����ėr�₦�������������v�炢�A���b�V�[�j�͈ꓯ�ɑ����̗l�ɃX�s�[�`���܂��B�u���͂��Ȃ����̂��ӌ��ɂ͂܂��������ӂ���̂��Ⴊ�c�v�u���́c���̍�i�͎��̂��̂ł͂Ȃ��A�����ɋ���a�m�����������v�ƃT�����T�[���X���w�������̂ł��B���̂Ƃ��A�݂Ȃ̋����͔@������ł�������... �B�܂��ɁA�I�ꂵ�����Ƃ��Ă̓�����ݎn�߂�T�����T�[���X�̖閾�����������u�ԂƂ����܂��B

���b�V�[�j�̃T�����T�[���X�ɑ���D�ӂ͔��k�Ƃ��đf���Ɋ������o���܂����A��ɂ��q�ׂ��悤�Ƀ��b�V�[�j�͑��҂ł͂���܂���B���܂�m���Ă͂��܂����͉��o�ƂƂ��Ă��S��B���̋��҂Ȃ̂ł��B

�Ⴆ���b�V�[�j�̌�Ɉꐢ���r�����}�C�A�x�[�A�����܂����A���̐����͎��g�̗͗ʂ݂̂ŏ����������̂ł͂Ȃ��A���b�V�[�j���l�X�Ȏ���g�������ꂽ�����Ȃ̂ł��B���̂��Ƃ��l����ƁA���̃T�����ɂ����郍�b�V�[�j�̍D�ӂ��A���������[�ǂ݂���K�v�����肻���ł��B

�����Ń��b�V�[�j���p�����g���b�N�ɂ��āA���Ȃ��2�̐������q�ׂ����Ǝv���܂��B

�����T��ɂ��2�̐���!!?

�@�Ȃ��I�y�����c���h�����X�ƃ������ɁH�H

�t���[�g�ƃN�����l�b�g�̃f���I�Ƃ����̂͌��݂ɂ����Ă��������Ґ��ł����A���b�V�[�j���o����ĊԂ��Ȃ��T�����T�[���X�ɑ��A���̂Q�l�̃I�y�����c���̖����o�������ƂɁA���͈Ӑ}�������܂��B

�T�����Ő��������߂��w�^�����e���x�́A���̌�Ԕ��������I�[�P�X�g�����t�p�ɃA�����W���A���\���X�g�ɂ��ĉ����s���Ă��܂��B�܂�ŃR���`�F���^���e�ɑ����������͓I�ȍ�i�Ƃ��Đ��܂�ς�������̃I�P�ł́A���b�V�[�j���I�y�����Ɍq����2�l�����荇�킹���̂ɒa�������Ƃ����܂��B���̃^�����e���ҋȂŎ��M���T�����T�[���X�͍X�ɁA��1858�N�Ɂw�s�A�m���t�� ��1�ԁx�Ɓw���@�C�I���I�����t�� ��2�ԁx�i�o�ł̏���2�ԂƂ���Ă��܂�����1��ځj�A59�N�ɂ́w���@�C�I�������t�� ��1�ԁx�Ɨ��đ����ɖ���ݏo���Ă����܂��B�t�����X�l�ɂ�鋦�t�ȂƂ�������ɂ����Ă��A�T�����T�[���X�͐��I�Ȗ������ʂ����܂������A�㐢�Ɏc��R���`�F���g�̐��X�́A1857�N�̃^�����e���ҋȂ��_�@�ƂȂ����Ƃ��l�����܂��B

���b�V�[�j�̓T�����T�[���X�Əo������u�ԁA��y��ȉƂƂ��Ă̎������������A�����ăI�y�����t�҂̖�����邱�Ƃɂ���āA���̓����J�����߂̋��n���������B���̗l�ɂ݂邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

���C�E�h�����X�i1813-1896�j

�A�f�r���[�̕��@

�w�^�����e��Op.6�x�́A��ȎҖ������܂܉��t����܂������A���̕��@�ɂ��Ă݂Ȃ���͉����v��������܂���ł��傤���H

��ɏq�ׂ��w�����ȑ�1�ԁx�����ŁA�Z�Q�[�����s����������@�����b�V�[�j�͗p�����̂ł��B

���炭���b�V�[�j�͂��̏o���������O�Ɏ��ɋ���ł����Ǝv���܂����A�����ē���̎�@�����̖��ōČ����邱�Ƃɂ��A���O�́u���`�A���̎��̎�҂��I�v�ƕR�Â�����܂��B���b�V�[�j�̓T�����T�[���X��2�̃f�r���[����茀�I�ɏ��藧�Ă�ׂ̃��g���b�N�Ƃ��āA���̎�@��p�������Ƃ��l�����܂��B

�ȏ�2�_�����̐����ł������A�������b�V�[�j�����ꓙ�̃X�g�[���[���C���[�W������Ŏ����^�Ƃ���ƁA���o�ƂƂ��ċ��낵���͗ʂ����������b�V�[�j�̈�ʂ��_�Ԍ��邱�Ƃ��ł��܂��B

�^�����e��Op.6

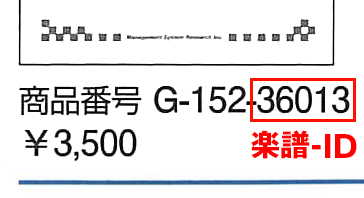

�i�}�P�j�wAntidotum tarantulae�i�ŃO���̉�ō܁j�x

�^�����e���́A��C�^���A�̏��s�s�^�[�����g�ɂ��̋N��������A�Œw偃^�����`�����Ɏh���ꂽ�l���A���̓ł����߂ɋ������悤�ɗx�������Ƃ���n�܂�܂��B���̌�A�������x�葱�������ȕa�C���̂̂��Ƃ��u�^�����g�a/�^�����e�B�Y���v�ƌĂ��悤�ɂȂ�܂����B17���I�̊w�҃A�^�i�V�E�X�E�L���q���[�i1601�`1680�j�́A�^�����`�����̓łɂ��ďq�ׂ�����̌��������c���܂������A���̒��Ɂu�ŃO���̉�ō܁v�i�}�P�j�̌��G������܂��B�C�^���A�^�[�����g�ɐ�������^�����`�����̊G�̏�ɏ����ꂽ�y���́A�^�����`�����Ɏh���ꂽ�l�Ԃɑ����ŗp�̉��y�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�F����͓Œw偂Ɏh���ꂽ���A��҂ɂ��̂悤�ȏ���Ⳃ��o���ꂽ��ڂ��_�ɂȂ�A�����厡���ς���Ǝv���܂����A�����Ȃlj�ŖȂ�����ɂ́A�x�邵����͖��������̂ł��ˁB������ɂ���A��ɉ��y��i�Ƃ��Ĕ��W���݂���u�^�����e���v�̌������ɂ���܂��B

���͏�������̃^�����e����i���ꗗ�ɂ��Ă݂܂������A�I�x�[���ƃ��b�V�[�j�̂Q�̐��y��i�ɂ���N�_���݂ĂƂ�܂��B

�I�x�[���̃I�y���w�|���e�B�`�̈����x��3 ���̃^�����e����1828�N�A���b�V�[�j�̉̋ȏW�w���y�̖��x8�Ȗځu�x��v�̃^�����e����1830�`35�N�ɂ��ꂼ�ꏑ����܂����B

���̂Q�̃^�����e���ɋ��ʂ���_�Ƃ��āA���q��6/8���q�A�Z���Ȃ��������8�������̎��i����P�j�ƁA�܂�ŃX�L�b�v������悤�ȗz�C�ȃ��Y���i����Q�j�A����3�_������܂��B�Z���Ȃ��̒��ɂ��ǂ��ƂȂ��f�p�ȗz�C�������������邱��2��i�́A��I�ȍ�i�Ƃ����܂��B

�I�x�[���ƃ��b�V�[�j�̂Q��i�́A���\����ĊԂ��Ȃ��A���X�g�ƃV���p���ɂ��s�A�m�Ƒt�p��i�ɕҍ삳��܂��B19���I�O���̃T�����ł́A�I�y���▯�w�Ȃǂ̂�����q�b�g�E�\���O���₩�ɏ��藧�Ă����z�Ȃ�ϑt�Ȃ����Ă͂₳��܂������A���̕ҍ�����̈�Ǝv���܂��B�����Ă��̃V���p���̍�i���܂��A���̌�J�����E���s���X�L�[�ɂ�胔�@�C�I�����Ƒt�p�A4��̃s�A�m��i�p�ɕҍ삳��܂��B���̂悤�Ɂw�^�����e���x�́A�I�x�[���ƃ��b�V�[�j�̍�i���N�_�ƂȂ�A���Ɋ�y��i�Ƃ��ė��s���L���A��̃��B�G�j���t�X�L�[��T���T�[�e�Ȃǂ̖��Ȃւƌq����܂��B

�w�^�����e���x�́A�T���������⃔�B���g�D�I�[�]����̎����ɏ��A��̐��i�I���i�Ƃ��Ċm�����܂����A���̑����͒���Z�I�̑㖼���̂悤�ȍ�i�ł��B���͈ȑO�A�t���[�g�p�ɃA�����W���ꂽ�T���T�[�e�́w���t�ƃ^�����e��Op.43�x�ɒ��킵�����Ƃ�����܂����A�u�����S�I����!!#%�v�Ƌ��т����Ȃ�قǂ̓���ŁA�F�≊�ɂȂ肩�����܂������Ƃ�����܂��B

���Ȃ݂ɂ��́u�����v�ł����A1830�N��̃p���ł̓}�C�A�x�[�A�̃O�����h�E�I�y���w�����̃��x�[���x�̑�q�b�g��A�������t�@���^�W�[���w�����s����ȂNj�O�́u�����u�[���v�Ƃ������̂�����܂����i���{�ł�1990�N��ɃI�J���g�E�u�[��������܂�����...�j�B���́u�����v�Ƃ������t�́A�����p�K�j�[�j��X�g�Ȃǐ_�����������t�ɑ��u�����I�v�Ɨp�����܂������A���B���g�D�I�[�]�Ƃ��Ắw�^�����e���x���܂��u�����I�v��i�Ƃ����܂��B

�T�����T�[���X�̃^�����e���́A�����Ē���Z�I�H���̍�i�ł͂���܂��A���y�I����d���i�Ƃ��ă��b�V�[�j�Ɠ������ɂ���Ƃ����܂��B�`�� pp �őt�ł�ꂽ�I�X�e�B�i�[�g�E�o�X�͒i�K�I�ɉ������߁A���ԕ����O�ɂ� ff �܂Ő���オ��܂��B����̓��b�V�[�j�̓��ӂƂ���������u���b�V�[�j�E�N���b�V�F���h�v���ӎ����������Ƃ����܂��B�C�����ɓ]���������ԕ��̕��a�I�ȉ̂��ǂ��ƂȂ����b�V�[�j�I�ł��B�܂��Z�O�ʼn��ɂ���ċ������ꂽ�������������̍�i�̓����ƂȂ��Ă��܂����A�܂�œŒw偂̓łɔƂ��ꂽ�l�Ԃ̊���ȓ����̂悤�ŁA���m������o���܂��B�i����3�j

���̍�i��7�����x�̒Z�����i�ł����A���̌�h�����X�̃t���[�g�i��Ƀ^�t�@�l���j�Ƃ̋����ŁA���U�ɂ킽���Ċ��x���ĉ����d�˂�T�����T�[���X���C�ɓ���̍�i�ƂȂ�܂��B

����́A�������y����ݗ���ɐ��ݏo���ꂽ�w���}���XOp.37�x�����Љ�����܂��B

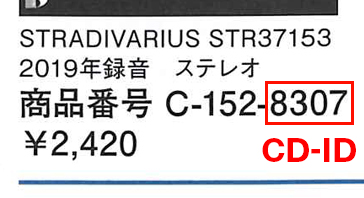

�T�����T�[���X/�^�����e��Op.6

���� �a��

�����Y�p��w�ɂăt���[�g���������A�א쏇�O�e���Ɏt���B�W���l�[�����y�@�ɂă}�N�T���X�E�������[���Ɏt�����v���~�G�E�v������܂��C���B����܂œ��{�؊ǃR���N�[�����I�̑��t�����X�A�C�^���A�̃R���N�[���ɂē��܂���B�A����͐��E�e���̉��y�Ղ��w��菵�ق��A�}�X�^�[�N���X�A�������s���B2019�N�A�}�N�T���X�E�������[���Ɛ��E�����[�c�@���g �I�y�� �f���I�S�ȃ��R�[�f�B���O���s���A�t�����XSkarbo��胊���[�X����B2012�N16�N�ɂ̓C�^���A�ŊJ�Â��ꂽ�Z���F���[�m�E�K�b�c�F���[�j���ۃt���[�g�R���N�[���R�����߂�i��5��͐R���ψ����j�B

���݁A�����w�|��w�����A���{�NJy�|�p�w�����B