|

アンドレ・ジョネ:著

ギュンター・ルンペル:編纂

森岡 広志:訳

白尾 彰:監修

B5判 140頁

出版/村松楽器販売株式会社

価格/3,960円 (税込)

|

『最上の実りのある演奏は、常に作曲家の意図に最も近い演奏です。それは、内的な思考と表現された思考の間の調和のとれたバランスを、前もって細心の注意を払って準備した人にのみ可能になる演奏なのです。』

本文P.61より

『音楽の実験者、探究者』

アンドレ・ジョネが取り組んだ音楽的研究の文書の数々は、ギュンター・ルンペルによる編纂を経て、スイス・フルート協会から『音楽的考察』として1991年に出版されましたが、仏独版の原書は絶版となり、また邦訳が待たれていました。それがこの度、森岡広志氏の翻訳、白尾 彰氏の監修により、日本語版の刊行がようやく実現する運びとなりました。

アンドレ・ジョネが1953年から1988年までの約35年間に渡って書き記した音楽的研究と思索は、バロック音楽における終止形と前打音の考察やアーティキュレーションの考察などの学術的なものから、フルートのヴィブラート、ブレス、音程の練習法などの実践的なものまで、音楽とフルートを学ぶ私たちへの“遺産”とも言うべき貴重な内容です。

また、そうした資料や教則本としての意義だけではなく、アンドレ・ジョネの音楽への強い情熱や探究心、その真摯な人柄、音楽にかけた生き様をも感じ取ることができます。それは時代が変わっても色褪せることなく、現代の私たちの音楽の探究に勇気と刺激を与えることでしょう。是非、この機会にお手に取ってお読みいただいてはいかがでしょうか。

[目次]

序文/編纂者の序文/アンドレ・ジョネ著「音楽的考察」の日本語版発刊によせて

◆バロック音楽の終止形と前打音

【トリル-Cadences/前打音/長い前打音/遅らされた解決音/不均等奏法/論議の的となること/短い前打音/二重前打音/バロック音楽における記譜の不明確さについて/一様な記譜法/一貫性のない書き方/音型のリズムを保つ/ニュアンス-ダイナミクス/音律/音律の変遷/不均等音律/自然音階/不均等音律から平均律へ/平均律または一定の比率による調律/平均律における3度の差異についての結論/比較表 音律】

◆バロック音楽におけるアーティキュレーション

【その時々思いつきのアーティキュレーション/テクニックのアーティキュレーション/リズミックなアーティキュレーション/ポワンテ(強調)/複合タンギング/休符によるアーティキュレーション/ルーレ(Louré)またはクーレ(coulé)2音ずつのスラー/ルーレのタンギング(柔らかいタンギング)/和声的アーティキュレーションと旋律的アーティキュレーション/和声的アナリーゼ/旋律的アナリーゼ/メロディーの切れ目/結論/連結/強調/分離】

◆フレージング

【J.J.クヴァンツ/アウフタクトまたは趣味と色がもたらす弊害/J.J.ドゥ・モミニー/ブレス/二重機能/シンコペーション/ルバート/2度音程/メロディーライン(書法)】

◆音の練習

【ヴィブラート/弛緩の練習/表現力と集中力を持った音のための練習/ブレスの練習/オクターヴ/表現と弛緩/メロディーの方向の変化/音程の練習/音の練習のための図表Ⅰ/音の練習のための図表Ⅱ】

◆テクニックの練習、またはどのようにして先生に頼らずに自分で学べるか

【M.モイーズ「音階と分散和音」のための漸進的練習/A.ジョネによるM.モイーズの「音階と分散和音」のための漸進的一覧表/クロマティック音階-A.ジョネの練習表】

年譜/ディスコグラフィー/編纂者について/訳者あとがき

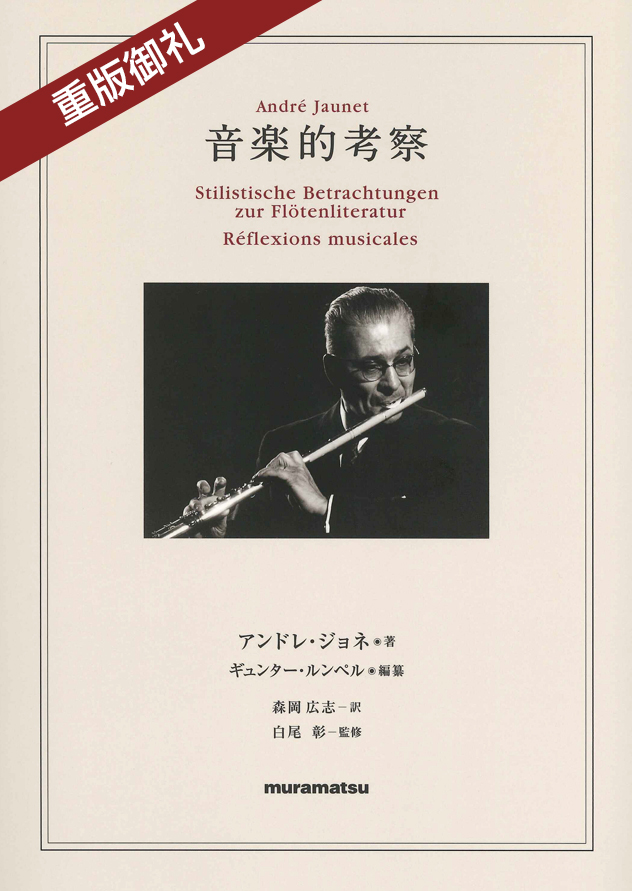

アンドレ・ジョネ

アンドレ・ジョネは1911年に生まれ、1988年に亡くなったフランス人フルーティストです。彼は演奏家として優れていただけでなく、教育者として多くのフルーティストを育てました。生徒の数は余りにも多く書ききれませんが、P-L.グラーフ、A.ニコレの二人の名前を挙げただけでも、その弟子、孫弟子と現在に至るまで大きな影響を与えていることが分かります。日本人でも吉田雅夫氏はじめ直に教えを受けたフルーティストも多く、現在の日本のフルート演奏の源流の一人です。

ジョネは生地アンジェで、P.タファネルの弟子であったE.モンスレについてフルートを始めました。1927年、パリに上京し、M.モイーズの個人レッスンを受けるようになります。1929年、パリ音楽院のフルート科に入学し、Ph.ゴーベールのもとで研鑽を積み、1931年、一等賞首席で卒業しました。その後リール歌劇場管弦楽団を経て、1934年にスイスのヴィンタートゥアー市立オーケストラの首席奏者として赴任し、そのまま亡くなるまで同国に留まります。ベルン交響楽団の後、1938年から1976年までチューリッヒ・トーンハレ管弦楽団の首席奏者を務め、並行して1938年より1981年までチューリッヒ音楽院の教授として教鞭をとりました。

タファネルの3人の高弟に学んだジョネは「スイスに来たフレンチ・スクールの大使」を自認していました。さらに、スイスのドイツ語圏に長年暮らしたおかげで、彼はフランスとドイツの間に立ち、両楽派の長所を結び付けることで国際的なスタイルを確立したことが彼の功績であり、現在に至るまで我々はその恩恵を受けています。