フルートを愛する人に、愛されるフルートを。

商品ID検索

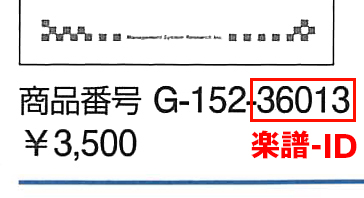

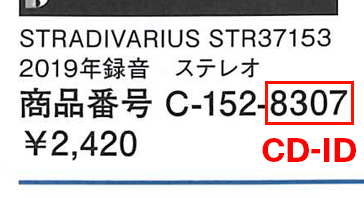

商品や季刊誌に記載されている「楽譜ID」と「CD-ID」で商品を検索する事ができます。

メンバーズ・クラブ「フルート・インフォメーション」記載の商品番号で検索する場合は、最後のハイフン以降の番号で検索してください。

もがりぶえ

17.ステーション・コンサート

7月21日から、東京駅の北口改札口のホールで演奏会が始まった。国鉄が民営化されてJRとなり、今迄では考えられなかった自由が生まれ、駅というものを單なる旅客、通勤客の出入だけではなく、コミュニティイ広場として活用する意志がJR内部から起こったのである。この東京駅でのステーション・コンサートの発案も、JR東日本の町井且昌施設部長、木下彰秀東京駅長であった。駅で音楽を、――これは、駅が列車の発着の轟音、ベルやアナウンス等が鳴り響く音の「るつぼ」である事を考えると、一般的に奇異な発想だと受け取られるようである。然し、軋音の飛び交う駅にも、時間帯と音の死角があって、そして、何より駅にはスペースがある。東京駅の場合は、大正3年に作られた駅舎の南北二つの誰でもが知っているドームがある。

7月に始まった東京駅コンサートは、クラシックを中心に、意外な程の好反響のうちに、毎回二千人程の客を集め、昨日の夜(9月8日)10回目を迎えた。僕の仕事は、この企画全体の質が下がらぬように音楽監督を勤める事と、ほぼ毎月一度のオーケストラ演奏の指揮に従う事である。

ヘンデルの「水上の音楽」は英国宮廷のテームス川の船遊びのために作曲された数多くのヘンデルの曲の中から、今では英国の指揮者ハミルトン・ハーティー卿が近代的なオーケストラのために改編した6曲が演奏されるのが普通である。原曲は19曲が残っていて、この曲数は、前後3曲行われた船遊びに際して毎回作曲された三つの組曲の集成か、或いは二つの組曲に補遺を加えたものだろうという事になっている。兎に角、あの輝やかしいホルンで始まるハーティー版の第1曲(原曲では第3曲)が当時は澄んでいたであろうテームス川の水面を渡って響いて来る情景を想像すると、素晴らしい時代があったものだと思う。

東京駅のドームの下で「水上の音楽」を指揮しながら、僕は、音楽というものが、必ずしも"厳粛な"演奏会場のために作曲されたものばかりではない事を考えていた。いや、寧ろ演奏会上のための音楽は19世紀の後半からに集中していて、それ以前の音楽は、教会は無論の事だが、貴族の城のホール、邸のホール、食堂、サロン、或いはこの「水上の音楽」や、同じヘンデルの「王宮の花火の音楽」のような野外のための音楽も多かった事を思う。――してみると、駅のドームのような、演奏会場以外のコンサートも、決して奇異なものでは無い、-その事を考えていた。戦前、フィラデルフィアの駅でのストコフスキーのコンサートの話しも、チューリッヒの駅でのセロのソロの話しも、要するにスペースのあるところ、音楽は生きるのだという事をしみじみ演奏を通じて悟った瞬間を持って、僕は幸福だった。

――まだまだ、地球上、そして過密な日本にも、音楽の生きるスペースがある事を思う。

このエッセイは、1983年より93年まで、「季刊ムラマツ」の巻頭言として、團 伊玖磨氏に執筆していただいたものを、そのまま転載したものです。