フルートを愛する人に、愛されるフルートを

商品ID検索

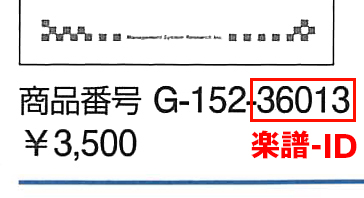

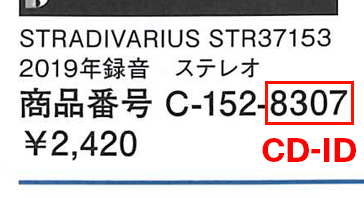

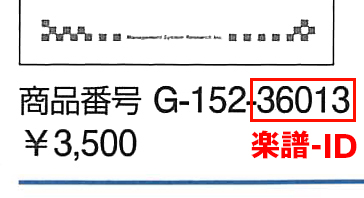

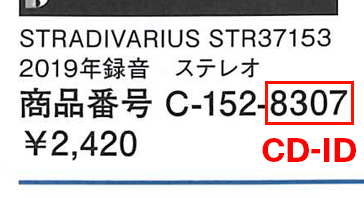

商品や季刊誌に記載されている「楽譜ID」と「CD-ID」で商品を検索する事ができます。

メンバーズ・クラブ「フルート・インフォメーション」記載の商品番号で検索する場合は、最後のハイフン以降の番号で検索してください。

もがりぶえ

9.中国の空の下で 3

僕が最初に中国の土を踏んだのは1966年-昭和41年の夏だった。この年は中国にとって大変な年だった。前の年あたりから既に燻(くすぶ)り始めていた極左からの巻き返しが嵐となって、この年の8月18日にも毛沢東主席が天安門上から百万の紅衛兵を謁見、激勵した事を契機に、公認のお墨付きを得たこの巻き返しは文化大革命となってその火の手を中国全土に拡げる事になるのである。

全く偶然の事に、その8月18日当日、僕は香港から中国に入る九広鉄道に揺られていた。この第一回の旅で、僕は凄まじいものを沢山見た。とんがり帽子をかぶせられて引き回される悪徳商人の群、蒲団を背負わされて田舎に追いやられる都市に潜り込んでいた青年達、山と積まれて街角で燃やされる浄書の類、炎熱の夏の街々で、僕は恐る可き光景を見た。

この国は国作りの過程で一体何をしているのだろう。僕は訝り続けると同時に、その事を判りたかった。そして考え続けた。そうした情況の下で、音楽の息の根も止められそうに迫害を受けていた。群衆に指を切られる、そう言って逃げ回っている有名なピアニストにも逢った。

1966年以来、僕は中国を歩き続けている。今年で中国への旅は20回を越えた。北は内蒙古自治区、黒龍江省、吉林省から、南は福建省、雲南省、西は新疆・ウイグル自治区の果て迄、そして、中国を理解するためにはその周辺の国々、ビルマ、パキスタン、北朝鮮等々への旅も又別に続けている。

不思議な契機で考えるようになった国であるけれども、それ以後は芸術的に――と言うか、文化的に、何故僕がそんなに迄中国を知ろうとするかは、中国、朝鮮が芸術的に、文化的に日本というその沖に浮かんでいる島の「親」であるからである。字一つ執っても、音律一つ執っても、無論哲学、宗教を執っても、日本の文化が成立する原エネルギーは、印度、中国、朝鮮から来た事を否定出来無い。明治以来、ヨーロッパ、アメリカの文明が怒涛のように入って来た時に、その文明を受け入れる事が出来るだけの下地を文化的に日本が耕していたからである。その畑は、印度、中国、朝鮮の土壌で作られていたのである。

従って、現在日本の畑に花を咲かせ始めた "西洋音楽" の方向を思い、その実体をより花を咲かすために知るには、矢張り、花の育つ畑の土壌を分析しなければならず、その行為は、とりも直さず、土壌の主成分を成す中国文明を知る事に繋がるからである。

日本に於ける西洋音楽のこれからを知り、その発展に資するためには、西洋音楽を知る事だけでは成り立たない。このところに、日本での西洋音楽は、西洋に於けるよりも遥かに難しさを持っているのである。

このエッセイは、1983年より93年まで、「季刊ムラマツ」の巻頭言として、團 伊玖磨氏に執筆していただいたものを、そのまま転載したものです。