~生誕225年企画~

フランツ・シューベルト

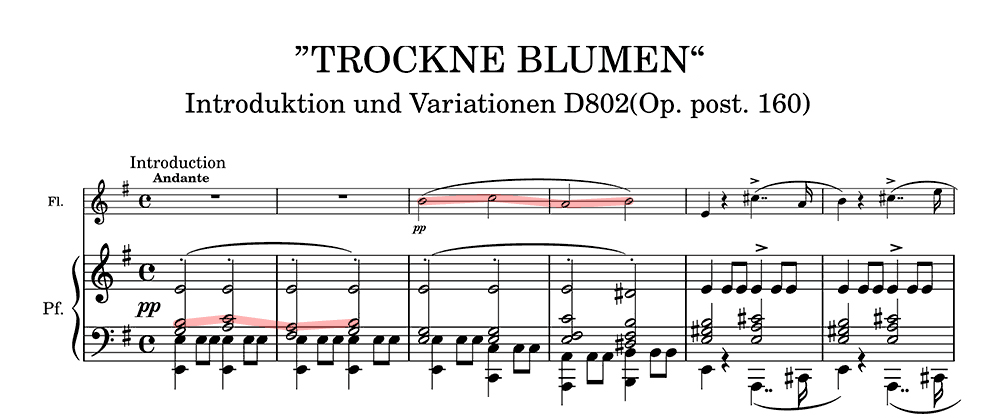

Franz Schubert第2回 「しぼめる花」より、<序奏>~<テーマ>~<第1ヴァリエーション>

※今回の内容は、楽譜と合わせてご覧いただくことをお薦めします。(関連楽譜はこちら)

<序奏>

―――シューベルトは、歌曲「美しき水車小屋の娘」より18曲目「しぼめる花」の旋律を主題に用いています。この歌曲について教えてください。

歌詞をご紹介します。皆さんはどのように感じられますでしょうか?

「18.しぼめる花」

Ziemlich Langsam(かなり遅く)

[e-moll]

彼女が僕にくれた 小さな花束よ

君たちを僕と一緒に 墓の中に入れてもらおう

なんと悲しそうな目で みな僕を見つめているのだ

僕に何かが起こったかを あたかも知っているかのように

小さな花束よ なんとしおれ、色あせていることか

君たちは なぜそんなに濡れているのだ

ああ、涙では5月の緑を作れない

死んだ愛を再び花咲かせはしない

でも春は来る そして冬は去るだろう

そして小さな花が 緑の中に生えるのだ

でも僕の墓の中には 小さな花束が横たえられている

彼女が僕にくれた小さな花束が

[E-dur]

そして彼女が歩いて丘を通り過ぎ

「あの人は本気だったのだ!」と心の中で考えたら

その時は花束よ 花開け、花開け!

5月が来たのだ、冬は終わった

(東郷良英訳)

―――序奏の出だしはどのように始めるといいでしょうか。

この音楽は弔いの音楽から始まります。バスの4分音符と8分音符2つ、その形式で始まりますが、これは教会の葬送のための鐘の音といわれています。厳かに始まるこの旋律に「シードーラーシ」がありますが、序奏にはこのテーマがいたるところに使われています。3小節目のフルートの旋律はppで演奏されるので音程が下がらないように非常に注意することが大切です。

譜例1「序奏のテーマ」―――ヴィブラートはどんな感じがいいですか。

出だしのフルートの旋律は、ヴィブラートをかけすぎないで演奏したいですね。振幅は非常に薄く、スピードも遅めのヴィブラートを使うか、もしくはノンヴィブラートで演奏するべきではないでしょうか。ただ、ノンヴィブラートの時は、かなり美しい音色を求められます。

―――5小節目のアクセントがついているヴィブラートはどう演奏しますか。

これは3小節目からの旋律のヴィブラートとは全く違って、少し早めで振幅が少し多いヴィブラートで表現するといいでしょう。

最初は少し早めにヴィブラートにして、だんだん少し薄めのヴィブラートにする、その表現の方が音楽に合っていると思います。

また、10小節目は少し緊張された音楽ですので、多少早めのヴィブラートにするといいでしょう。

それから、29小節目にはドの上にアクセントがついていますが、ここから段々pに向かってディミヌエンドしましょう。

何故なら、「ドーシラソ」までfで、突然ファ♯の音になってpにすると不自然な気がします。

―――以前、「しぼめる花」の作品は、アクセントとディミヌエンドを見分けて演奏しなければいけないと書かれていましたが。

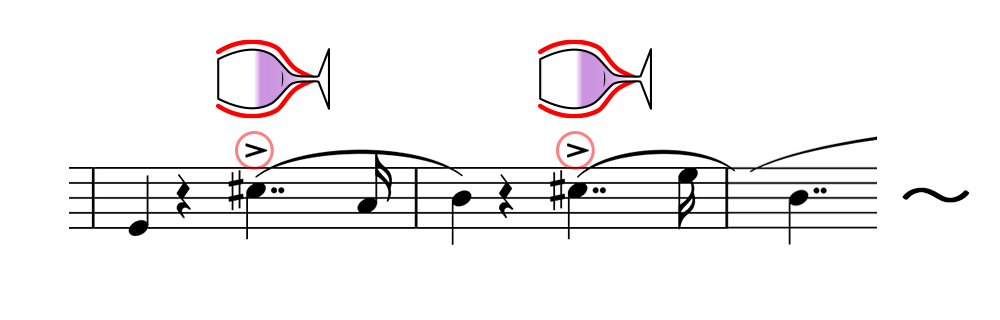

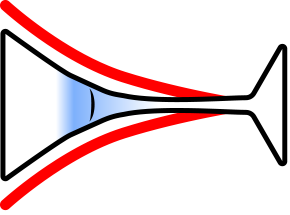

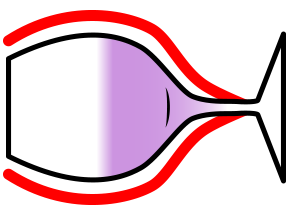

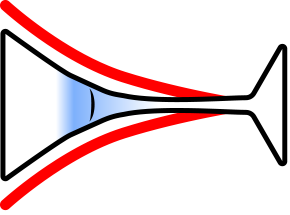

アクセントとディミヌエンドの違いに関しては、第1ヴァリエーションで詳しくお話しましょう。5、6小節目にアクセントが出てきますが、アクセントには色んな種類のアクセントがあります。例えば、 カクテルグラスを横にしたようなアクセント、または

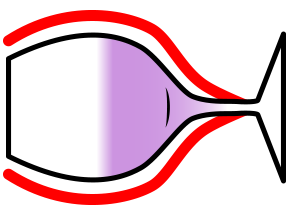

カクテルグラスを横にしたようなアクセント、または ワイングラスを横にしたようなものをイメージしてください。

ワイングラスを横にしたようなものをイメージしてください。

ここではワイングラスのようなディミヌエンドにしたいです。

―――35小節の3拍目からは、少し自由に演奏してもいいでしょうか。

ピアノの縛りがない所では、自由に演奏されるべきだと思います。これはシューベルトに限らず、他の作曲家の作品もそうですね。

―――自由すぎても良くないですよね?

もちろん、それは頃合いによります。例えば、「香り」と「臭い(におい)」という同じような言葉がありますが、この音楽を表現するときに重要なのは、「香り」。ほのかに香る、ふわっと香るといったさり気なく素敵な「香り」をまとった演奏をしたいですね。嗅覚に直接届くような強烈な「臭い」のある演奏はあまり好ましくないでしょう。ほんのちょっとした粋な表現が大切です。

―――序奏の演奏のポイントをお願いします。

8小節目をご覧ください。よく間違えて演奏してしまう例があるのですが、ここには付点4分音符と32分音符、64分音符の細かな音型がタイになっています。これが人によって4分音符に16分音符と32分音符のタイにしてしまい、間違って演奏していることがあるので、これは注意するようにしましょう。

また、8小節目のクレッシェンドは、あまり激しくし過ぎないように、この音楽にそぐわないものにならないよう気を付けましょう。

<テーマ>

―――テーマを始めるテンポはどのくらいがいいでしょうか。歌曲とフルートのテンポの違いを教えてください。

歌曲のテンポは「Ziemlich Langsam(かなり遅く)」ですが、フルートは「Andantino」ですね。歌曲には言葉があります。その分説得力がありますが、フルートには言葉がないため、ほんの少し早い方が音楽に流れがでます。おそらくシューベルトは歌曲とフルートの速さの記号を意図的に変えているでしょう。

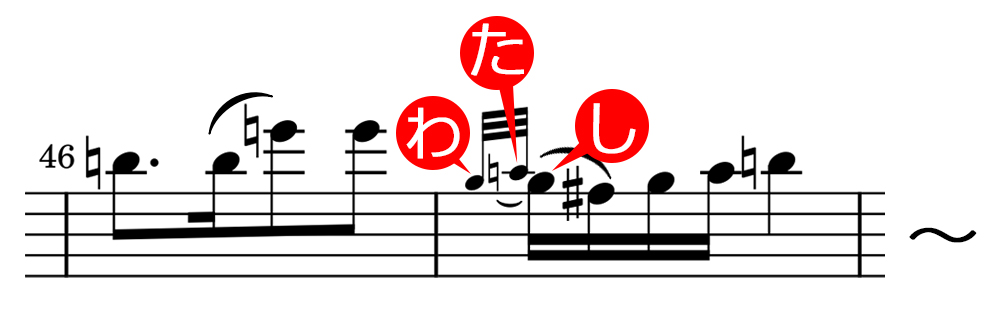

―――46小節目のppのスタッカートはどう演奏すればいいですか。またEメカがないと「E」の音を外してしまいます。いい練習方法はありますか。

まず、スタッカートにはいろんな種類があります。カッ、カッというような短い点のスタッカートもあれば、多少テヌートのようなター、ターというのもあります。もしくはボールがポンポンとはずむような、そういったスタッカートもあります。46小節目のスタッカートは最後に挙げた、ちょっと小さいボール、もしくはピンポン玉みたいなのをポンポンポンと弾ませているようなニュアンスのスタッカートで演奏しましょう。

「E」を外してしまう場合は、M.モイーズの『ソノリテ』にいろんな練習方法がありますので、これをよく練習してEがいつでもとれるような練習をしてみましょう。昔のフルートにはほとんどEメカというのがありません。最近はEメカが付いているフルートを使用されている方が多いですけど、これは練習以外どうすることも出来ません。まず慣れることです。

―――テーマの演奏のアドバイスをお願いします。

まず自分で歌ってみましょう。フルートで演奏するだけでなく、声を出して歌ってみると違いが良く分ります。自分で歌うと意外と自然に歌をうたうことができますが、フルートの場合、技巧的な難しさなどで違う表現になってしまうことがありますので、そこをよく見比べること、聞き比べることが大切です。昔、学生時代に斎藤秀雄先生に習っていましたが、斎藤先生は「よく歌を聴きなさい、歌を聴きなさい」ということを言われていました。それがとても重要です。また、フライブルクでニコレ先生に習っていた時は、よく歌をうたいました。ニコレ先生はまず自分で歌って我々に聴かせてくれるのですが、とても大きな声で歌っていたのを今でも覚えています。

そして、47小節目に装飾音がありますが、小さく書いてある装飾音を勘違いして非常に早く演奏してしまわないようにしましょう。装飾音および前打音というのはとても大切で、例えば「私」という風にちゃんと言葉があると思って演奏して欲しいからです。また50小節目の前打音も同じように、小さいシはとっても大切にしてミに上がりましょう。

譜例4「47小節目の装飾音」 最後に、59小節目のfpですが、ここでは深い音が欲しい。これも一種の ワイン型のアクセントですね。より深い音が望まれます。その前の58小節目は

ワイン型のアクセントですね。より深い音が望まれます。その前の58小節目は カクテル型のアクセントにしましょう。

カクテル型のアクセントにしましょう。

<第1ヴァリエーション>

―――32分音符に長いスラーが書かれていますが、アーティキュレーションを変えて演奏してもいいでしょうか。

シューベルトは苦しんで苦しんで作曲した作曲家です。特に前にもお話したように、器楽曲には非常に気を使って作曲しましたので、アーティキュレーションを変えて演奏するということは非常によくないことだと思います。我々はシューベルトの意図をきっちり踏まえたうえで演奏するべきでしょう。

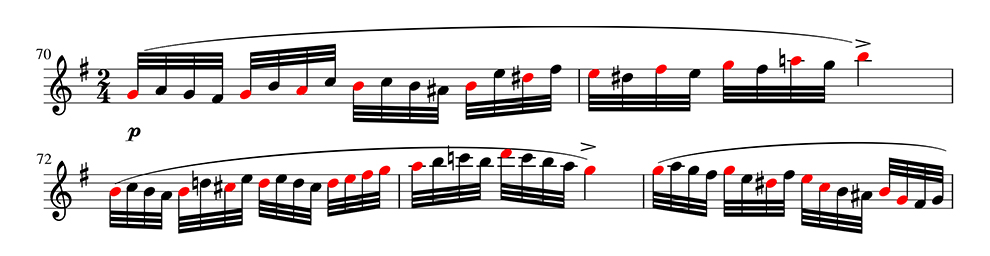

―――70小節目からのスラーは、何か表現をした方がいいですか?

もちろん。スラーの中には何も書かれていないのでクレッシェンドとかディミヌエンドとか何かのニュアンスがあってもいいですね。

―――繰り返しの演奏は変化を付けた方がいいのでしょうか。

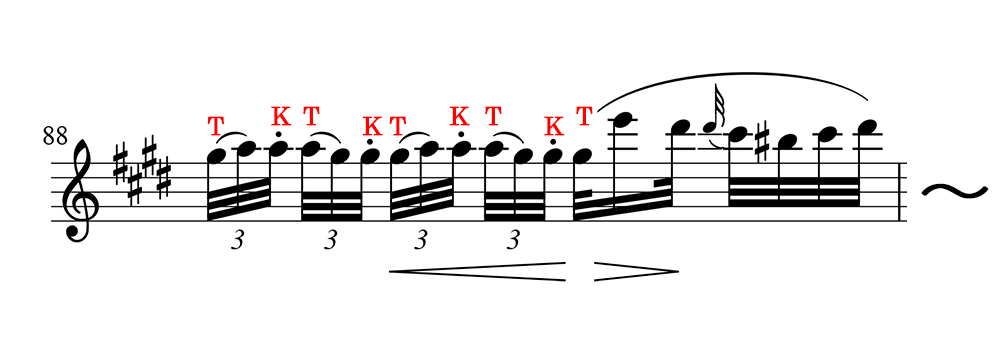

バロックの音楽とかではないので、このまま変化をつけなくていいかと思います。特に86、87小節目は3連符と4連符の形態でリズムが違うものがでてきます。ここでは、よく3連符に影響されて4連符のリズムが崩れかけますので、ここは皆さんメトロノームをかけて遅いテンポからしっかり練習をしましょう。

―――93小節目の最後のシは?

これはシューベルトがフレーズの最初として86小節の頭をpにしましたので、繰り返しの記号の最後のシもpで演奏されるべきです。アウフタクトで次のフレーズに属するものですからね。

―――第1ヴァリエーションの最後はどう演奏すればいいですか。

すぐ次のヴァリエーションにいく緊張感が必要です。

ヴァリエーションによっては、次に行きたいものと、一度そこでストップして新たな気持ちで次のヴァリエーションに行きたいところなど色々違います。ここは次に行きたいところですので、テンポは落とさず吹き切るといいでしょう。

―――第1ヴァリエーションの演奏のポイントをお願いします。

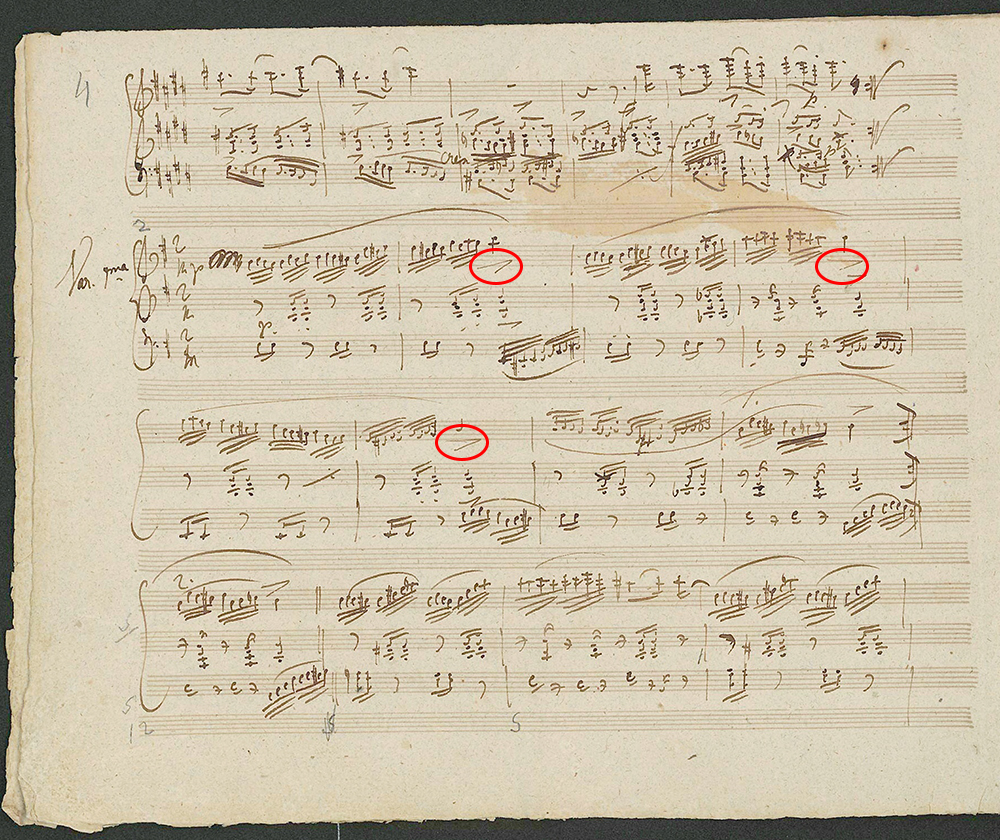

はじめに「ディミヌエンド」と「アクセント」の違いについてお話しします。

シューベルトはディミヌエンドとアクセントをほとんど同じように書いています。我々はオリジナルの譜面を参考にディミヌエンドであるかアクセントであるかをきちんと研究することが大切です。

この曲を出版するにあたって最初に編纂した方が2小節目の最後のシの上、もしくは4小節目の最後の4分音符など、全てアクセントとして出版してしまいました。その影響で、後に出版された楽譜はみんなと言っていいくらいアクセントで書かれています。しかし、私はディミヌエンドの間違いだと思います。多くの言語、それから歌でも、フレーズの最後の音にアクセントがくるような言葉とか音楽はまずありません。それはよっぽど特殊なものです。ですからこれは絶対にディミヌエンドだと考えられます。

その後の82小節目のドの音は譜面どおり、アクセントです。第1ヴァリエーションに限らず、このようにアクセントなのかディミヌエンドなのかを、よく見極めて演奏しましょう。

また、第1ヴァリエーションには旋律がありますので、それをもとに演奏することが大切です。

譜例5「赤色で書かれた旋律を大切に演奏しましょう」それから、32分音符の3連符の音形がでてきますけども、ここはシングルタンギングにすると遅くなります。第1ヴァリエーションはスピードがありますので、ここはダブルタンギングで演奏されるのがいいと思います。

譜例6「88小節目の32分音符の3連符の音型」次回は、第2ヴァリエーションからお話しいたします。

<関連商品>

NISHIDA NAOTAKA

NISHIDA NAOTAKA西田 直孝(フルート)

桐朋学園大学に入学し、吉田雅夫、斎藤秀雄の両氏に師事。卒業後、ドイツ・フライブルグ国立音楽大学に入学。オーレル・ニコレ氏に師事。同大学在学中DAAD西ドイツ政府奨学金を得る。ソリストとしてダルムシュタット現代音楽祭、グラーツ現代音楽祭などで演奏。卒業後イスラエル・チェンバー・アンサンブルの首席フルート奏者として迎えられる。その後チューリッヒにおいてアンドレ・ジョネ氏に師事。アーガウ州立教育大学講師を経て1976年帰国。

パン現代音楽コンクール1位入賞の他、ロッテルダム・ガウデアムス国際現代音楽コンクール、ロワイアン国際現代音楽コンクール、ミュンヘン国際音楽コンクール等に入賞及び入選。ソロ活動のほか、室内楽奏者としてホリガー、ヘフリガー、ロス・アンヘルス各氏等と共演。協奏曲のソリストとしてベルティーニ、ベリオ、マリナー、小澤征爾各氏等と共演。元神戸女学院大学教授。

※プロフィールは、掲載時のものとなります。