���iID����

�����p�K�C�h

�}�C�y�[�W

���i����

�J�[�g������

���iID����

���i����

�����F

����A���삳��ɂ̓f�����F���m���ƃK���k�A�y�����[�ƃJ�~���ɂ��āA���̓G�l�X�R�ƃf�B�j�N�ɂ��Ē��ׂ܂������A���ׂĂ݂Ăǂ��ł������H

����F

�K���k�Ɋւ��Ă͐����F�X�ȋL�q���o�Ă��āA��������Ȃ����炢�̓��e�̏����܂����B�y�����[�̓j�[�f�����C�G�[���Ŏq���̍�����t�H�[���Ƃ����ƈꏏ�Őe���������Ƃ������Ƃ��킩��A�u���̌��v�̕ҋȂɂ͂���ȊW���������ȂƎv���܂����B

���t�H�[���́u���̌�(�̂ƃs�A�m)�v�̓y�����[�����@�C�I�����p�ɕҋȂ��Ă��܂��B

�����F

�K���k�͂�����~���[�W�b�N�z�[���Ƃ��L���o���[�Ƃ��A���������n���̎d��������Ă��Ă��ꂪ�ǂ�ǂ��Ă�����ˁB���̂����A���������̂�g�D���邱�Ƃ����\���ӂɂȂ��Ă����B����i�K�ŁA�����e�J�����ɐV�����I�y����������b���o�āA���̎��ɃI�[�P�X�g�������낤�Ƃ����ˁB���̗����グ�ɃK���k���S�Ċւ���Ă���B���̎���̃~���[�W�b�N�z�[�����ł̊����̋L�^���Ă����͕̂��ʂ̃N���V�b�N�E�̋L�^��肢���ς��c���Ă����Ȃ����ȁB�Ⴆ�~���[�W�b�N�z�[���̃|�X�^�[�ɃK���k�̖��O�������Ă���Ȃ�Ă��Ƃ�����Ǝv���܂��B�O��̃V���~�i�[�h�̎��ɒm�������ǁA�V���~�i�[�h�̃R���`�F���e�B�[�m�𐁂��ăp�����y�@�ɓ����������������ł����A�ޏ��̃C���^�r���[�������L�҂��L���̒��ŃK���k�́w�J���n���X�x���Ă����I�y���̈�߂����p���Ă���B�����̋Ȃ͂قƂ�lj��t����Ȃ��̂Œm��Ȃ�������ł����ǁA�悭�悭���ׂĂ݂��炻�̓����͕����������ŗ��s�����I�y�����������Ă������Ƃ��������āB�ꉞ���t�����Ƃ͂ł��܂����B���̎��̈�߂��ǂ��ɓ����Ă���̂��A�ꐶ���������Ă݂܂�����B

�������A�I�y���b�^���̋ȂŊ�{�I�ɂ���܂�[���ȋȂ���Ȃ��āA�y�������Ă����̂��O�ʂɏo�Ă���B

����̃t���[�g�́w�A���_���e�ƃX�P���c�H�x�������Ȋ�������ˁB���̕��Ȃ����Ɗy������Ԃ��Ă������B���t���Ă݂ē���Ƃ���͂���܂������B

����F

�ŏ��̃����f�B�[�̂Ƃ��낪�������ł����ǁA�\�����Â炩�����ł��ˁc�B�����܂Ŏ��Ԃ�������܂����B

�����F

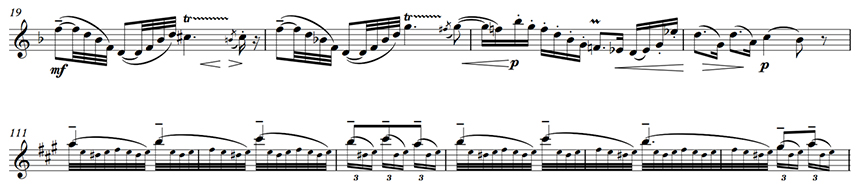

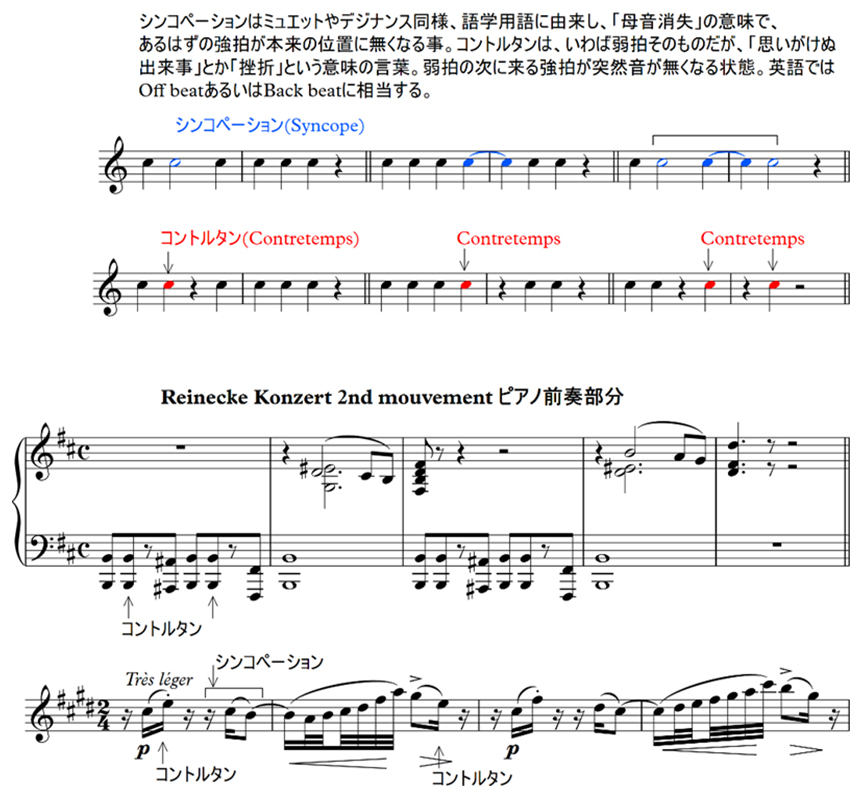

����ς�I�y���b�^���́Amoll (�Z��) �����炿����ƈÂ����ǁA�܂����������Ӗ��ł̓I�y���b�^���ł͂Ȃ��̂�������Ȃ����ǁA�ł�����ς�X�g�[���[�����銴���̃����f�B�[�Ƃ��ď�������Ƃ����̂�������Ȃ��B�y19���ߖځz�ɓ���ƃz�b�Ƃ��邩�ȁB�|�C���g�́A���̕ӂ肪�Ȃ�ׂ��A���������R�ɁB���̓����̃I�y���b�^�̐��E�̐l������A�̂��肪�������������Ƃ��낪�o�Ă�����{���ɍD������ɉ̂��Ǝv����ł���ˁB�����炻���������ɉ̂����Ƃ�O��ŏ����Ă����Ȃ����ȁB

����F

�X�P���c�H�͂�����肵�������f�B�[�̂Ƃ��낪�A�ŏ��̓t���[�g�������f�B�[�𐁂��āA��������x�̓s�A�m�������p���Ƃ���B�s�A�m�̃����f�B�[�ɍ��킹�ăt���[�g�������Ƃ���͓�������ł��B�y111���߁`�z

�����F

����A�����������x���オ���Ă܂��ˁA�����ˁB

����F

�J�~���͒��ׂĂ��Ă��Ȃ��Ȃ�������Ȃ��āB�ꉞ�uBnf�v�ɂ͍�ȉƂƂ��ẴJ�~���̍�i�͌f�ڂ���Ă��܂������ǁA�o���Ƃ��ׂ����Ƃ���͏o�Ă��Ȃ������ł��B

���uBnf�v��Bibliothèque nationale de France�t�����X�����}���ق̗��̂ł��B

�����F

�uBnf�v�̃J�~���̍�ȉƂƂ��Ă̍�i�����N������ɒ��ׂ����ɂ͏��������o�Ă��Ȃ������B�ŋߐF��ȃf�[�^���o�Ă�����łЂ���Ƃ�������������o�Ă���̂��ȂƁB�G�`���[�h��������A����Ȃ�ɍ�i�͎c���Ă���݂����B���̓J�~���Ɋւ��ẮA�ȑOCD����������A1993�N���ȁB����CD�ɃJ�~���̋Ȃ������Ă��ĉ�����������Ƃ�����ł������ɂ�������Ȃ������B

�ǂ��ׂĂ����ɂ�������Ȃ��āA���傤���Ȃ�����Ȃ��ǂ������\���ɂȂ��Ă��邩���ĉ�����������Ȃ������B���N������l�ɗ��܂�Ă�����x���ׂĂ݂āA�̂͂Ȃ��������ǃC���^�[�l�b�g�������Ԃō��x�͂Ȃo�Ă��邩�ȁA�Ǝv��������ǂ���ς�o�Ă��Ȃ������B���ꂶ�Ⴀ���̐l�͈�̉��Ȃ��Ă��ƂɂȂ�B

�ȑO���ׂ��^�t�@�l���̃N���X�A1900�N��̃t�H�[���̃t�@���^�W�[�ȍ~�̃t���[�g�Ȃ̑��Ǝ����̐��т�Ȃ�S�������Œ��ׂĂ݂܂����B���̒��Ɂu�J�~���v���Đl�����N�o�Ă����ˁB�S�N�ԑ����Ď����������Ă����B�Ⴆ�S�[�x�[���݂����ɂ������D�G�Ȑ��k�ɂȂ��11���ɓ��w�����Ɏ��āA���̔N��2�炢����������̂��ȁA�ŏI�I��6�����炢�̎����Ɏ�Ƃ������Ǝ����ɂȂ����Ⴄ�B����ňꔭ�ňꓙ�܂Ȃ�Ί��S���ƁB�Ƃ������Ƃ̓t�H�[���̃t�@���^�W�[�ȍ~�D�G�ł���Α��Ǝ����ۑ�Ȉ�Ȑ����đ��ƂƂ����킯�ł��B�S�N�ԘA���Ŏ������Ă�����ĂȂ�Ȃ��Ă��ƂɂȂ��Ē��ׂ�Ɓc�͂����茾���Ď����ɏ�肭�����Ă��Ȃ��l����ˁB��̓I�ɂ�����1903�N�ɓ��w����1904�N�����̃G�l�X�R�́w�J���^�[�r���ƃv���X�g�x���ۑ�ɏo�Ă��Ă��̎��ɏ܂����Ȃ������B�ł�1903�N�ɓ��w���Ă������̔N�ɑ��Ǝ�������ꂽ���Ă��Ƃ͂��������D�G�������̂��ȁB���̑��Ǝ������K���k�́w�A���_���e�ƃX�P���c�H�x�̔N�B�K���k�̎��Ɂu���J�܁v������Ă�B���̎��̔N���S�[�x�[���́w�m�N�`�����k�ƃA���O���X�P���c�@���h�x�Ȃ��ǁA���̔N�ɂ͏܂͖����B�ōŌ�Ƀ^�t�@�l���́w�A���_���e�p�X�g���[���ƃX�P���c�F�e�B�[�m�x�̔N�ł���Ɓu�܁v�ő��Ƃ��Ă���B��������ȏ�͑��Ǝ������錠���������Ȃ��Ă���B������܂͂ӂ������ǎ�����4����Ă���B����Ȑl�́c����܂肢�Ȃ���ˁB200�N�ȏ㑱���p�����y�@�̃t���[�g�Ȃ̗��j�̒��ł����̐l��������Ȃ����ȁB���Ǝ����̔N����Ă����̂͒��ׂ�ƕ�����̂ŁA���삳���ׂ��uBnf�v�ɏo�Ă�����ȉƂƂ��ẴJ�~���̐��N�����Əƍ����Ă݂���s�b�^���������B�قڂ��̐l���ȂƎv�������ǁA���ׂ����Ɂu�s�G�[���v���o�Ă��Ȃ��B���ꂪ�o�Ă��Ȃ��Ɗm�����ĂȂ��ȂƁB�����}�c�̎Ј��ɐF�X�ȃf�[�^�������Ă���l�����āA���̐l�ɕ����Ă݂���u���̐l�̓s�G�[���ł��v���ċ����Ă���āB�������[�A�Ƙb���Ă����獡�x�͐F��Ȏ����������Ă��āA���̒��ł��������Ƃ������͂łłĂ������̂������āB���R�Ȃ�ł����ǁA����I���K���e�����u�a�����s�G�[���E�J�~���ɏK���܂����v���Ă������͂�������Ƃ����łĂ����B���ꂪ�A�~�A���̉��y�@���Ƃ������Ƃ��������Ă����B��������o����T���Ă������班���łĂ����Ƃ������Ƃł��B

�ł��Ȃ��Ȃ��c������Â炩�����ł��ˁB

�ǂ�Ȋ�����Ă���̂��ȂƎv���Ďʐ^�����ׂ����ǁA�ʐ^���Ȃ��B����ł���Ƃ̂��Ƃł��ǂ蒅�����̂��A���[�}��܂��Ă������ǁA�܂���ȉȂɓ����Ă�������B��ȉȂł̓��B�h�[���̐��k�ɂȂ�B����Ń��[�}��܂����Q��ڂ̂Ƃ������傤�ǃ����[�E�u�[�����W�F���Ă��������̍�ȉƂ����[�}��܂�������N�ŁA�����őO��̃W���b�g�E�P���[���搶�̎��݂����ɍŌ�ɕ���Ŏʐ^���B���Ă�����̂������āA�������I���Ďv�������ǁA�����ɖ��O���킩��Ȃ��āuXXX�v���ĂȂ��Ă���l��3�l���āA�������̂����̂ǂꂩ���Ă������Ƃł����B���̂��炢��ł���ˁB����ȃJ�~���̋Ȑ����Ăǂ�Ȋ��z���������H

����F

�V�����\���̓����f�B�[���������Đ����Ă��Ă������y�����Ǝv���܂����B�o�f�B�k���̕��̓��Y����������Ǝ��ɂ����Ƃ��낪�����āc�B

�����F

�����B���ʂ��Ƃ��Ԃ�薼�Ɂu�V�����\���v���g��Ȃ��Łu�V�����i�́j�v���g���B�V�����\�����Ă����̂Ŏ���̓����̃V�����\�����������̂��ȂƁB�u�o�f�B�k���v���ėv����ɂӂ������Ƃ��y�����Ƃ��B�u�o�f�B�k���v���Ė��O�̕t���Ȃ𑼂ɒm���Ă�H�����������番���邯�ǎv���o���Ȃ����ȁc�B�o�b�n�́w�nj��y�g�ȑ�2�ԁx�̍Ō�̋Ȃ��u�o�f�B�k���v�B�o�b�n�̌����ɂ��u�o�f�B�k���v���ď����Ă���B��̃t�����X��Ŏg����ł���ˁB�u�o�f�B�k���v�͓��{��I�ɂ͂��̂܂ɂ��u�o�f�B�l���v�ɂȂ��Ă�B

�����炭�o�b�n�̑g�ȂŎg���Ă���̂́A���̓����Ƃ��Ă͑g�Ȃ̍\�����Ă����̂͊�{�I�ɕ��ȂȂ��ǁA�ʂɁu�o�f�B�k���v���Ă������Ȃ�����킯�ł͂Ȃ��B������o�f�B�k�����Ă����薼��t���邱�Ƃł����܂ł̑g�Ȍ`�����Ă����̂Ƃ�������ƈႤ�������̒��߂̈�Ȃ݂����Ȋ����œ���Ă��Ȃ����ȂƎv���܂��B�����J�~���̏ꍇ�̃o�f�B�k���͖{���Ɂu�o�f�B�k���v�Ȃ�Ȃ����ȁB����Y�����X�E�B���O���Ă��ŁA������ƃW���Y���ۂ��悤�Ȋ����������ˁB�^�̕��͕��ʂɉ̂�������3���`���݂����ɂȂ��Ă�

����ς胊�Y���͎��Â炩�������ȁB

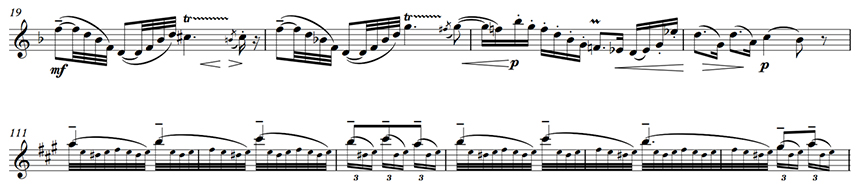

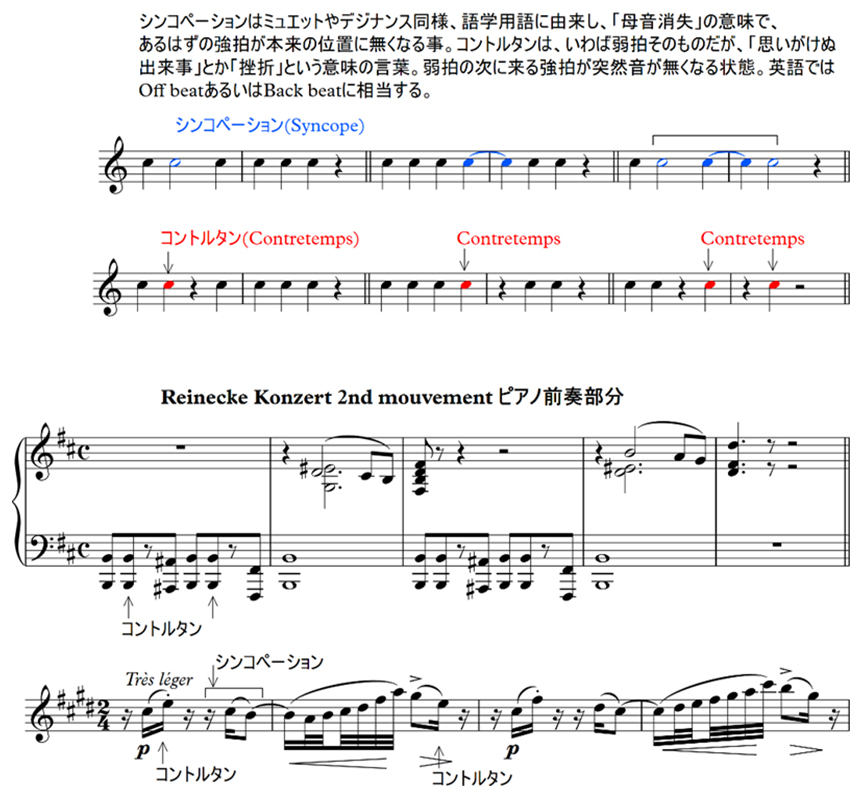

����G�l�X�R�̃A�i���[�[�Ń��Y���ɂ��ď����\�肾���ǁc�B�͂��߂Ɂu���E�^���v�u���E�^���v���Ă����̂����邯�ǁA�u�E���E�^�@���v�u�E���E�^�@���v���Ă�������̓V���R�y�[�V�����Ȃ��ǁA���́u���E�^���v���Ă�����낪�p�^�b�Ɛ�Ă邩�����B���{��ł���܂葊������悤�Ȋy��͂Ȃ����ƃt�����X��Łu�R���g���^���v(Contretemps)���Ă����A��낪�������Ă��������B�R���g���^���̎~�܂��Ă銴���ْ̋������o���̂������B���ۂɂ̓��Y���̌`�ԂƂ��Ă������������Ƃ����r�[�g�Ȃ��ǁu�^�[���v���Ă��Ȃ��ŁA������ƌ�둤�Ɋ�����u�^���b�v���Ă��Ȃ��Ɩ{���I�ȈӖ��ł̃R���g���^���ɂȂ�Ȃ��Ƃ�������������B�����悤�ɃR���g���^�����Ǝ�����X�^�C�����Ⴄ����ǂ����C�l�b�P�̃R���`�F���g�̓�y�͂̂͂��߁u�^�^�b�E�^�E�^�^�b�E�^�E�^�b�v�Ŏ~�܂��Ă�̂̓R���g���^���Ɠ����͂��炫�B�����������肾�Ƃ������ē���͂Ȃ����ǁA�����e���|�ʼn��y�I�ɂ��悤�Ƃ���Ƃ���Ȃ�ɓ�����Ċ����邩������܂���ˁB

����F

�G�l�X�R���ۑ�Ȃ̔N�̑��Ǝ����̎҂ׂ����ɋC�ɂȂ鎖�������āA�u���I�j�����I�v�H�Ă������O������܂����B

�����F

����͎����ȑO����C�ɂȂ��Ă��܂����B�ǂ��l���Ă��t�����X�l����Ȃ��B�l������̂́A���̎��ォ��O���l���w���͎���Ă����̂ŁA���w�����ȂƁB�C�^���A��X�C�X�A�x���M�[�A�C�M���X����͂����������Ă����B��ŃA�����J�ɓn���Ċ����l���������܂���B���w�����Ƃ���ƁA�z���Ƃ��Ă͂ǂ���ӂ��Ǝv���H

����F

�`�F�R�Ƃ��c�H

�����F

���̕ӂ�̖��O����Ȃ���ł���B�����A�t���J���Ƃ��������̕����ȂƁB����ł܂������}�c�̏ڂ����l�ɗ����ĕ����Ă݂���u���̐l�̓}�_�K�X�J���l�ł��v���āB�}�_�K�X�J�����Ă�������A�t���J�嗤�̓�̒[����ˁB��̂ǂ�����Ă����̂��ȁB�}�_�K�X�J����1800�N��㔼����t�����X�̐A���n�ɂȂ��Ă����킯�����ǁA�p�����y�@�ɓ�����Ă��Ƃ́A���������}�_�K�X�J���ɐ搶�͂����̂��A�y��͔����Ă����̂��Ƃ��C�ɂȂ��ˁc�B����̃G�l�X�R�̓��[�}�j�A����E�B�[�����y�@�A��������p�����y�@�ɓ���킯�����ǁA���C�@�֎Ԃ����p���ł��ǂ蒅�����낤�ˁB��ς��ȂƎv���Ă������ǁA�}�_�K�X�J���ɔ�ׂ���c�B�G�l�X�R�̔N�Ɂu�s�������X�v���Ă����l���ꓙ�܂ő��Ƃ��Ă�B���̐l�̓L���[�o�l�������B�����瓖���Ƃ�ł��Ȃ����ۓI�ȏ�Ԃ̃N���X��������Ȃ����ȁB

�����F

���āA�{��̃G�l�X�R�ł����A���t���Ă݂Ăǂ�Ȋ����ł������B

����F

�G�l�X�R�͐��������Ȃł����ǁA�S�̓I�ɃA�[�e�B�L�����[�V�����Ƃ������y��ۂ��ȂƂ������A�q�����Ă���Ƃ���Ƃ��A�����v���܂����B

�����F

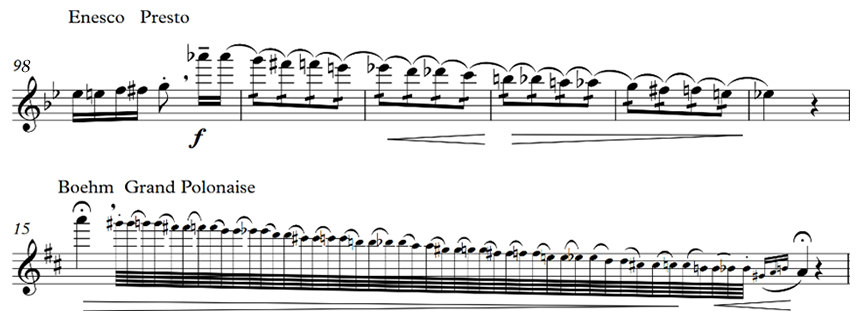

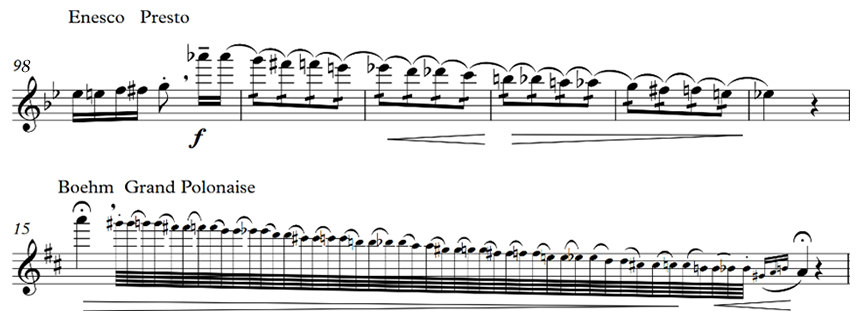

�y98���ߖځz���Ԃ̑��x�ł��̃A�[�e�B�L�����[�V�������ăt���[�g�̋ȂłقƂ�ǂȂ���Ȃ����ȁB�����Ă����Ȃ�x�[���́w�O�����h�|���l�[�Y�x�̈�ԍŏ��̃J�f���c�@�̂Ƃ���Ƃ��H�ɂ��������A�[�e�B�L�����[�V�������g���Ă��邯�ǂ��x�[���ł͕ʂɔ��t������킯����Ȃ�����c�B

�悸�̓A�[�e�B�L�����[�V�����I�ɂ����Ȃ��ǁA���������̂��t���[�g�̐��E�ł͂قƂ�ǂȂ��B������ւ�͂���ς胔�@�C�I���j�X�g���������Ă����Ƃ��낪����B�G�l�X�R���p���ɗ��Ă���F��Ȑl�̉e������킯������ǂ��A�G�l�X�R�����@�C�I���j�X�g�Ƃ��Đ��U��ʂ��Ĉ�ԓ��ӂȋȂ��Ă����̂��o�b�n�́w�����t���@�C�I�����E�\�i�^�i�p���e�B�[�^�j�x�Ȃ�ˁB���̓����ɂǂ̂��炢�e���Ă����̂��Ȃ��Ă����ƁA�J�[�b���ƃO���u���[�Y�̐搶�ł�����A�G�l�X�R���g���l�I�ɏK���Ă����f�B�G�����Ă����s�A�m�̐搶�̑��݂��傫�������Ǝv���܂��B���̐搶�̓`�F���o�����e���Ă����̂Ńo���b�N�̉��t�@���Ă����̂����Ȃ肵�����苳������Ȃ����ȁB��������o�Ă������̂Ƃ��Ẵ��@�C�I�����̑t�@���Ă����̂��������Ǝv���܂��B���炭1900�N�������炢�ł��o���b�N�Ȃ�2�������f�B�[���o�Ă����瑕�������܂��傤�݂����Ȃ��Ƃʂɂ���Ă�����Ȃ����ȁB�O���̃����f�B�[�Ȃ͂��������X��������B���̓S�[�x�[���������Ȃ�ˁB���������f�B�[���o�Ă���Ɗy�������������ׂ�������ƕK���A�[�e�B�L�����[�V������Ȃ���Ɉ���Ă���B���ꓯ���ł�������Ȃ��A���Ă������̂��邭�炢�B�G�l�X�R������ȂƂ���͂���B���Ƃ�Presto�e�[�}�u������~�~�\�\��t�@�t�@������h�h�������`�v���炭�s�A�m�ł���Ă�����B���@�C�I�����Ȃ�܂������t���[�g�͂����ȒP�ɂ͂����܂���ˁB���̓����̃t���[�g�ʼn��̉��̃^���M���O������Ȃɂ��܂��ł����̂��ȁB

����F

�ቹ���͂����萁���Ȃ���^���M���O�̌`����������o�Ă��܂��B

�����F

���y��ɂƂ��Ă͂��̌`�͖��Ȃ��ł����ˁB�t���[�g�ɂƂ��Ă͂�����Ɛh���B�����A���Ǝ����̔�]���ڂ��Ă���V���L�����������Ƃ�����܂��B���̋Ȃ����Ǝ����̉ۑ�Ȃ�2��I��Ă��āA2��ڂ̔�]�Ɂy178���߁z�̂Ƃ�����A���ł�ENOCH�łɂ͏�Ő����Ă������ł���A���ď�����Ă��܂����ǁA�u����̓I�N�^�[�����Ő����Ă��܂����v���Ă����L�����������B1��ڂ͂ǂ����^�t�@�l�������k�ɃI�N�^�[����Ő������Ă�����ł��傤�ˁB���̋L�҂͊y�����Ȃ��畷���Ă����̂��ȁH�ł����̂��炢�����̃t���[�g�ɂƂ��ĉ��̉��͑�ς������Ƃ������Ƃł��傤�B�y��̎���͍��Ƃ͑S�R�Ⴄ�ł��傤�ˁB

����F

�O���͑S�̓I�ɍD���ł��B

�����F

�m���ɑS�̓I�ɂ����Ȃ���ˁB�O���̍Ō�A�J�f���c�@�܂ł͂����Ȃ����Ǎl�����Ƃ��Ă̓o���b�N�̔C�ӂ̑������g���Ă��銴���B������܂��������Z���X�������B���������ꂢ�ɂ܂Ƃ܂��Ă���B�`�Ƃ��Ă͓����悤�ȃ����f�B�[������2��ڂɏo�Ă������A�r���y27���߁z�ŃN���}�e�B�b�N�]�����Ē�����������ł���B���������������Ȃ��ǎ��͏���������ˁB���F�Ɖ������Ƃ�Â炢�ˁB

�j���[�X

�֘A�T�C�g