生野:

今回はまず私の方から1つ質問を。パリ音楽院の卒業試験の課題曲で新曲と初見曲は同じ作曲家が書くようになっていると思うんですけども、1900年の課題曲がドゥメルスマンになっていて、初見がヴィドールになっていて、それがどういうことなのかなと思いました。本当はヴィドールが書く予定だったのではないでしょうか。

加藤:

僕もそれはそう思います。以前から卒業試験の課題曲っていうのを色々と調べていて、やっぱりそれがちょっと気になっていました。思い出すごとに何度か調べてみたんだけども、結論からすると理由はあまりよくわかりません。

例えばタファネルが1900年になったばかりのところで、インフルエンザにかかったらしく、かなり危ないところまでいってたんじゃないかなってことはわかっています。タファネルって結構「メモ魔」みたいなところがあって、領収書だとか、そこら辺の紙にちょっとしたことを一文ぐらいでメモっているっていう文章がいっぱいあって。

実は最近のタファネルの研究をするにあたって、そういう紙みたいなものに書かれたものはすごく重要になってきてるところなんです。その中でもパリ音楽院の試験に関しては、自分でノートみたいなものを作っていたらしくて、パリ音楽院の教授になったところから、毎年その試験の内容、それから課題曲がどうだったか、全ての生徒一人ひとりの演奏に関してのコメントを全部書き留めてたっていう、かなり几帳面な人だった。

1900年、試験が年間3回あるんだけども、一番重要なのは7月の卒業試験。その卒業試験が受けられるか受けられないかがわかる試験が6月にある。それと11月ぐらいに入学して、年明けて1月の末ぐらいに1度目の試験がある。これは卒業試験と違って課題が何種類か出ていて、その中から選択するような形になっているみたいなんだけど。

その1900年の1月の試験の時の講評のみがノートに何も書かれてない。っていうことは行かなかったっていうことなんですよね、試験に。それで2月になった時に、これ地方の新聞での記事で見つけたんだけども、「エヌバン」っていうフルーティストが代理の教授で学校に行きますという発表がなされているんですね。だけども7月の卒業試験のための講評は残っている。だからおそらくそこで復帰しているんじゃないかとは思うんだけども。かなり体調を崩したのが長引いたんじゃないかな。だけど、考え方としてはヴィドールとタファネルはすごく親しいわけだし、一緒に演奏もしているし、ヴィドールに頼んでもおかしくはないよね。

大原則としてやっぱり卒業試験の課題曲に新曲を使うっていうのは、フォーレのファンタジーで始まってからずっとそういう風になっている。初見の曲に関しては、課題曲を書いた人じゃない場合も時々見られるんだけども、初見の曲をヴィドールが書いているっていうことは、おそらく課題曲もヴィドールが書くはずだったと思うけどね。それを書かなかったっていうか、書けなかったのか、もしくは、ドゥメルスマンに勝手に変えられたのか、そこら辺はちょっとわかんない。

例えばヴィドールが書いたクラリネットの曲は、今すごく有名な曲として演奏されていると考えると、ヴィドールがその時に書くはずだった曲がパッと消えたっていうような感じになるので、おそらく、もしそこで曲ができていたら、絶対に名曲になってるんだと思うんだよね。ということは、ひょっとしたらヴィドールが書くはずだった名曲っていうのが、もうフルートの歴史から1曲なくなっていたのかもしれない。すっごく残念な状態だなっていう感じはする。

加藤:

ヴィドールは、最初オルガニストとして活躍し始めて、学校の先生としてもオルガンの先生として先に入っているんだけども。

例えば、生野さんは、オルガンの、パイプオルガンっていうものについてどのぐらいのこと知ってる?

生野:

手と足の鍵盤で演奏して、パイプに風を送り込んで音を出すぐらいしか。

加藤:

鍵盤は何段かになってるよね。3段とか5段とか段がいっぱいある。僕もパイプオルガンのこと全く詳しくもなんともないんだけど。

風を送るのに、一旦パイプの下には、風箱って言う、部屋みたいなところがあって、そこに空気を送り込んで気圧を上げるのね。要するに、パイプにどっかから送られた空気がそのままゴーっと行って音が鳴るわけじゃない。

気圧の高いところから、そのパイプの下から栓みたいなのがポッと鍵盤を動かすと抜くようになっていて、そこに空気がポンと流れ込む。パイプの形って、この下のところにちょっとスリットみたいなのがあって、あれってどう見てもリコーダーの逆さだよね。

そうすると、ほぼ管楽器かなっていう気もします。例えばフランス語の簡単な楽器の紹介みたいなのを見ると、実は「instruments à vent」って、要するに、「管楽器」っていう風に書いてある。だけどもパイプオルガンと呼ばれてますよ、みたいな感じ。

パリ市内だとそこら辺の教会に大体パイプオルガンが入っているんだけど、よくよく考えてみると、向こうのコンサートホールにはそれほどパイプオルガンが設置されていたところっていうのは多くなかったような気がするんだよね。

ただそれを考えると、僕が大学時代に、日本でパイプオルガンのあるホールってゼロだった。全くないからね。だから多分サントリーホールだとか、大阪のシンフォニーホールができた時に、大ホールにパイプオルガンを入れましょうということになっていったんだと思います。

生野:

そのパイプオルガンがない時代、サン=サーンスの「オルガン付き」とか、そういうのはどうやって演奏してたのでしょうか…。

加藤:

僕が聴いたことがあるのはね、サン=サーンスの「オルガン付き」の3番のシンフォニーはエレクトーンでした。それで、そうするとね、エレクトーンだから情けないの。すごくね。

僕がパイプオルガンがある状態で演奏したことっていうのは大学時代に1回あって、それは東京カテドラルの大聖堂。あそこにパイプオルガンが入っていたのね。

大学4年の時に「フォーレのレクイエム」の仕事があって、同じ学年の、今、ムラマツ・フルート・レッスンセンターで講師をやっている野崎和宏さんと二人で行くことになりました。フォーレのレクイエムは昔からすごく好きな曲だったので喜び勇んで行った。でも、よくよく考えたらレクイエムって4曲目にしかフルート出てこない。「ピエ・イエス」っていう曲で、2人とも9小節、ちゃんと吹きました(笑)。そのあとで今度はパイプオルガンがガーっと入ってくるんだけど、あそこのパイプオルガン結構大きいので、低音が地面を音が這っていくようなすごい響きになっていて、これがパイプオルガンか、やっぱりいいな、と思いました。

パイプオルガンとフルートの曲は何か知っている?

生野:

ジャン・アランの「3つの楽章」…?(商品ID:1978)

加藤:

ジャン・アランは、オルガニストで作曲家で、第二次世界大戦で戦死した人なんだよね。妹が、マリー=クレール。結構有名なオルガニストになっています。

ロマン派の作品なんだけども、フランツ・ラハナーの「エレジー」(商品ID:7330)っていう結構いい曲があります。あと、僕も本番を聴いたことは今までないんだけど、フランク・マルタンの「教会ソナタ」(商品ID:1452)という曲。これは要するに「バラード」のマルタンだよね。やっぱりマルタン風で、みんな聴いたことないと思うんだけど、一応その曲が存在しているってことぐらいは覚えておいた方がいいかなっていう曲ですね。

もともとフルートとオルガンの曲っていうのは少ないんだけど、でもちょっと聴いてみたいよね。今現在日本でこれだけパイプオルガンがいっぱい増えているけど、おそらくオルガンと一緒にやる人っていうのはほとんどいないんじゃないのかな。

結局ヴィドールも書かなかったでしょ、近くにタファネルがいるにも関わらず書いてないよね。その一つの理由は昔のオルガンの事情っていうか、オルガンのピッチの問題があったと思うんだよね。国や場所によってピッチが全然違っている可能性がある。なんとなくイメージとして、あんまりフルートと一緒っていう感覚はなかったのかもしれない

≪川口リリアホール パイプオルガンの前で≫

加藤:

どうですか?ヴィドールの曲は。生野さんはこれ何回か吹いたことあるよね。

生野:

難しいですね。メロディはすごく美しいんですけど、歌い方とか、その倍音とか。表情の重みや、音程の取り方もとても難しい曲だと思います。

加藤:

普通のメロディなんだけど、フォーレほどじゃないけど、ちょっと旋法寄りな感じのところがあって。そうすると音程って普通に平均律通りに取っていくと結構うまくいかないことっていうのはある。だからといって平均律から外れてもあんまりうまくいかない。何ができるかっていうと、やっぱり音色感だとか、おそらく倍音の何て言うか、傾向をちょっと変えて歌うとかっていうのは必要になってくる。旋法性がある曲っていうのは若干どうしてもそういう傾向があるかなって思っているんだけども。

そうすると、例えばデュティユーの最初のところでもそうだし、それから旋法っていう風に考えると、メシアンは思いっきりそうですね。それが感覚的に音色なり音程なりっていうのをうまく作れないと、なかなか難しいんじゃないかなとは思います。

生野:

1楽章の冒頭が一番苦労しました。

加藤:

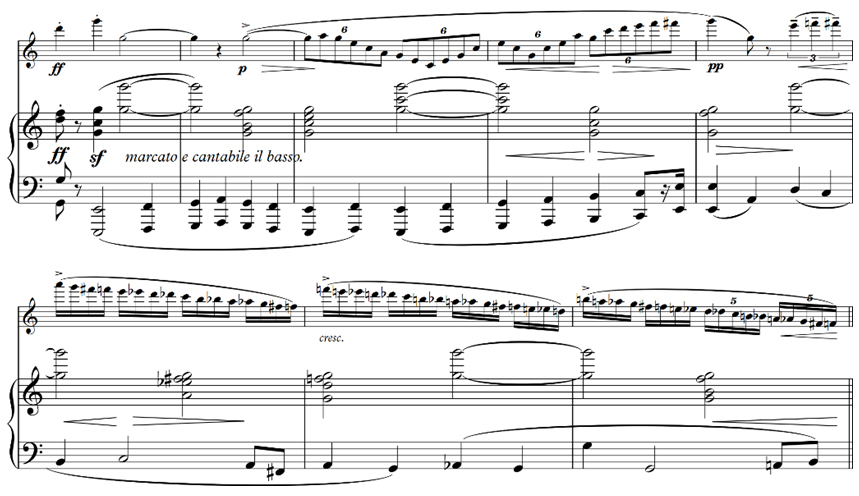

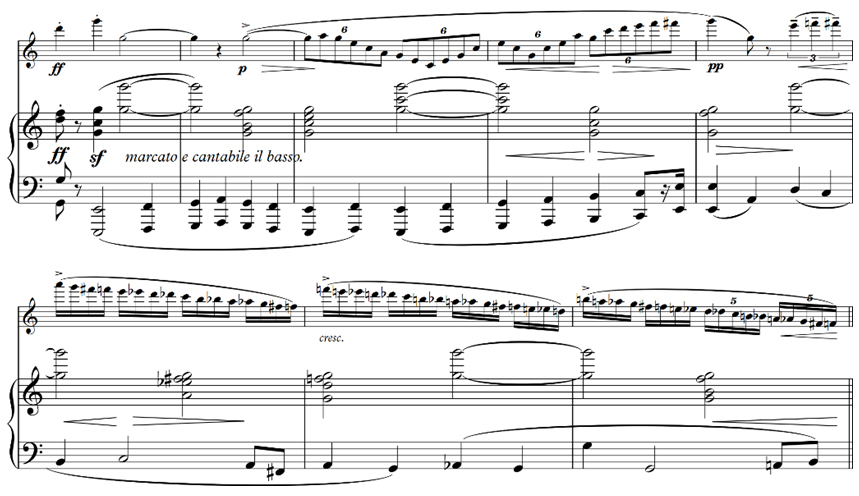

あのピアノの印象が強いですね。最初のあのタラン♪っていうのが、ピアノはオクターブで弾いていて、フルートは♭ラソ〜ファって同じメロディなんだけど、一音だけの単旋律なわけです。そうすると、こっちは下のAsは普通に基音で、♭ラソ〜ファと吹いているとGとFは一応倍音なんだけど、ピアノのオクターブであのアルペジオをひっかけた響きほどのものがちょっと出づらい。だけど同じような響きを出したいなと思って色々やってみるんだけど、なかなかうまくいかないっていうところはちょっとありますね。

例えば2楽章のスケルツォの速いところはどうですか?

生野:

指が難しいです。あそこは本当に苦手意識があって。

加藤:

そう?あの2楽章、結構見事だったと思うけどね。特に後半の所。あれもアルペジオをきちんと拍どおりに音符を入れてもうまくいかないので、1小節の中の真ん中のところで加速してって、1番上のところは同じ音で切り返してくるから、そのタイミングのところをテンポ通りにやっちゃうと、聴いている人が長さ的に認識できなくなっちゃう。

だから聴いている側のためっていう形を取ると、

1番上に上がっていった最後の音と、上から下がってくる始まりの音は同じ音だけど結果的に2音分より少し長めに響いていないと聴いている側が認識してくれないっていうところがある。しかもその音の境目のタンギングの強さはかなりコントロールされてないとうまくいかない。

聴いている側が認識してくれないってことは、吹いている側もあんまり認識できないっていうことだから。でもそのコントロールはかなりうまくいってたと思うんだよね。僕が若い頃はそのことに気がつくまで結構時間がかかっているんだけども、あっさりとやっちゃったなっていうような感じがちょっとありますね。ふふふ…。

3楽章はどうですか?

生野:

3楽章は、音程が難しかったり、アンサンブルを考えながらのテンポの取り方が難しかったです。

加藤:

4楽章はいずれにしろ難しい曲だからね。今度アナリーゼのところでも細かく書くんだけど、実は1回目に出版された楽譜っていうのがあって、それだと4楽章の後ろの方ってそんなに難しくない。

で、ミーファソラソファミファっていうメロディがピアノの方にあって、完全にオルガンのオクターヴっていうか、ほとんどペダルだよね。おそらくオルガンだったらもう足で全部踏んでいるんだと思う。で、その上をフルートが動くっていう形を取っているんだけど、書き換えた時にかなり難しくなっているのと、派手になっているので、おそらく最初のその曲の構想よりもそのオルガンに近くした形に書き換えているんじゃないかと。結局ヴィドールなわけだから、オルガン的にこれはやりたいっていう発想がすごくそこで広がっていて、ああいう形になっているんじゃないのかなと感じます。

4楽章の最後のところも結構難しい。ドレ♭ミファソファ♭ミレドって、何のことはない普通のドレ♭ミファソファ♭ミレドなんだけど。 あとはピアノとのアンサンブルっていうのは、少し気をつけなきゃならないようなことって多かった?

生野:

多いです。やっぱりピアノがメロディをやってる間の動きとか、あとは拍がちょっと変わったりするところもかなり気をつけて演奏しました。

加藤:

僕は2楽章のスケルツォの真ん中のとこ、あそこ結構好きなのね。響かないから響かせたいんだけども。

響かせちゃうと意味が全く変わっちゃう。だからやっぱりヴィドールが書いた通り、Pで吹いていくしかないんだけど、聴こえないとまずいわけだよね。だからそのバランスを取りながらあそこを吹いているのは結構ね、難しくもあり楽しくもあり、時々失敗もすると(笑)全然聴こえなくなっちゃう場合もある。でも、すごくそういう意味ではいいとこだなって感じがします。

でも、なんて言ってもやっぱり曲の冒頭の♭ラソ〜ファだよね。

実はこの曲の全ての僕にとっての印象っていうのがあって。

マディラ国際コンクールでね。

その時にヴィドールを吹いた人がいました。1番最初の♭ラソ〜ファっていう、ピアノとフルートが出てきた瞬間にもう凍りつくような感じでした。もう背筋はゾクゾクだし、体は固まるしっていうぐらい衝撃的な印象があった。で、その瞬間にこいつに負けたなって感じがして(笑)。その後の演奏もすっごく良かった。僕はヴィドールの組曲っていうのはそれまで1回も聴いたことがなかった。それは日本でももちろんそうだったし、パリに行ってからも聴いたこともなかったし、誰も演奏した例はなかった。録音物としてもおそらくなかったんだと思う。その人はイギリスに留学していたレバノン人でウィッサム・ブスタニー(Wissam Boustany)という人なんだけど、トレバー・ワイの生徒でした。当時トレバー・ワイに直接聞いたんだけど、イギリスではもう昔から名曲としてみんなが吹いている、誰でも知っている曲だって言っていました。

演奏を聴いてこっちは感激して、それで、日本でのコンサートで1987年にサントリーホールでやった時にこの曲を吹いたのね。おそらく、ちょっと厳密には確認してないんだけども、誰も日本で知らなかったんで、多分その辺が日本初演なんじゃないかなと思っています。

加藤:

さっきピッチの話しをたんだけど、ちょっとね、調べてみました。バロックの時代っていうのはもう全然違っていたっていうのがあるんだけども、例えばドイツ方面で考えると、基本的には一番有名どころでフリードリヒ大王あたりっていうのがAが392Hz。

Aが392って、今でいうところのGが391ぐらいだから、完全に全音程低い。ところがですね、オルガンっていうのは大体高くできてる。そしてなんというか、オルガン設置されてるとこって寒い。

だからそれ考えてちょっと高めに作ってたのかなっていうような感じがするんだけど。今時の教会でも寒いよね。多分この時代って暖房全然ないよね。だからものすごく寒かったんじゃないかと思うんだけど。

結構ピッチの高いオルガンだと、Aが460くらいある。ピッチは昔から高めの方向にどんどんどんどん上がっていくっていう傾向があって。それで上がっちゃ下げ、上がっちゃ下げてを繰り返しやってきている。その影響があって、大体その時代のオペラだとか教会での合奏だと、Aが475になっちゃう。475っていうとね、Aisよりも高い。だからフリードリヒ大王系のオルガンと、その一番高いピッチっていうのの間って、半音程が三つ分、全音半違うっていうことになるんですよ。だから、基本同じ楽譜でどっかに持ってってやるっていう場合は、オルガンはもうしょうがないからそのままで他の人が移調してっていう形でしょう。半音だったらいいけど、もしくは全音程だったらいいけど、その中間ぐらいだともっと困るわけだよね。

それでパリのピッチっていうのがあって、それは結構、記録が残ってるのね。バロック時代がだいたいAが404(GとGisの間位)、やっぱり低いよね。ところが1774年で410になり、それから30年後ぐらいの1807年で420になり、この420っていうのがだいたいGisが415なんで、やっぱ半音程ぐらい低かったということです。1810年のパリ・オペラ座の公式のピッチっていうのが423、まだ低いよね。そして1822年に432。ところが1855年になると449まで上がっちゃうんだよ。だから440より全然上がっちゃう状態になる。

やっぱりちょっとまずいなっていうことになって、フランスは政府としての公式見解としてAは435にしますっていうのを決めたんですね。これが標準ピッチ「Diapason Normal」って言うんだけども。

そうするとヨーロッパで他の国も全部それに一応追従したんだよ。ところが、イギリスが、何がどう間違ったのかあんまりよくわかんないんだけど、どっかで計算違いをしたらしく、まずCが534.5っていうふうに何かの計算でなったらしいのね。

いろんな数値を入れてみたんだけど、なんでそこに行くんだかよくわかんない。そうするとそこから逆算してAの音ってのは449になっちゃう。だからイギリスだけが449で、他のヨーロッパの国は435になった時代っていうのがずーっとあった。

でもう1回、ちょっとこれまずいぞっていう話になって、ウィーンで国際会議をやってもう1回決めましょうっていうことになった時、イギリスはもうそれに参加しないんだと、我が国はもうこれでずっとやってるからもういいって言って突っぱねられちゃった。それで1939年、第二次大戦のちょっと前ぐらいにロンドン会議っていうのをやって、基本的に440っていうのが決まったと。

だから、そこら辺もひっくるめて、やっぱりフルートとオルガンと一緒にやるのは、ちょっと難しいのかなと思っちゃうね。

(Hz)

| 年 | バロック | 1774 | 1807 | 1810 | 1822 | 1855 | 1859 | 1885 | 1939 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 仏 | 404 | 410 | 420 | 423 | 432 | 449 | 435 | 435 | 440 |

| フランス公式 | ウィーン会議 | ロンドン会議 | |||||||

| 英 | 449 | 449 | 440 | ||||||

| ロンドン会議 |

※現在のピッチ G…391 Gis…415 A…440

(Hz)

| 年 | バロック | 1774 | 1807 | 1810 | 1822 | 1855 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 仏 | 404 | 410 | 420 | 423 | 432 | 449 |

| 英 |

| 年 | 1859 | 1885 | 1939 |

|---|---|---|---|

| 仏 | 435 | 435 | 440 |

| フランス公式 | ウィーン会議 | ロンドン会議 | |

| 英 | 449 | 449 | 440 |

| ロンドン会議 |

※現在のピッチ G…391 Gis…415 A…440

ニュース

関連サイト