※この記事は2009年に執筆していただいたものです。

2009年3月 野崎 和宏

第1回

| 原曲 | |||||||

| No. | タイトル | 調 | 原調 | 楽器 | 出典 | BWV | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Heft (I) | |||||||

| 1) | プレリュード | G-Dur | C-Dur | Klavier | ウィルヘルム・フリーデマンのための音楽帳より | 924 | |

| 2) | プレリュード | a-moll | c-moll | Laute | リュートのための前奏曲 | 999 | |

| 3) | クーラント | C-Dur | C-Dur | Vc | 無伴奏チェロ組曲 第3番 C-Dur (第3楽章) | 1009 | |

| 4) | プレリュード | G-Dur | G-Dur | Vc | 無伴奏チェロ組曲 第1番 G-Dur (第1楽章) | 1007 | |

| 5) | アレグロ・アッサイ | G-Dur | C-Dur | Vn | 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第3番 C-Dur (第4楽章) | 1005 | |

| 6) | プレリュード | C-Dur | C-Dur | Klavier | 平均律クラヴィア曲集 第1巻 No.1 | 846 | |

| 7) | ドゥーブル | e-moll | h-moll | Vn | 無伴奏ヴァイオリンの為のパルティータ 第1番 h-moll (第4楽章) | 1002 | |

| 8) | ジーグ | a-moll | d-moll | Vn | 無伴奏ヴァイオリンの為のパルティータ 第2番 d-mll (第4楽章) | 1004 | |

| 9) | サラバンド | G-Dur | G-Dur | Vc | 無伴奏チェロ組曲 第1番 G-Dur (第4楽章) | 1007 | |

| 10) | プレリュード | C-Dur | D-Dur | Vc | 無伴奏チェロ組曲 第6番 D-Dur (第1楽章) | 1012 | |

| 11) | クーラント | G-Dur | G-Dur | Vc | 無伴奏チェロ組曲 第1番 G-Dur (第3楽章) | 1007 | |

| 12) | プレリュード | A-Dur | E-Dur | Vn | 無伴奏ヴァイオリンの為のパルティータ 第3番 E-Dur (第1楽章) | 1006 | |

| D-Dur | Orch | シンフォニア | 29 | ||||

| Heft (II) | |||||||

| 13) | プレリュード | G-Dur | D-Dur | Klavier | 平均律クラヴィア曲集 第1巻 No.5 | 850 | |

| 14) | ドゥーブル | e-moll | h-moll | Vn | 無伴奏ヴァイオリンの為のパルティータ 第1番 h-moll (第2楽章) | 1002 | |

| 15) | プレリュード | G-Dur | G-Dur | Klavier | 平均律クラヴィア曲集 第1巻 No.15 | 860 | 24/16拍子 |

| 16) | アレグロ | d-moll | a-moll | Vn | 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第2番 C-Dur (第4楽章) | 1003 | |

| 17) | プレリュード | C-Dur | C-Dur | Vc | 無伴奏チェロ組曲 第3番 C-Dur (第1楽章) | 1009 | |

| 18) | ジーグ | Es-Dur | Es-Dur | Vc | 無伴奏チェロ組曲 第4番 Es-Dur (第6楽章) | 1010 | |

| 19) | クーラント | C-Dur | D-Dur | Vc | 無伴奏チェロ組曲 第6番 D-Dur (第3楽章) | 1012 | |

| 20) | プレリュード | F-Dur | F-Dur | Klavier | 平均律クラヴィア曲集 第1巻 No.11 | 856 | |

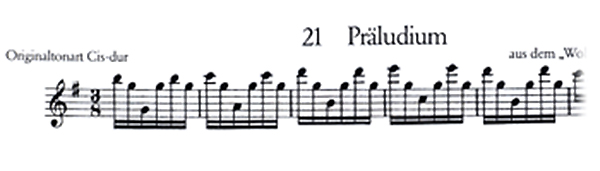

| 21) | プレリュード | G-Dur | Cis-Dur | Klavier | 平均律クラヴィア曲集 第1巻 No.3 | 848 | |

| 22) | プレリュード | a-moll | a-moll | Orgel | プレリュードとフーガ | 543 | |

| 23) | プレリュード | B-Dur | B-Dur | Klavier | 平均律クラヴィア曲集 第1巻 No.21 | 866 | |

| 24) | プレスト | d-moll | g-moll | Vn | 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第1番 g-moll (第4楽章) | 1001 | |

譜例1

譜例2

野崎和宏

桐朋学園大学卒業。林りり子、小出信也の両氏に師事。同大学卒業後、渡欧。C.ラルデ氏に師事。パリ・エコール・ノルマル音楽院ソリストコースを首席で卒業。特別賞を受ける。マリア・カナルス国際コンクールで名誉ディプロム賞を受賞。ニュース

関連サイト