�t���[�g�t�҂̉������͂���Ɏ��M���Ă��������܂����B

�����̋L����2018�N�Ɏ��M���Ă������������̂ł��B

��2��

�q�_�������t���[�g�̖��c�V�����N�X�ւ̑O�t��

�h�r���b�V�[�̃t���[�g��i3�Ȃ̂����A�V�����N�X�ƃ\�i�^�iFl. Va. Hp.�j�͍ŔӔN�̍�i�A�r���e�B�X������̍�i�ŁA���������O�ɁA�ǂ����Ă��u�q�_�̌ߌ�ւ̑O�t�ȁv��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�t���[�g�̃\���Ŏn�܂邱�̊nj��y�Ȃ������A�ߑ�t�����X���y�̖����J������i���B

�q�_�̌ߌ�ւ̑O�t��? �q�_�̌ߌ�̑O�t��?? �q�_�̌ߌ�̑O�t��???

Prélude à l'après-midi d'un Faune

�G�h�D�A�[���E�}�l�ɂ��}�������̏ё�

�q�_�̌ߌ�ւ̑O�t�Ȃ́A����Ɓu���b�_�̌ߌ�̑O�t�ȁv�ƂȂ�B�����A�ŏ��ɘa�鎞�A�Ȃ̃C���[�W���炩�A�h�r���b�V�[����ނɂ����}�������̎��̓��e��m���Ă����̂��A���t�Ƃ��Ă̋�������Ȃ̂��A�u�q�_�v�Ƃ����A���_�炩�������̓��{��ɒu���������̂͑吳���������Ǝv���B

�Ȃ͋ߑ�̑厍�l�X�e�t�@�k�E�}�������̒����u���b�_�̌ߌ�v�Ɋ�Â��ď����ꂽ�B�ŏ��̍\�z�ł́u�O�t�ȁv�A�u�ԑt�ȁv�A�u�I�ȁv��3�ȍ\���̗\�肾�����B���̑�1�ȂƂ��ď����ꂽ�u�O�t�ȁv�����A���ǂ���1�ȂŊ��������B

�}�������̎��́A���ɂ��̓�����Œm���Ă���B�}�������́A���t�̋����Ǝ��I�ȃ��Y�������I�݂Ɏg���A���t���̂͒��ړI�ȕ\���Ƃ������A������z��������悤�Ȍ����́u�ے��h�v�ƌĂ�鎍�l�B���̍�i�̒��ł��u���b�_�̌ߌ�v�͗L���ȍ�i�ŁA�ŏ��u���b�_�̓Ɣ��v�Ƃ�����i�Ƃ��Ĕ��\���悤�Ƃ������A�I�y���E�R�~�b�N�ł̏㉉��f���A�u�S������s�\�v�Əo�ł��f���A���e�𐄝Ȃ������ĉ��߂Ĕ��\�����̂��u���b�_�̌ߌ�v�ŁA���E���ɒm���鎍�ƂȂ����B

����A�ꉞ���ꌴ����ǂ�ł݂��B�a��́A�����炭��ؐM���Y�ł����_�I�Ȃ��̂��Ǝv�����A�c�͂����茾���ē��{�ꂪ���������āA���{��ł��悭������Ȃ��B

�������̓��e���v������ȒP�ɐ�������ƁA

���ԑт́A�ߌ�B�܂ǂ�݂���ڊo�߂����b�_���A�����������邩�̂悤��2�l�i2�C?�j�̃j���t�Ƃ̊��\�I�ȑ̌������⎩������A�Ƃ������e�B

�ے��I�ɒԂ�ꂽ�����A�z�������܂���(���ǂ݂���)�ǂ݉����A���Ȃ�G���e�B�b�N�ȏ�i�`�ʂ̎��Ƃ�����B�ϑz�̒��ŁA�V�т̂悤�Ɍ��t��]�����āA�]���ł̓�������U���悤�Ȏ����B

Faune, Pan, Nymphe, Syrinx, Shawm�c

Faune, Pan, Nymphe, Syrinx, Shawm�c

�p���p�C�v�𐁂��u�p���v

���������q�_�Ƃ����b�_�Ƃ��j���t�A�p��(Pan)�A�t�H�[��(Faune)�A�V�����N�X�Ƃ͉��Ȃ̂� ?

�P�X���I����Q�O���I�����̃t�����X��C�M���X�ł́A�G��A�������̍�i�Ńp���ƃt�H�[���̊O�������������ʂ��Ă���B

�t���[�g�̐��E�ŋȂ̑薼�Ƃ��ēo�ꂷ��̂́A�قڑS�āu�p��(Pan)�v���B

�u�p���v�̘a��ɂ́u�q�_�v�����Ă���B�p���̓M���V���_�b�̒��ł̐���ɑ�������̂ŁA�����ڂ́A�㔼�g�͐l�ԁA�����g�͏b�ŁA�p���L��B�������p���͑��̐���Ƃ͕ʊi�ŁA�ꉞ�I�������|�X�_�̈���ƌ��Ȃ����B�r�����Ƌ��̌Q����Ď����A�V�����N�X�Ƃ����J (�`�̓p���p�C�v) ���D�݁A�D�F�ŁA�R�̖؉A�┖�Â����ɂЂ��݁A�R�����s���l�Ԃɔw�ォ�炻���Ƌߕt���A�u���b�v�Ƃ��ǂ����B�l�Ԃ̓r�b�N�����A����ɂ��̎p�ɋ��|���A�p�j�b�N��Ԃœ�����c�����A�p�j�b�N�Ƃ������t�̓p�����ꌹ���B

�j���t�����l�ɎR��A��Ȃǂɏh�鐸��ŁA�̂Ɨx����D�݁A�Ԃ��炩��������̊l����A�܂��A�a�������Ă��ꂽ�肷��B�����ڂ͎Ⴍ���������̎p�����Ă���B

�V�����N�X�Ƃ́A���Ƃ��Ƃ̓A���J�f�B�A�̎R��ɏZ�ޔ������j���t�̖��O�B

���鎞�A��肩��A���ė���ƃp���ɏo��B�ޏ��͂���Ăē����o���B�p���͐�܂ŃV�����N�X��ǂ������ޏ���߂܂��邪�A�����ɓ������V�����N�X�Ƀp�����G�ꂽ�u�ԁA�ޏ��͐�ӂ̈��ɕϐg����B�����Ă����ɕ��������Ĕ߂����Ȑ�����t�ł��B�p���́A���̈�����Ċy��������(�p���p�C�v)�B���ꂪ�p���̐����J=�V�����N�X�̖��̗R���B

�j�W���X�L�[���u�q�_�v�Ŏg�p�����ߑ��̃f�U�C����

���āA�t�H�[��(Faune)�Ƃ́c�B������́A���[�}�_�b�̐���ŁA�a��́u���b�_�v�ɂȂ�B�t�@�E�k�X�Ƃ����_�̐e��(�H)�ɂ�����_�i�ł͂Ȃ��B�����ڂ́A��Ɠ��͔������N�A���Ƒ��͎��A���̖т͌�����A2�{���B�t�H�[���������J�̓V���[���Ƃ����I�[�{�G�̑c��ɂ����郊�[�h�y��B�p���ɔ�ׂ�Ɛ��i�͉��₩�ŋC�i������悤���B������ɂ���A�u�����ځv���Ⴂ���i�����Ⴄ�̂����A�����Ȍ�A�p���ƃt�H�[���͍�������Ă������B

����A�}�������̎��̓��e�ł́A�薼�ɂ����t�H�[�����g���Ă��邪�A�`���Ă����i�́u���₩�ŋC�i������v�ƌ������́A���z�̂Ȃ��ŗ~��Ƌ����������e���A�ǂ��炩�ƌ�����Pan�BSyrinx���o��A�������t�H�[���������J�́u2�{�̊ǁv�ƂȂ��Ă��āA���̒��Łu�j��c��܂��A���̒ɂ݂́c�v�Ƃ̈�߂�����A����̓M���V���_�b�ł�2�{�ǂ̃��[�h�y��A�A�E���X�𐁂����̓������c�B�܂��A����Ȃ������́A�}�������t�@���^�W�[�Ƃ������ɂ��Ă������B���Ȃ݂Ɍ�N(1912�N)�A���V�A�̃o���G�_���T�[�A�j�W���X�L�[���q�_�̌ߌ�ւ̑O�t�ȂɐU��t�����ėx�����f���ł́A�t�H�[���̊O�ς̈ߑ��ŃV���[���𐁂��Ȃ���o�ꂵ�Ă���B

��ȉƓI�ɂ́A�p�����������Ȃł́A��̃��`�[�t���p���p�C�v��A�z�����鉹�K(�������邢�͐��@�������A���[�P�A���[�Z����)�Ȃ̂ɑ��A�t�H�[��(�q�_�̌ߌ�ւ̑O�t��)�́A�����Ă���������悤�ɁA�N���}�e�B�b�N�Ƃ����A�s�^�S���X���K����l�H�I�ɍ��o�������K���g�����Ƃ��������ł��A�h�r���b�V�[�̓p���ƃt�H�[���̈Ⴂ��F�����A�j�W���X�L�[�����l���Ƃ������B

�q�_�������t���[�g�̖�

Le réve de la flûte dans laguelle le faune souffle

1983�N�ɃV���g�����ŃR���`�F���g�����t�����Ƃ��̕M��

�q�_�̌ߌ�ւ̑O�t�Ȃ́A��ȉƃh�r���b�V�[�̍앗�C���[�W������Â��邾���łȂ��A�ߑ�Ƃ���ȑO�̍�ȋZ�@��̕�����A�^�[�j���O�E�|�C���g�ƂȂ�悤�ȈӖ������A���y�j��̌���ƂȂ����B

1894�N�A�T���E�_���N�[��(�_���N�[���E�z�[��)�ł̍������y����̉��t��ŏ����B���̉��t��ŁA����܂Ŕ���J�������R���T�[�g����ʂɂ����J���ꂽ�B���̎��̃t���[�g�E�\���̓t���[�����X���������Ă����W�����W���E�o���[���ŁA�ނ͗��N����p���E�I�y�����̒c���ƂȂ�(�G�k�o���A�S�[�x�[���������̒c��)�A1905�N�ɂ̓A�����J�ɈڏZ�A�j���[���[�N�E�V���t�H�j�[(�̂��̃j���[���[�N�E�t�B��)�̎�ȑt�҂߁A���y�|�p�C���X�e�B�e���[�g(�̂��̃W�����A�[�h���y�@)�ŋ����A���k�ɂ̓E�B���A���E�L���P�C�h��������B�v���`�i�̃t���[�g���g���A�G�h�K�[�E���@���[�Y�́u���x21.5�v�̏����ł��m����B�q�_�̌ߌ�ւ̑O�t�Ȃ̏����́A�听�������߁A����Ƃ��ăA���R�[�����t���s���A����ɗ������ĉ����ꂽ�B���N�ɂ̓V���g�����Řb��̍�i�Ƃ��āA��X�I�ȍĉ����s��ꂽ�B

�V�����N�X�ւ̑O�t���i�v�������[�h�j-�h�r���b�V�[�̉����E

Le monde sonore de Debussy

�y�ȕ���=�A�i���[�[�A�t�����X��ŃA�i���[�Y�B�����炭�e���̉��y��w�A���y�@�ɂ����āA�K�C�ȖڂƂ��ăA�i���[�Y����������Ɗw�ԃV�X�e���́A���݂ł��p�������������y�@���炢�ɂ����������̂��Ǝv���B����͂��̃��x���ɏ������čl�������点�Ă݂�B���Ȃ݂Ɏ��̓W���b�g�E�P���[�����j�̃N���X�Ŋw�B���j�́A�i�f�B�A�E�u�[�����W�F�ɍ�Ȃ��t���A���[�}��܂�2���܂��l���B�܂����V�A���̃N���X�ō������͂��w�A���n�̃h�r���b�V�[���͂̃X�y�V�����X�g�Ƃ������ŁA���̋����ɉ����čl�@���Ă݂�B

���̑O�ɁA�ЂƂ̉����i�قڊm�M�j

Avant commencer l'analyse... une hypothése

�h�r���b�V�[�̓p�����y�@�̘a���@�̃N���X�ŕ��s�a����p�ɂɎg���Đ搶�̃f�������̂Ђキ���A����ŃN���X�ɂ������C�����E�{�k�[���́u�\�v���m�ۑ肩�o�X�ۑ肩��I���ȘA���A�N��ȃn�[���j�[�����o���v�ƍ��]�����Ă����Ƃ����B

�����̘a���@�ł́A���s5�x�A���s8�x�̐i�s�֑͋����B

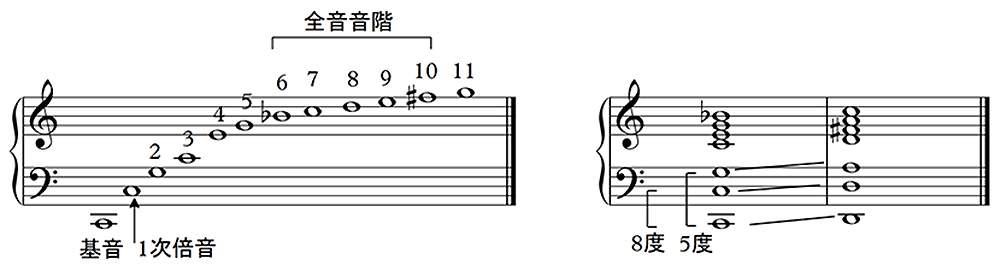

����A�����ŗႦ�s�A�m�ŒႢ�h�̉���e�����Ƃ���ƁA�K����ɑ���2,3,4,5,6,7�{�̎��g���̔{���������ɔ�������B(�h�A�\�A�h�A�~�A�\�A�V��A�c)���ϗ��ł́A[�y��1]�̂悤�ɂȂ�B(8���{���ȏ�͏����Â��ϗ����痣�ꂽ���g���ɂȂ�B�������ł́A�S�č��v����B)

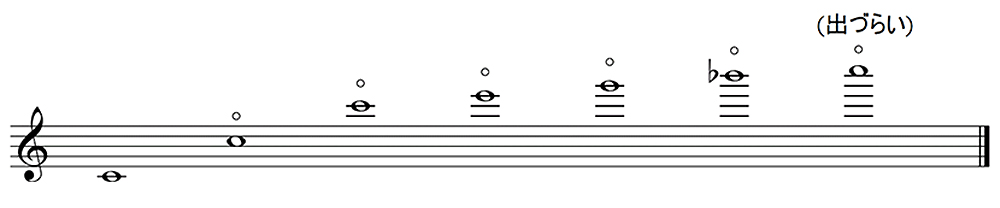

�����ŁA��قǂ̃s�A�m�ŁA�Ⴂ�h�̎��Ƀ���e���ƁA(�o�X�ۑ肪�h����)���ʂ̑傫����{���ł́A8�x��5�x�̕��s�ړ�����C�ɋN���Ă��鎖�ɂȂ�B�{���ɑ��钮�o�͂��P�����K�v�����A�ŏ����猋�\��������l������B�Ƃ������l�Ԃ͌��X�{�����炯�̎��R�̒��ŕ�炵�Ă����킯�ŁA���o���u�މ����Ȃ������l�v�Ɓu�g���[�j���O�ɂ���ĕ��������l�v�ƌ����ׂ������m��Ȃ��B�t���[�g�̏ꍇ�A�Œቹ�̃h����n�[���j�b�N�X���ǂ�ǂ�ςݏd�˂��[�y��2]�̂悤�ɉ����o��̂ŊȒP�ɕ�����Ǝv���B�h�r���b�V�[�́A�q���̍�����A���̔{�����(�����炭7�����炢�܂ł�)�����ɂ͂�����Ƃ��������ŕ����Ă����̂ł͂Ȃ����B���ꂪ�ނ̒����ɂƂ��ĕ��ʂ̎��Ȃ�A���i����P�������f�B�[�͏�ɕ��s�a���Ƌ������Ă���̂ŁA�a���@�Ŏ��R�ɗ��p����͓̂�����O�A�搶���當���������؍����͖������A���̕�������܂�ǂ������ł��Ȃ����낤�B

�t���[�g���n�߂čŏ��̍��A2�I�N�^�[�u�ڂ̉��́A1�I�N�^�[�u�ڂ̉������������s����ʼn��ƂȂ�������������o��B���ꂪ�A���ꂢ��2�I�N�^�[�u�ڂ��o����悤�ɂȂ�A���̂����A���̉�����ɑ����1�{���ł��邱�Ƃ�Y��Ă��܂��B�������A�h�r���b�V�[�ɂ͂��ꂪ��ɁA�܂�ŏd���̂悤�ɕ������Ă����Ƃ�����c�h�r���b�V�[�ɂƂ��ď����ȃt���[�g�̉��́A��1�I�N�^�[�u�ɂ������݂��鎖�ɂȂ�B

���́A�h�r���b�V�[�̃t���[�g��i�A�t���[�g�̃\�������ł́A1�I�N�^�[�u��(���)�̊��������ɑ����B�q�_��Cis����n�܂��Ă��̂܂܊���t�ŁA�t���[�Y�Ō�ň�u���ʂɕ��シ�邩�̂悤��2�I�N�^�[�u�ڂɓ��邪�A�����ɂ܂����ɗ��������B�V�����N�X�͌�q���邪�A�r���e�B�X�ł��Ȃ̖`����悩�畂���܂����ǂ�BFl. Va. Hp.�̃\�i�^�ł�2�I�N�^�[�u�ڂ��璼���Ɋ��ɐ����Ă����B���R�ƁACis��D�̊Ԃɋ��E����������B

����̓h�r���b�V�[���y�̓�����ƁA���悢��V�����N�X������������B

���� ����

�˕��w�����o�ăp�������������y�@���w�A�����y�@���ꓙ�܂ő��ƁB�u�_�y�X�g�A�v���n�̏t���ۃR���N�[�����܁A�A���R�[�i�A�}���A�E�J�i���X�A�����p�����ۃR���N�[����2�ʁA�}�f�B�����ۃt���[�g�R���N�[���D���B�ȗ����ۓI�Ɋ���B2001�N�A���{�l�t���[�e�B�X�g�Ƃ��ď��߂ăE�B�[���y�F����u���[���X�E�U�[���ł̃��T�C�^�����s���BCD�́h�v���~�A���E�Z���N�V�����h�Ɓh�A�[�g�E�I�u�E�G�N�T�T�C�Y�h�V���[�Y��16�^�C�g���������[�X�A�u�����i�W�T�h��͔��ƍ��Łh�v�͕������|�p��i�܂���܁B2005�N�̃C�T���E�����̃t���[�g���t�Ȃ̊؍������́A�؍�KBS Media����DVD�������[�X����Ă���B