東京学芸大学教授の清水和高先生に執筆していただきました。

※この記事は2021年に執筆していただいたものです。

ほんとうに花の都パリ?

誰もが憧れるパリ。歴史と文化薫るパリはその街並みと相俟り「花の都」と讃えられ、訪れた人、これから訪れようとする人は特別な想いをもってこの都市を語ります。しかしこれはパリを現在からみたよきパリの一面であり、かつてこの街には色濃い「光と闇」が存在していました。

18世紀のフランスは、ブルボン家(ルイ王朝)による絶対主義国家でしたが、「朕は国家なり」と言わしめるほどの権力をもったルイ14世治世時にその絶頂を迎えました。国王はその権威を誇示するために文化・芸術を庇護し、ヴェルサイユ宮廷に世界に類を見ない華を咲かせたのです。私たちはこの様な光り輝くフランスの栄光に目を奪われます。しかし光は強烈に発すれば発する程、その奥にある闇もまた色濃く反映されます。

ルイ王朝が文化・芸術を庇護した裏には、絶えず繰り返される対外戦争のために搾取され続ける民衆がいました。相次ぐ戦争により、やがてフランスの国家財政は破綻の際に達し、王室は財政立て直しのために新たな租税を課そうとします。その結果民衆の不満は沸点に達し、旧体制の象徴であるバスティーユ牢獄を襲撃することで、ここにフランス革命が勃発するのです。この革命によって多くの命が失われましたが、流された血は、伝統的な封建体制と秩序を破壊し、近代国家へ生まれ変わるための痛みとなりました。しかしこの革命をもってすべてが刷新されたわけではなく、その後、過去の体制(アンシャン・レジーム)や特権を取り戻そうとする人々との駆け引きが続き、実に約70年間(1870年の第3共和政誕生まで)もの間、目まぐるしく政治体制が移り変わる不安定な時代に入るのです。

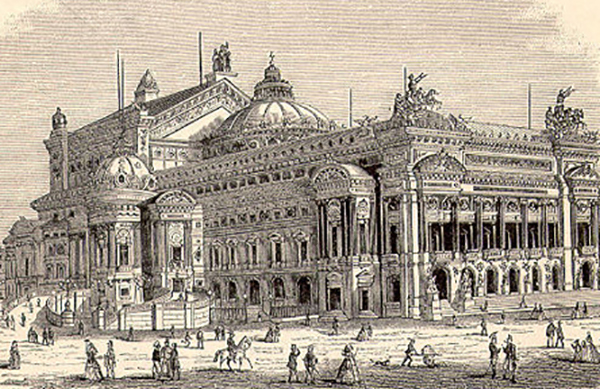

パリ

我々が知るパリの街並みは、比較的政治が安定し繁栄を見せた第2帝政期(皇帝ナポレオン3世の治世)、ジョルジュ・オスマンによるパリ改造計画(1853〜1870年)によって区画整理された後の光輝くパリであり、それ以前は花の都には程遠い劣悪な環境のパリでした。中世以来取り残された前近代的な街並みは、入り組んだ狭い路地と多層階の建物に囲まれ、貧民窟といわれるスラム街までも点在するまさに荒れ果てたパリでした。特にパリ市民を悩ませたのは水問題であり、下水の不備から生活排水や汚物を夜中に窓から投げ捨てる習慣があったため、風通しが悪い路地にはおぞましい悪臭が漂っていました。その排水はやがてセーヌ河に流れ込み、その水をまた生活用水として使用するため、パリには疫病が発生する条件が見事に整っていたといえます。1831〜32年、ヨーロッパ人は初めてコレラのパンデミックを体験します。もともとインド・ガンジス川河口一帯に常在する風土病であるコレラは、イギリスの植民地政策などによって世界中に拡散され、1832年3月、ついにパリを襲います。このコレラは、凡そ5人に1人の命を奪うほどの大惨事となり、パリに暗い影を落としました。しかしこの悲劇は悲劇で終わることはありませんでした。後に皇帝となったナポレオン3世が不衛生都市を改めるべくパリ大改造を決心し、ここに花の都パリが誕生するのです。つまり現在我々が目にする美しいパリは、コレラがもたらした副産物ともいえるのです。

神童 サン=サーンス誕生(1835)

さて今回の主人公であるサン=サーンスはコレラのパンデミックがひととき落ち着きを見せた1835年、パリに生を受けました。母は絵を嗜み、父は内務省に勤める公務員であり、詩や芝居の台本を書くといった教養ある両親の下に生まれますが、生後3か月で父を肺結核により亡くします。その後、母親と母方の大叔母シャルロット・マソンによって育てられることになり、2歳半になるとピアノを嗜む大叔母によってピアノの手ほどきを受けます。ピアノに異常な興味を示したサン=サーンスは早くも神童ぶりを示し、わずか3歳半で最初の作品を書きます(モーツァルトは5歳3ヶ月)。やがてサン=サーンスはこども向けの簡易な小品には何も興味を示さなくなり、大叔母はモーツァルトやハイドンの作品を与えることにより、その要求を満たすこととなりました。

サン=サーンス(1846年、デビュー・コンサート)

このデビューコンサートの最後には、自ら「ベートーヴェンのピアノ・ソナタ全曲のうちからどれでも一曲を暗譜で演奏しましょう」とアンコールを申し出たエピソードがあります。恐らく師スタマティから指示された演出とも感じますが、サン=サーンスは既にピアニストとして大成していたことがわかります。

宿敵ドイツ

サン=サーンスは、まさにフランスを代表する作曲家として後世に名を残しましたが、その「フランス」は、「ドイツ」をみることで深く知ることが出来ます。

フランスの戦争史を一覧にすると、1870年まで息つく間もなく戦争を繰り返してきたことが分かりますが、そのなかでもプロイセン(その後のドイツ帝国)は常に敵国でした。

イエナ・アウエルシュタットの戦い(1806年)

フランスは、1806年のイエナ・アウエルシュタットの戦いで、プロイセンを完膚なきまでに叩きのめし、ナポレオンは、プロイセンにとっての象徴、心でもあるブランデンブルク門をくぐり、ベルリンに占領旗を立てました。さらに時が過ぎ65年後(1871年)の普仏戦争では、プロイセンがパリに占領の旗を立て、今度はフランスの象徴であるヴェルサイユ宮殿「鏡の間」で、ドイツ帝国皇帝の戴冠式を挙行し、念願のドイツ統一国家樹立を果たします。敵国の宮殿で自国の戴冠式を行うことは最大の屈辱を与えることであり、ドイツはここで積年の恨みを果たすことになるのです。

パリの市民にとって、これまで数多の戦争は遠い異国での争いでしたが、普仏戦争は、初めて自らの面前で繰り広げられた戦争であり、その眼に焼き付けたのは、恐ろしきドイツ兵の姿でした。さらに戦後の条約では、莫大なる賠償金と領土割譲を課せられ、フランス臨時政府はその要求を飲みますが、今度はそれを不服とする市民(パリ・コミューン)との間で争いが起き、最後には自国民同士が殺し合うといったあまりにも無残な状況で混乱を終えました。この戦争はフランス人の誇りをズタズタに切り裂き、深い挫折を味わうことになったのです。

この普仏戦争は物心両面にフランスに暗い闇をもたらしましたが、この敗戦を機に、改めてフランス人が「フランス人であること」を意識し、民族の誇りを呼び戻す光となりました。そのことは35歳になった若きサン=サーンスも例外ではなく、敗戦からわずか1ヶ月後に「国民音楽協会」を設立するのです。

「国民音楽協会」フランス器楽作品の復興!!

戦争という外的要因をきっかけとし誕生した国民音楽協会は、若きフランス人音楽家に「フランス人による器楽作品を生み出す」という気概を喚起させ、その後のフォーレやラヴェル、ドビュッシーから「フランス6人組」等のフランス音楽黄金世代を呼び込んだことに大きな意義があります。

国民音楽協会設立の背景には、もうひとつ、フランス国内の音楽事情といった内的要因からもみる必要があります。

1871年、この協会が設立される以前のフランス音楽史を俯瞰した時、フランスはオペラの国であり、器楽領域はむしろ影の存在であったことに気づかされます。

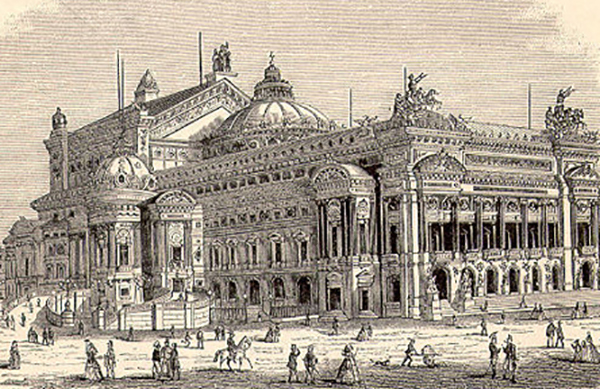

膨大な公的資金がつぎ込まれる先は常に「パリ・オペラ座」であり、それ以外の小劇場には上演内容が厳しく制限され、且つてはオペラ座に賦課金を収めるといった理不尽な義務まで存在し、それを怠った劇場はお取りつぶしの憂き目にあうといった特権制度がありました。

この様にオペラ座はパリ音楽界に君臨し、絶大なる権力のシンボルとして強烈な光を放っていたのです。

国民音楽協会設立以前、19世紀のパリで脚光を浴びたのは、『幻想交響曲』を書いたベルリオーズがいますが、成功を勝ち取るまで常に浮き沈みを経験しました。

パリ・オペラ座の外観(1891年)

ちなみにここで7名の名前を挙げましたが、ベルリオーズ以外全て他国出身の音楽家ということにお気づきでしょうか。

この様にこの時代の富と名声は、パリに逗留、もしくは一時的に通り過ぎたスターたちにより奪われているといった状況があり、フランスの音楽家たちはさぞかし苦々しい思いであったことが想像されます。フランス人としてパリで大成するには、オペラを書くことが唯一の道であり、若い作曲家たちは日々オペラ座に取り上げられることを夢みていたのです。

フランス音楽史では、ジャン=フィリップ・ラモーの死(1764)からサン=サーンスまでの時代を「つなぎの時代」、つまり低迷期とみなします。しかしその中間に位置する革命期には、偉大なるパリ・コンセルヴァトワールが誕生します。コンセルヴァトワールは当初、革命に音楽を提供する器楽奏者(軍楽隊員)の育成を目的とした「国民衛兵軍楽学校」として発足しましたが、革命も過ぎ去ると、その教育目標はオペラ座に作品(演奏)を提供する人材育成にシフトし、それほど成功が見込めない器楽作品領域には、大きな光が当たることはありませんでした。

一方ドイツに目を移せば、19世紀に入るとロマン主義が台頭し、器楽による純音楽(交響曲や室内楽作品)の名作の数々が生み出されていきます。この様な背景があり、フランス人の意識には「器楽作品=ドイツのもの」といった排他的な感情が根強く構築されていたのです。

この様な内的要因と普仏戦争の敗北がきっかけとなり、満を持して誕生したのが「国民音楽協会」です。そのメンバーにはフォーレやフランクの他、我らのタファネルなどがおり、この時代の主要メンバーがそろい踏みしたことによって、1871年、フランス人がはじめて一致団結することになるのです。

サン=サーンスと旅

アルジェリア/首都アルジェ

私は旅が好きで、これまで様々な国を訪れました。異国で目にした街並みや風景の感動、現地の人々との交流や口にした食事の数々の感動は一生忘れることがありません。この様に人生を豊かにしてくれるのが旅ですが、86歳という長い人生を生きたサン=サーンスも終生旅人であり、最後は大好きなアルジェリアでその生涯を閉じました。

サン=サーンスにとっての旅は、演奏旅行が主な理由でしたが、パリの湿気や空気の悪さに体が悲鳴を上げ、主治医から指示されたパリ脱出という一面もありました。旅は蝕んでいた心身を確実に癒し、彼の地で『サムソンとデリラ』など、異国情緒豊かな名作の数々を書き残すことになるのです。

サン=サーンスが生涯に残した作品は、番号が付けられたものだけでも169作品あります。その特徴は一分野に偏ることがなく、器楽作品やオペラや歌曲など、多岐にわたり名曲を残しています。フルートが関係する作品はそれほど多くはありませんが、以下の6作品があります。

・タランテラ イ短調 Op.6

・ロマンス 変ニ長調 Op.37

・見えない笛

・動物の謝肉祭(鳥かご)

・デンマークとロシア民謡によるカプリス Op.79

・オデレット Op.162

他にもフルートで演奏したら素敵だなと感じる作品もありますので、それらも交え、サン=サーンスの生涯を追いながらご紹介していきたいと思います。

清水 和高

東京藝術大学にてフルートを金昌国、細川順三各氏に師事。ジュネーヴ音楽院にてマクサンス・ラリュー氏に師事しプルミエ・プリを受賞し修了。これまで日本木管コンクール入選の他フランス、イタリアのコンクールにて入賞する。帰国後は世界各国の音楽祭や大学より招聘を受け、マスタークラス、公演を行う。2019年、マクサンス・ラリュー氏と世界初モーツァルト オペラ デュオ全曲レコーディングを行い、フランスSkarboよりリリースする。2012年16年にはイタリアで開催されたセヴェリーノ・ガッツェローニ国際フルートコンクール審査員を務める(第5回は審査委員長)。

現在、東京学芸大学教授、日本管楽芸術学会会員。