音楽と美術は、特に西洋において、宗教や文化の影響を受けつつ、密接な関係を持ちながら発展してきた歴史があります。たとえば、絵画における遠近法の技法の発展が音楽の強弱法(ダイナミクス)に影響を及ぼした可能性があります。近くの音の「強=

f(フォルテ)」に対して、遠くの音を「弱=

p(ピアノ)」にする(いわゆる「エコー」が有名)ことで、音による奥行き感を表現したのです。やがて、モネに代表される「印象派」の絵画がドビュッシーやフォーレらに影響を与え、音による陰影、色彩感が表現されることになります。

拙著『<バッハのシチリアーノ>は真作なのか?』では、この音楽と美術の深い関連性に着目しながら、バッハの作品の真贋問題の解決方法を模索しています。その際、絵画などの真贋問題を解決する手法との類似点にも焦点を当てています。

-

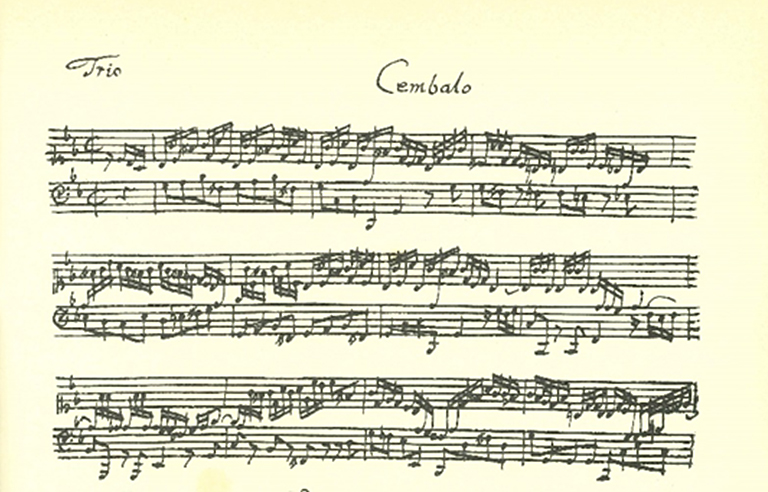

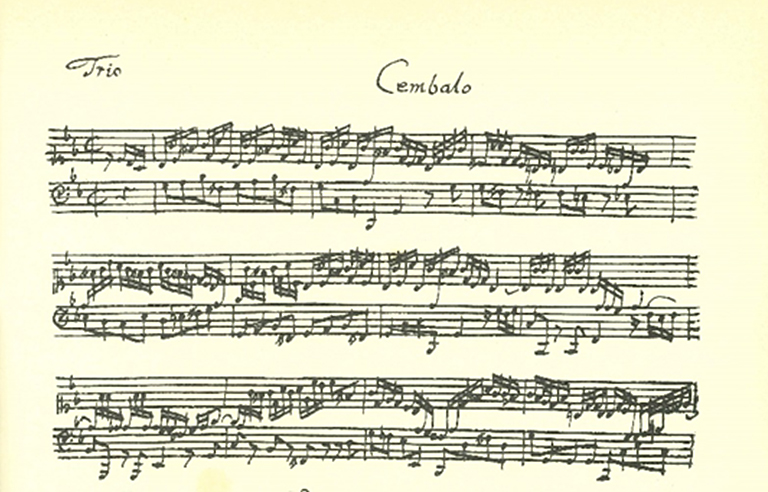

J.S.バッハ<フルートとオブリガート・チェンバロのためのソナタ ロ短調 BWV1030>のト短調ヴァージョンのチェンバロ・パートの冒頭

上記の筆写譜は、<フルートとオブリガート・チェンバロのためのソナタ ロ短調 BWV1030>の前身であることがわかっている、ト短調ヴァージョンのチェンバロ・パートの冒頭です(ただし、この筆写譜はバッハの死後18世紀後半のもの)。

この筆写譜とロ短調ヴァージョンのチェンバロ・パートには、どのような関係があるのでしょうか?

バッハに限らず、クラシック音楽の作曲家たちは、すでにこの世を去ってから長い年月が経っています。そのため、当然私たちは彼らに直接会うことができません。もし作曲家に会って曲について聞くことができたら、真贋問題をはじめとする多くの問題は解決していたでしょうけれど…。このように直接会うことのできない作曲家の場合、「楽譜=作曲家の心」であり、その中でももっとも重要なのが自筆譜です。

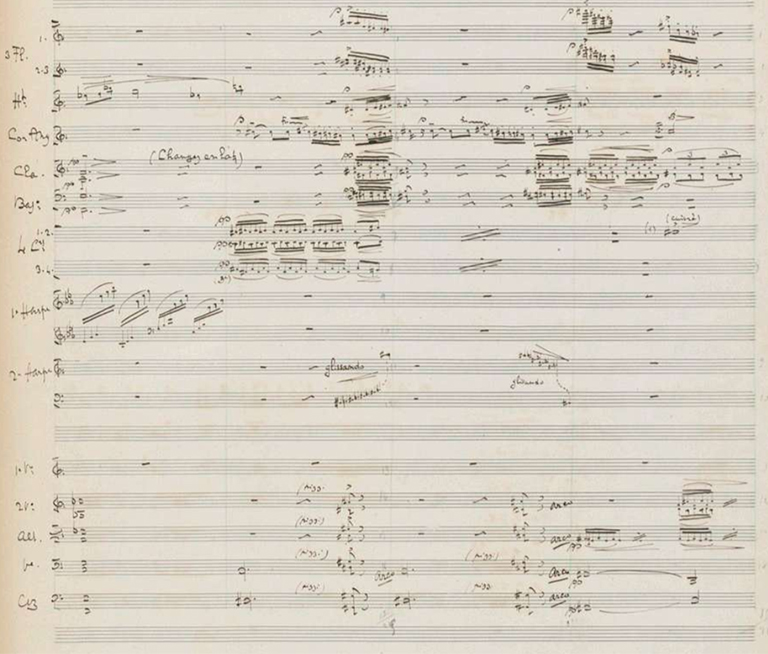

下記の自筆譜をご覧ください。

-

C.ドビュッシー<牧神の午後への前奏曲>の自筆譜の一部

この楽譜は、ドビュッシーの有名な<牧神の午後への前奏曲>の自筆譜の一部です。

ドビュッシーは、自宅に彼の気に入った来客があると、ピアノでこの曲を自ら演奏して歓待するほど、この曲を気に入っていたようです。この自筆譜をよく見てみると、音のみでなく様々な音楽記号が、まるで現代の印刷譜を見るかのように精緻に手書きされています。この自筆譜の精緻さを見ると、まるで演奏者に“楽譜と戦うな”と語りかけているようにも感じられませんか。つまり、演奏者独自のインスピレーションに従った自由な強弱の変化やアゴーギク(テンポの変化)をしなくても、楽譜に書いてある通りに演奏すればよいのです。

「楽譜に書いてある通りに演奏する。」

フルートやピアノの教師がよく使うこの言葉は、ドビュッシーや、同じように精緻な自筆譜が遺されているマーラーなど、19世紀末以降の一部の作曲家の作品にはある程度当てはまるかもしれません。

では、もっと古い時代のバッハの作品の場合はどうだったのでしょうか?

バッハの作品には、20世紀に広く流布したある楽器の巨匠たちによって編纂された楽譜があります。しかし皆さん、想像してみてください。たとえば、好きな人に向けて一生懸命考えて書いたメール(ラブレター)を、他人が勝手に添削して相手に送ったとしたらどんな気持ちになりますか。たしかに、もしもそれがAIで生成された文章であれば、元の文章よりも素敵な文章に仕上げてくれるかもしれません。そのAIが優秀であればあるほど、元の文章のニュアンスはより美しくなるでしょう。しかし、その文章では、たとえ粗削りかもしれないけれど、本人が書いた最初のメールの熱い気持ちは伝わるのでしょうか?

これは音楽においても同様です。つまり、どんな名演奏家の解釈であろうと、作曲家の残した原典の楽譜には敵わないのです。

もともとバッハはどう書いたのか?

そして、バッハの本当の意図は何だったのか?

それを知るために、フルート作品の場合、バッハの書いた通りの楽譜の再現を目指して、ハンス・ペーター・シュミッツが新バッハ全集を編纂しました。これが初期の「原典版」です。

しかし、バッハが活躍していたのは今から300年も前のこと。紙に書かれた楽譜が、保存状態良く今まで残されていることすら奇跡に近いと言えるでしょう。

もし当時の楽譜が残されていたとしても、そもそもその曲の作者は誰なのか、そして、それがバッハの作品であったとしても、この曲は完成していたのか、などという数々の難問が私たちの前に立ちはだかります。

-

クロード・モネ<日本の橋> 制作年:1920〜1922年頃

この絵は、印象派を代表するクロード・モネが1920〜1922年に描いた<日本の橋>ですが、下記の絵のような一般的に知られる鮮やかな色彩のモネの作品とは異なり、抽象画のような印象を与えます。この絵を描いたころのモネは、白内障に苦しんでいたため、「このような極端な色彩になった」とも、「この激しさは前衛的な絵画の先駆けだったのだ」とも評されているようです。さらに、モネが亡くなるまで自宅に遺されていたために、そもそも完成した作品なのかどうかが不明であるとも言われています。モネが亡くなるまで自宅で保管されていた絵画が、“完成しているのか”、“未完であるのか”について評価が分かれることからもわかるように、作品の完成と未完の境界は、非常に曖昧なのです。

-

クロード・モネ<睡蓮の池と日本の橋> 制作年:1899年

冒頭の質問の、

この筆写譜とロ短調ヴァージョンのチェンバロ・パートには、どのような関係があるのでしょうか?

-

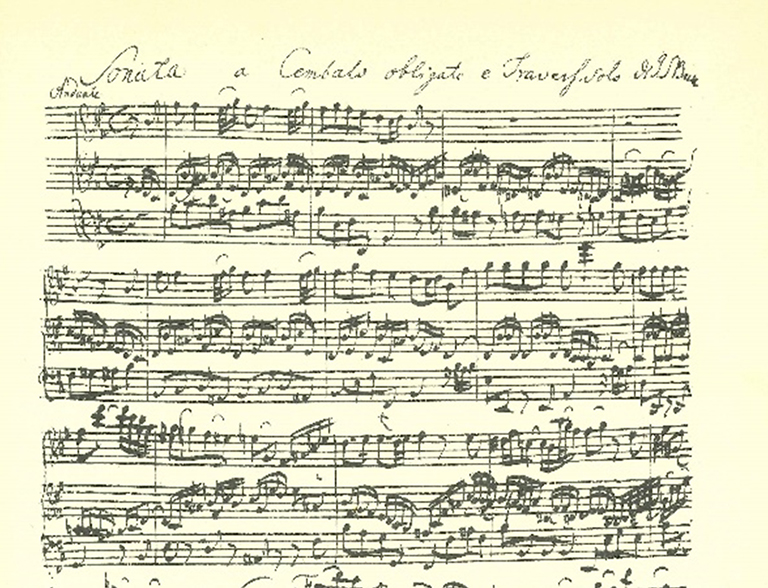

J.S.バッハ<フルートとオブリガート・チェンバロのためのソナタ ロ短調 BWV1030>自筆譜の冒頭

-

J.S.バッハ<フルートとオブリガート・チェンバロのためのソナタ ロ短調 BWV1030>のト短調ヴァージョンのチェンバロ・パートの冒頭

についてですが、私の知る限り<フルートとオブリガート・チェンバロのためのソナタ ロ短調 BWV1030>の自筆譜のファクシミリはこれまで3冊出版されてきました。このことからも、フルート奏者だけではなく音楽学者にとっても興味深い曲であり、その研究が長い年月にわたって進められてきたことがわかるでしょう。

そして、新たにヘンレ社からファクシミリが出版されました。今回のファクシミリには、バッハ研究家の富田 庸 氏などによる詳細な解説が添えられています。この解説では、ロ短調ヴァージョンとト短調ヴァージョンのチェンバロ・パートを比較することで明らかになる、ロ短調ヴァージョンの作曲過程や、その過程でバッハがミスを犯してしまった理由についての、まさに目から鱗が落ちる秘密が解き明かされるのです。また、この自筆譜が書式の面でもバッハの「浄書譜」の特徴を備えていることも詳細に書かれています。しかし、一方で、この自筆譜にはミスも確認されていることから、本当に浄書譜なのかという疑念が生じるのも頷けます。

拙著『<バッハのシチリアーノ>は真作なのか?』第3章「自筆譜の謎」では、マタイ受難曲の自筆譜を例にして、まるでバッハが音符を使って絵画を描くように、歌詞に書かれた情景をみごとに楽譜に描き出している様子を解き明かしています。このことと、ロ短調ソナタの自筆譜が書かれた背景を考え合わせると、彼が様々な意味で楽譜を視覚的に捉えていた、ということが推察でき、私自身も新たなバッハ像を発見するきっかけとなりました。

このように、バッハに限らず自筆譜から得られる情報は多く、まさに演奏者にとっても宝の山なのです。