フルート奏者の竹澤栄祐さんに執筆していただきました。

※この記事は2019年に執筆していただいたものです。

これは、あるフランス料理店を舞台にしたドラマでのデザートのモンブランにまつわるワンシーンですが、カデンツァはフランス料理のフルコースのデザートに似ています。それまでの料理のコンセプトに沿いながらも、見た目や味で人々を驚かせたり、楽しませたりしなければなりません。これと同じように、モーツァルトの協奏曲には、彼の様式に即したカデンツァが演奏されるべきではないでしょうか?フランス料理のコースの最後に、料理のコンセプトに沿わない、日本独自の醤油味のみたらし団子が不釣り合いなように、様式の違うカデンツァは聴衆を戸惑わせるのです。

昨年惜しくも亡くなったピアニストのパウル・バドゥーラ=スコダ(1927〜2019)によると、モーツァルトは自作の協奏曲のカデンツァの作曲について、自分の師でもある父レオポルトでさえ信頼していなかったそうです。姉のナンネルが、モーツァルトのピアノ協奏曲を弾く際に、必要なカデンツァを、姉のそばにいた父に任せずわざわざ書いて送ったほど、彼はカデンツァにこだわっていました。

ヨハン・ネポムク・デッラ・クローチェ作「モーツァルト一家の肖像」

では、どうしたらモーツァルトのカデンツァに近づくことができるでしょうか?

そもそも「天才」モーツァルトにかなう訳ないじゃないか!という声が聞こえてきそうですが、ごもっともです。

しかし、私たちは前回まで「モーツァルトらしさ」について考えてきました。今回は、そこで明らかになった彼の音楽の特徴を踏まえつつ、さらにモーツァルト自身が書き残したピアノ協奏曲のカデンツァを参考にしながら、フルート協奏曲のカデンツァを作るためのレシピを考えてみます。

少しでもモーツァルトのスタイルに近づくように。

「案ずるより産むが易し」さぁ、チャレンジです。

モーツァルト自作のカデンツァのスタイル

音域について

モーツァルトがオペラを作曲する場合、依頼を受けてからすぐに作曲し、そして仕上がった曲を歌手たちは歌ったのでしょうか?

現代であれば歌手たちが、すでにあるモーツァルトの作品を自分の音域や声の性格にふさわしい曲を選んで歌います。しかし、モーツァルトが作曲した当時は、曲に演奏者が合わせるのではなく、モーツァルト自身がそのオペラの初演者たちの音域や声の質に合わせて作曲していました。ですから、初演者になかなか会えず、その結果大慌てで作曲した、という記録が残っているほどです。このように、初演する歌手たちにふさわしい曲を提供するのが当時の作曲家の当たり前の役割で、そのような制約のなかでモーツァルトは数々の名曲を生み出しました。

このことは、協奏曲にも当てはまります。モーツァルトは、楽器のことや奏者のことを頭に入れて、楽器の性能と奏者の能力を最大限に引き出すように作曲していたのです。例えば、≪フルートとハープのための協奏曲 ハ長調 K.299≫の場合は、この曲を依頼したド・ギーヌ公爵がアマチュアであったため、フルートのパートはあまり難易度が高くありません。彼が所有していた楽器は、最低音が「1点ハ」まで演奏可能な最新式のフルート(当時は「1点ニ」が主流でした)で、その楽器で演奏できるように作曲されたため、音域もその楽器に合わせてあります。

では、他の2曲のフルート協奏曲の場合はどうでしょうか?

モーツァルトが活躍した古典派の時代のフルートは、キーが1つのみで木製のいわゆるフラウト・トラヴェルソが使われていました。その前のバロック時代のトラヴェルソと見た目は同じですが、バロック時代よりもフルートには高い音を演奏することが求められたため、徐々に内径が細くなり高音が出しやすくなってきました。

最高音の推移を見てみると、ハイドンはすでに1761年頃には「3点ト」を使っていますが、モーツァルトの作品では、ハイドンより10年ほど遅い1771〜72年のあたりでこの音が使われ始めます。そして、それより1音高い「3点イ」が初めて使われたのは、1786年に作曲された≪ピアノ協奏曲第25番≫です。

1772年より後に作曲された≪フルート協奏曲 第1番 ト長調 K.313≫の最高音は「3点ト」です。では、≪フルート協奏曲 第2番 ニ長調 K.314≫はどうでしょうか?

この曲の場合、オーボエ協奏曲をモーツァルト自身がフルートの音域に合わせて1音上に移調して編曲しました。フルートよりも音域の狭かったオーボエに合わせたことから、第1番よりも音域は狭く、最高音は「3点ホ」です。

この事からカデンツァを作曲する場合、最低音は「1点ニ」、そして最高音は「3点ト」にとどめる方が良いでしょう。

長さについて

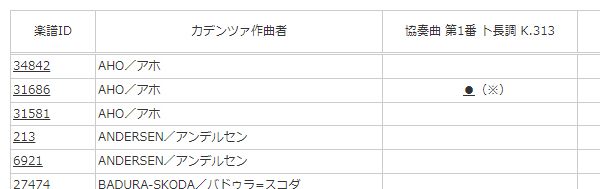

モーツァルトのカデンツァを作るなら、まずはモーツァルト自作のカデンツァを参考にしたらよいのでは、と思われる読者も多いかもしれません。

残念ながら、フルート協奏曲には自作のカデンツァは残っていません。しかし、ピアノ協奏曲には36楽章分ほど(ただし一つの楽章に複数の異なるカデンツァが作られているものもある)自作のカデンツァが残されています。それらのカデンツァの小節数と、その楽章の本体の小節数を比較すると、第1楽章と第3楽章では、カデンツァの比率はおよそ10%、そして緩徐楽章の第2楽章ではおよそ15%という数字が出てきます。

例えば、この数字をフルート協奏曲に当てはめると、カデンツァの目安の小節数が下記のように算出されます。

≪フルート協奏曲 第1番 ト長調 K.313≫

第1楽章:219小節 ⇒ カデンツァ:22小節

第2楽章:56小節 ⇒ カデンツァ:8小節

≪フルート協奏曲 第2番 ニ長調 K.314≫

第1楽章:188小節 ⇒ カデンツァ:19小節

第2楽章:91小節 ⇒ カデンツァ:13小節

第3楽章:285小節 ⇒ カデンツァ:29小節

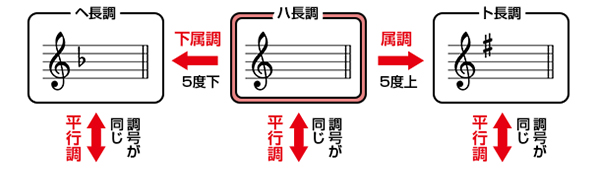

転調の範囲

モーツァルトの自作のカデンツァを分析すると、主調から離れたいわゆる「遠隔調」への転調はしていません。

バドゥーラ=スコダも下記のように言っています。

「モーツァルトは主調から遠く逸れることがなく、本気で別の調に転調し、その調を新しい基盤として音楽を展開させることは決してありませんでした。」

3つの部分による構成

モーツァルトの自作のカデンツァは、バドゥーラ=スコダによると冒頭部、中間部、終結部の3つの部分に分けることができます。

冒頭部は、「主調の第1主題を使った冒頭」と、導入的な走句や音型のあとに主題が引用される「ヴィルトゥオーゾ的な冒頭」の2種類に分けられます。そして、往々にして属七の和音のフェルマータで止まり休符が置かれます。

中間部は、カンタービレな主題(しばしば第2主題)が導入され、その主題が変奏されたのち、他の楽句や走句などを用いて、転調しながら展開し、最後は属七の和音のフェルマータで休符が置かれます。

終結部は、直前のフェルマータの音から主音に向かって駆け上がる走句の後、小休止して最後のトリルでオーケストラに繋げます。長さは2〜3小節程度です。

減7の和音

4つの調に属している減7の和音

拡大する

モーツァルトの自作のカデンツァを見ていくと、ほとんどの曲に1度だけ減7の和音が使われています。減7の和音は、その不協和な響きから劇的な表現が生まれるのと同時に、この和音が4つの調に属するので、前後の調を変えるときにも便利なのです。

上記の他に、半音階進行や倚音、そして休符を効果的に使っているのは、これまで見てきたモーツァルトの音楽の特徴ですが、当然のことながらカデンツァにもしばしば表れています。

そして、モーツァルトの後の時代になって現れる、全音音階、半音音階や5音階、もちろん12音技法などを使わないのは基本です。

モーツァルトの音楽の基本は、あくまでも長音階、短音階と分散和音なのです。

また、リズムについては、導入部や最後のトリルの前などに装飾音符のように音階がある場合を除けば、5連符や7連符などの基本のリズムに属さないリズムは使われていませんし、拍子についても基本的には拍子がカデンツァのなかで変わることはありません。

では、実際にカデンツァを作ってみましょう!

ただし、作曲初挑戦の方のために「初級編」と、和声の知識が少しある方のために「中級編」の2つのレシピを用意しました。

カデンツァを作るための2つのレシピ 「初級編」

情報があふれている21世紀。冷凍食品やレトルト食品で、レストラン顔負けのおいしい料理が手軽に食べられるように、カデンツァも一からすべて作る必要はありません。

-

音楽を演奏したり作曲したりする場合、まずは模倣から始まります。ですから、まずはフルート協奏曲に限らず、モーツァルトの協奏曲のカデンツァを片っ端から聞いてみましょう。

- 耳コピしたり、録音から譜面に書き起こしたり、楽譜を手に入れたりして、フルート協奏曲やオーボエ協奏曲のカデンツァを吹いてみましょう。

<モーツァルトのフルート協奏曲の既存のカデンツァについて>

古くは、≪8つのサロン・エチュード≫で有名なJ.ドンジョン、練習曲や≪バラードと空気の精の踊り op.5≫などで有名なJ.アンデルセン、そしてタファネル=ゴーベールや≪ソナタ「アパッショナータ」嬰ヘ短調≫で有名なカーク=エラートなど、フルートの名手や著名な作曲家によるカデンツァが残されています。

最近では、現代の名手であるE.パユやH.ヴィーゼ、そしてトラヴェルソ奏者のR.ブラウンやK.ヒュンテラーのカデンツァ、すでに何度か登場しているピアニストのバドゥーラ=スコダのカデンツァなども出版されています。

これらの中には、モーツァルトのスタイルとはお構いなしに自分の作曲のスタイルで書かれたものから、モーツァルトのオペラなどの、どこかで聞いたことのある有名なパッセージを引用しながら、おしゃれに展開されているものまで、さまざまなカデンツァがあります。

-

既存のカデンツァを冒頭部、中間部、終結部に分けてみましょう。ヘンレ版とブライトコプフ版のカデンツァは、すでにいくつかの組み合わせが自分でできるようになっています。

- 4分けた部分を、和声のつながりに気を付けながら、別のカデンツァと組み替えてみましょう。これだけで、すでに一つのカデンツァの出来上がりです。

- さらに、既存のカデンツァを自分で装飾したり、変奏したりして改作してみましょう。

<変奏、装飾法を学ぶ>

バロック時代から古典派の教則本などで変奏、装飾法を学ぶことが有効でしょう。なぜなら、モーツァルトの父親レオポルト(1719〜1787)とJ.S.バッハの次男C.P.E.バッハ(1714〜1788)はほぼ同世代で、ともに1750年代はじめに教則本を出版、同じ時期に、クヴァンツも『フルート奏法』を出版していて、そこには変奏や装飾法について書かれています。古典派の代表的な作曲家の一人であるモーツァルトですが、古典派の作曲家たちもJ.S.バッハのバロック時代、その後の前古典派の音楽の歴史を受け継いでいて、それは変奏や装飾法にも活かされているのです。実際モーツァルトの数少ない自作の曲の変奏例をみても、基本にあるのはバロック時代の変奏法です。変奏や装飾の仕方について、私たちフルート奏者にとって参考にしやすい著作には、前述の

クヴァンツの『フルート奏法』のほか、

H.P.シュミッツ著『バロック音楽の装飾法;譜例による器楽および声楽の演奏習慣』、

H.M.リンデ著『古い音楽における装飾の手引き』などがあります。なかでもお薦めなのは、

M.ウイーズ著『ルネサンス・バロック音楽 装飾法のレッスン』です。これは、ワークシートの形式でとてもわかりやすい構成になっています。

バロック建築の絢爛豪華な装飾(ツヴィーファルテン修道院)

ただし、バロック時代の装飾や変奏は、バロック建築のように、よく言えば絢爛豪華ですが、複雑なポリフォニーから、わかりやすくシンプルなホモフォニーへと移行した古典派の時代の人々にとっては、おそらく過剰な装飾だと感じられたに違いありません。私たちが目指すのは、あくまで古典派のモーツァルトのスタイルですから、このことに注意して、あまり過剰な装飾、変奏をしないように心がけましょう。

フルートの教則本ではありませんが、モーツァルトが生きていた1789年に書かれた、D.G.テュルク著『クラヴィーア教本』もあります。ちなみにこの教則本には、カデンツァの構成の仕方についての規則が定められています。

- スマートフォンやレコーダーの録音機能などを活用し、自身の変奏や装飾されたカデンツァの演奏を録音してみましょう。

<ちょっとしたアドバイス その1>

モーツァルトの自作のピアノ協奏曲のカデンツァを3つの部分に分けて、移調するなどしてフルート用に使ってみてください。

ピアノの場合、右手と左手のパートがあるため、ホモフォニック(右手が旋律で左手が和音を刻む伴奏を担当する)に書かれていたり、右手と左手が絡み合う多声部の音楽が展開されたりしています。また、分散和音の連続など、明らかにピアニスティックな音型もあります。しかし、特にホモフォニックに書かれている曲の中には、主に右手パートの旋律を、管楽器や弦楽器で演奏してもおかしくないものもあります。ピアノの詩人ショパンは、歌手が歌うように旋律を演奏するよう指導していたようです。鍵盤楽器も、指先を使って歌うのが理想なのです。そして、歌詞のない管楽器も歌うように演奏します。

すでに、H.ヴィーゼやL.ガリソンらの編曲例があります。さらに、このように編曲する過程で、モーツァルトのカデンツァを学ぶこともできます。そもそも、モーツァルト自身が自作のパッセージを使いまわしているのです。

カデンツァを作るための2つのレシピ 「中級編(和声の知識が少しある方)」

続いて中級編のレシピをご紹介いたします。

-

まずは、フルート協奏曲の主題や動機、特徴的な走句を抜き出してみましょう。オーケストラのパートからも抜き出します。1曲の中に多くの楽想があることが、モーツァルトの音楽の特徴だったことを思い出しましょう。

例として≪フルート協奏曲 第1番 ト長調 K.313≫の第1楽章について抜き出してみました。

- 抜き出した中から、気に入った素材を使います。しかし、あまりたくさんは使わないようにします。

- モーツァルトの他の作品からも、走句で使えそうな16分音符のパッセージや彼が良く使った音型などを抜き出してみましょう。

よく使われた音型の例(例1〜例5)

拡大する

-

- 「3つの部分の構成」で見てきたことを参考に、一つずつ作ってみましょう。最初から一度に全部を作ろうとしないことが、コツです。

- 1度作っては改作、そしてまた作り直して、という作業を繰り返しましょう。

- 転調は、同主調への転調かドッペルドミナントを使うといいでしょう。

- 下属音の半音上の音(属調への転調)、7度音の半音下の音(下属調への転調)を使うと転調しやすいでしょう。

- 突然、次に転調したい調の音を使うのも効果的です。

- 主調に戻るときは、半音階進行や減7の和音を有効に使いましょう。減7の和音は4つの調に属しているので主調に戻るときに便利です。

- 同じ主題を2度続けて使う場合は装飾や変奏してみましょう。

- フェルマータの後の休符は必須。モーツァルト自身のカデンツァでは、平均すると2〜3回使われています。休符の有効な使用こそモーツァルトの音楽の特徴なのです。

<ちょっとしたアドバイス その2>

主題の音型をそのまま使うのではなく、「反行」などの技法を取り入れると面白い効果があるかもしれません。

注意点を一つ挙げましょう。

転調をしすぎないことは前述の通りですが、凝ってくると得てして技術的に難しく、そして長くなりすぎてしまいがちです。自分で演奏が可能か、いつも確認しましょう。

「策士策に溺れる」ことのないように。

最後に

最後に、D.G.テュルクのカデンツァの規則の最後の第10則で締めくくりたいと思います。特に筆者が下線を引いた部分については、カデンツァを演奏する時だけではなく、すべての楽曲を演奏する時に、演奏者が常に心掛けなくてはならないことでしょう。

第10則

「・・・ひょっとしたら非常な苦労のすえに暗記したカデンツとか、前もって楽譜に記していたかもしれないカデンツでも、奏者は、それがまるで、全く偶然に、意識的な選択なしにふと流れ出した楽想なり、今思いついたばかりの楽想ででもあるかのように弾かなければならない・・・」

モーツァルトのフルート協奏曲のカデンツァについて、さらに調べたい場合は、ベーレンライター版のR.ブラウンの解説があります(ただし、ドイツ語と英語)。

モーツァルトの研究は日々進んでいますから、今流行りのAIがカデンツァを作曲してくれる日もそう遠くないかもしれません。しかし、もしそうなっても、演奏する人が自分自身でモーツァルトの特徴について考え、それを拠り所にしてカデンツァを作ることが、より素敵なモーツァルトの演奏に繋がるのです。

第6回最終回は、編曲作品についてお話します。

≪主な参考文献≫

・“Fresh Ideas for Mozart Cadenzas”,W.Kujala, Flute Talk (December 1995)

・“The Classical Woodwind Cadenza”,David Lasocki & Betty Bang Mather, McGinnis & Marx Music Pub.(1978)

・W.A.モーツァルトのフルート協奏曲のカデンツァ作曲法に関する一考察〜モーツァルト自作のカデンツァから読み取る〜、岡東由恵著、2009年埼玉大学大学院教育学研究科修士論文

・モーツァルトのウィーン時代におけるフルート使用法、北川森央著、東京芸術大学博士論文、博音124号

・新版 モーツァルト 演奏法と解釈、エファ&パウル・パドゥーラ=スコダ著、今井顕監訳、堀朋平、西田紘子訳、音楽之友社

・テュルク クラヴィーア教本、D.G.テュルク著、東川清一訳、春秋社

竹澤 栄祐

東京芸術大学音楽学部器楽科フルート専攻を経て、同大学院修士課程修了。さらに博士後期課程に進み、「J.S.バッハの作品におけるフルートの用法と真純問題をめぐって」についての研究と演奏で管楽器専攻としては日本で初めて博士号を授与される。

過去9回、銀座・王子ホールにてリサイタルを開催。

アジア・フルート連盟東京の会報では、創刊号から10年以上「J.S.バッハのフルート」を連載中。ソウル大学や上海音楽学院などで講演を行っている。

これまでにフルートを北嶋則宏、播博、細川順三、金昌国、P.マイゼン、室内楽を山本正治、中川良平、故岡山潔、音楽学を角倉一朗の各氏に師事。

現在、アジア・フルート連盟東京常任理事、東京芸術大学非常勤講師、埼玉大学教育学部芸術講座音楽分野教授。