�t���[�g�t�҂̒|�V�h�S����Ɏ��M���Ă��������܂����B

�����̋L����2019�N�Ɏ��M���Ă������������̂ł��B

��4��

�u���[�c�@���g�炵���v���ĉ��H �`�t���[�g��i���Ɂ`����2

�O��ɑ����āA���[�c�@���g�̃t���[�g��i���ɂ��Ȃ���A�u���[�c�@���g�炵���v��T���Ă݂܂��傤�B�������A�����Ŏ��グ�Ă�������́A���̍�ȉƂ̍�i�ɂ����Ă͂܂邩������܂���B�������A�����̓��������ׂč��킹�đS�̂𑨂����Ƃ��ɁA���[�c�@���g�Ǝ��̂܂��Ɂu���[�c�@���g�炵���v�������яオ���Ă���̂ł��B

�V���R�y�[�V�����A�����K�i�s�A��7�̘a����߉��̎g�p�@

�M���V����̎��_(syncope)���ꌹ�Ƃ����y�V���R�y�[�V�����z�B

�o���b�N����̉��y�C���@�ł́uPassus duriusculus�i�p�b�X�X �f�����E�X�N���X�j�v�ƌĂ�A�u���̕��݁v��\�����y�����K�i�s�z�B

�ÓT�h�܂ł̉��y�ł͍ł��s���s���a���Ƃ���āA�������\��������Ƃ��ɗp����ꂽ�̂Ɠ����ɁA���̘a����4��ނ̒��ɑ����邱�Ƃ��ł��邽�߁A�O��Љ����t���[�g���t�� ��2�� �j���� K.314��̑�1�y�͂̍Č�����5���ߖڂ̂悤�ɁA�]�����ď�ʓ]��������Ƃ��ɂ��֗����y��7�̘a���z�B

���[�c�@���g�̉��y�Ƃ͐��Ă��藣���Ȃ��y�߉��z�B

������p���č�Ȃ��邱�Ƃ́A������[�c�@���g�̐ꔄ�����ł͂���܂���B�������A���[�c�@���g�Ɍ��炸�A�o�b�n��x�[�g�[���F���Ȃǂ̑��ȉƂ����́A�����̎g���������ʓI�Łu���܂��v�̂ł��B�܂��ɁA�������Ƃ����ꏊ�Ŏg���Ă��܂��B

���ɁA��t���[�g�l�d�t�� �j���� K.285��̑�3�y�͂�158���ߖځi����1�j�̂悤�ɁA���u�����甼���K��p���Ȃ��炳��C�Ȃ��]�����A���̊Ԃɂ��咲�ֈڍs�����Ȗ@�́A���[�c�@���g�̐^�����Ƃ�������ł��傤�B

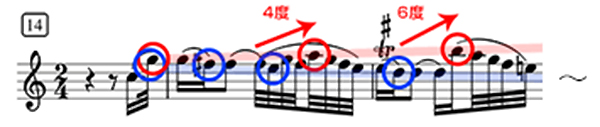

�܂��A��t���[�g���t�� ��1�� �g���� K.313��̑�2�y�͂�25���ߖځi����2�j��A��t���[�g���t�� ��2�� �j���� K.314��̑�2�y�͂�36���ߖځi����3�j�̂悤�ɁA�V���R�y�[�V�����Ɣ����K�i�s��g�ݍ��킹�āA����Ɍ��ʂ��グ��p�^�[��������܂��B

���̂ق��ɂ��A��t���[�g���t�� ��2�� �j���� K.314��̑�1�y�͂�113���ߖڂ̖`���i����4�j�ŁA��ۓI�ɋ�����7�̘a���̌�A�܂�ł��ߑ��������̂悤�ȉ��s�̔����K�i�s�������Ƃ����悤�ɁA��7�̘a���Ɣ����K�i�s��A�����Ďg���Ă����ʂ�����܂��B

�����K�i�s�ɂ��ẮA��ȏ㍢�������Ɏg���퓅��i�ł��������悤�ł��B���Ƃ��A��t���[�g���t�� ��2�� �j���� K.314��̑�1�y�͂̍Č�����147���ߖځi����5�j��173���ߖڂł́A�{���ł�����������Ə�̉���܂ōs�������Ƃ��낪�A�����̊y��i���̏ꍇ�͌��Ȃ̃I�[�{�G�j�̉���̓s���ŏ�̉��܂ōs���Ȃ��ꍇ�ɁA�����K�i�s�����ʓI�Ɏg���āA���܂��s���`��蔲���邾���łȂ��A�܂�Łu�Ђ�]���ĕ��ƈׂ��v���@���A�{�������������ł��낤�p�����f�G�ɂ��Ă��܂��A�Ƃ����}�W�b�N���I���܂��B

�����ȉ̌��A6�̎w����1�̃L�[�����Ă���ÓT�h����Ɏg��ꂽ�t���[�g�B

��a�����̑�\�Ƃ�������߉��́A�����ɒu����Ď��̉���2�x�ォ���i�s���邱�Ƃɂ���Ęa�����ɉ������鉹�̂��Ƃł��B���m���y�̗��j�́A�o���b�N���ォ��ߑ�Ɏ���܂ŁA���̕s���a�����狦�a���։������鎞�Ɋ�������Ɠ��̔�������Nj����Ă������j�Ƃ������܂��B

���[�c�@���g�́�t���[�g���t�� ��2�� �j���� K.314��̑�2�y�͂́A11���߂���18���߁i����6�j�̃t���[�g�E�p�[�g�����Ă݂܂��傤�B16���ߖڂ̃t���[�g�́u�������v�́A�u�t�@�E���E�h�v�̘a���ɑ��Ĕ�a�����ŋ����ɂ���A���̉��͎��́u�h�v�̉��ɉ������Ă��܂�����A�T�^�I�Ș߉��Ƃ����܂��B�ł́A����2���ߑO��14���ߖڂ́u����ais�v�̏ꍇ�͂ǂ��ł��傤���H���̉���2�x�㏸���u�V�����v�ɉ������āA�߉��Ƃ݂Ȃ����Ƃ��ł��܂����A���t�̌��y���1���ڂ�8���x���ʼn�������܂���B���͂����Ń��[�c�@���g�́A������Ɏ��ۂɂ͖��Ă��Ȃ����t�́u�\�E���v��z�������悤�Ƃ��Ă���̂ł��B�����悤�ɁA12���ߖڂ�13���ߖڂɂ�1���ڂ�����܂���B�����̋x���ɂ���āA������͂܂�œˑR�͂������O���ꂽ���̂悤�ɁA�v�킸�n�b�Ƃ������邱�ƂɂȂ�A���t��1���ڂ��炠�������������ʓI�ɁA�s���a�����狦�a���ֈڂ�ς��������������邱�Ƃ��ł���̂ł��B������������Ȃ������������Ƃ́A���������Ă������藧���Ă��鉹�y�ɂƂ��Ă͂ƂĂ������[�����Ƃł��B�����悤�ȗ�́A��A���_���e �n���� K.315���28���ߖځi����7�j�ɂ�����܂��B

�x���̌���

��b�̑������[�c�@���g�B�u���y�̍ō��̌��ʂ́A����鉹�̊ԂɌ���閳���̏�Ԃɂ���v�Ɩ{���Ɍ��������ǂ����́A�c�O�Ȃ���m���܂���ł������A�ނ̉��y�ɂ͏�q�̗�����Ă��A���̌��t���������Ă��܂��B���̂ق��ɂ��A�u���炩�v��u�������v�ȂǂƂ������t���^����Ɏv�������ԃ��[�c�@���g�̍�i�Ƃ͎v���Ȃ��A�v�킸���������Ȃ�悤�ȕs���a�����炯�Ŏn�܂�ጷ�y�l�d�t�� ��19�� �n���� K.465�u�s���a���v��̑�4�y�͂ɂ́A�n�b�Ƃ�������x�����p�����܂��B���̋x���́A���y�C���@�ł́uSuspiratio�i�X�X�s���c�B�I�j�v�ƌĂ�A�x�~�ɂ���Đ��������f����邱�Ƃɂ���āA�b���Ă��鎞�́u�I�v��u�H�v�̂悤�ȁA�����A���ߑ��A�˘f���Ȃǂ�\���ꍇ�ɗp�����܂����B��t���[�g�l�d�t�� �j���� K.285��̑�2�y�͂̍Ō�i����8�j�ɁA���̊y�͂��I���̂����߂炤���̂悤�ȁA2�̋x�����u���ꂽ��ɁA�z�Ƃ�����3�y�͂ɓ˓������ʂ�A��t���[�g�l�d�t�� �C���� K.298��̑�3�y�͂ɂ��A�����������x���̌��ʂ������ɕ\��Ă��܂��B

��a���̕��U�a���Ŏn�܂�

���݂̃n�[�v���A���ƃy�_���̐������Ȃ��ÓT�h����̃n�[�v�B

��t���[�g�ƃn�[�v�̂��߂̋��t�� �n���� K.299��i

����9�j�̑�1�y�͂̎���A��A�C�l�E�N���C�l�E�i�n�g���W�[�N �g���� K.525��̖`���Ȃǂɑ�\�����悤�ɁA�Ȃ̖`�����Ȃ̎�a���̕��U�a���Ŏn�܂邱�Ƃ������̂��傫�ȓ����̈�ł��B����́A���[�c�@���g�Ɍ��炸�A�u�c�v�̘a�����d������z���t�H�j�[�̎���̉��y�ł́A���O�ɂ킩��₷�����邽�߁A�`���ŋȂ̒��𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��K�v���������߂ł��B��t���[�g���t�� ��2�� �j���� K.314��̑�2�y�̖͂`���i

����10�j�̃I�[�P�X�g���ƁA�t���[�g�E�\���̖`�����g�����̎�a���i�\�E�V�E���j��4�������Ŗ苿�����Ďn�܂�܂��B

�ŒቹC�܂ʼn��t�ł���ÓT�h����̃t���[�g�B�t���[�g�ƃn�[�v�̂��߂̋��t�� �n���� K.299��ŏ��߂čŒቹ��C���o�Ă���B

16�������ŏ�s���s���銈�������Ƃ����p�b�Z�[�W

���[�c�@���g�̑傫�ȓ����̈�ɁA�����y�͂�16�������̉��K�╪�U�a��������i���p�b�Z�[�W�j������܂��B���̑��厩�̂����[�c�@���g�̉��y�ɐ��i�͂�^���A���������Ƃ����Ē����҂��䂫���܂��B���Ƃ��A�O����o�ꂵ����s�A�m�E�\�i�^ �n���� K.545��̑�1�y�͂ł́A�Z��4���߂̃e�[�}�������A�Ԕ�����ꂸ16�������̑f�����X�P�[���̃p�b�Z�[�W�������܂��i����11�j�B�����悤�ɁA��t���[�g���t�� ��1�� �g���� K.313��̑�1�y�͂ł��A�t���[�g���Z���e�[�}�����t�����16�������̃p�b�Z�[�W�A�V���Ȋy�z�̒̌�ɂ��f�����p�b�Z�[�W�A�Ƃ����悤��16�������̃p�b�Z�[�W���y�z�Ɗy�z���q�����Ƃɂ���āA�ڂ���߂��悤�ɉ��y��W�J���Ă����l���킩��܂��B

�����̊y�z�������

�x�[�g�[���F���̌����ȁ�^����̑�1�y�͂́A�u�\�\�~�\�t�@�\���v�Ƃ����u3�x��������2�x�オ��3�x������v�Ƃ����A��������̓��@��l�X�ɓW�J���邱�Ƃɂ���Ċy�͎��̂����藧���Ă��܂��B���̂悤�ɁA�x�[�g�[���F����o�b�n�Ȃǂ̍�ȉƂ��A��̎���J�삷�邱�Ƃɂ���Ĉ�̋Ȃ����グ���̂Ƃ͑ΏƓI�ɁA���[�c�@���g�̉��y�ɂ͑����̊y�z�������̂��傫�ȓ����ł��B���̂��Ƃ́A��t���[�g���t�� ��1�� �g���� K.313��̑�1�y�͂����Ă����炩�ł��傤�B�y�z�������玟�ւƈ��o��A���[�c�@���g�́u�V�ˁv���\��Ă���Ƃ�������ł��傤�B

�ӕ\��˂����j�]��

�L���ȁ�A�C�l�E�N���C�l�E�i�n�g���W�[�N �g���� K.525��̑�P�y�͂ł́A�Z���W�J���̍Ō�Ɉӕ\��˂����̂悤�Ƀ��j�]�����t����A���̌㔼���K�i�s���Ă��肰�Ȃ��Č����ɖ߂�܂��B�����悤�ɁA��t���[�g�l�d�t�� �j���� K.285��̑�1�y�͂�98���ߖځi����12�j�ł́A�W�J���̍Ō�ɔ����K�i�s���Ĉӕ\��˂��悤��3�̌��y��ɂ�郆�j�]��������A���̌�Ƀt���[�g���������Ƃ������p���Č����ɖ߂�܂��B

����̌��ʓI�Ȏg�p

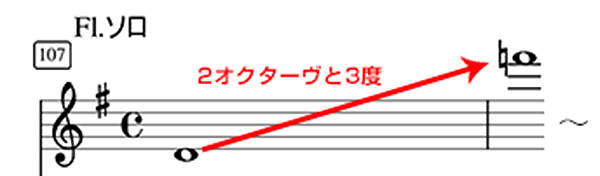

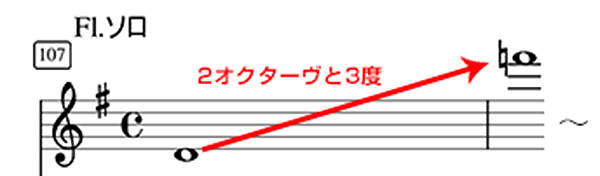

�i����13�j 2�I�N�^�[����3�x�ɂ���ԏ㉺�́u����v

�g�傷��

���ɂ�2�I�N�^�[���ɂ���Ԓ��������́u����v

��t���[�g���t�� ��1�� �g���� K.313��̑�P�y�͂�107���ߖڂ���109���ߖځi

����13�j�i�������Ƃ�118���ߖڂ���120���ߖڂł��j�ł́A�ő�2�I�N�^�[����3�x�ɂ���ԏ㉺�́u����v�ŋْ���S�����ʼn��o������ɁA��7�̘a�����������āA���̉����������邱�Ƃɂ���Ċɘa�����o�A�����1�I�N�^�[����7�x�̒�������Ă��܂��B���̂悤�ɁA���������̉��̒�����g���Ȃ���A�ڂ���߂��悤�ɋْ����Ɗɘa�����o���Ă��܂��B

�����悤�Ȓ���́A��t���[�g�l�d�t�� �j���� K.285��̑�3�y�͂́A109���ߖڂ���132���ߖځi

����14�j�ɂ��݂��܂��B

6�x��7�x��8�x�i�I�N�^�[���j�̒���

��t���[�g���t�� ��1�� �g���� K.313��̑�2�y�͂�17���߂�1���ڂ�6�x�����̒���A18���ߖڂ�1���ڂł�7�x�����̒���A������19���ߖڂ�1���ڂł�8�x�������I�N�^�[���̒���i����15�j�Ƃ����悤�ɁA����̕����L���邱�Ƃɂ���āA�ْ����𑝂��Ē��O�������郂�[�c�@���g�����ӂ̎�@�́A��3�y�͂�107���ߖڂ���110���ߖڂ̊ԁi����16�j�ɂ��݂��܂��B

����Ƃ͋t�ɁA��t���[�g�l�d�t�� �j���� K.285��̑�1�y�͂�70���ߖڂ̃A�E�t�^�N�g����́A8�x��7�x��6�x�ƒ���̕������܂�i����17�j���ƂŁA�ْ����o�ɂ���Ă��܂��B

�܂��A��A���_���e �n���� K.315���15���ߖڂ���18���ߖځi����18�j�̃t���[�g�E�p�[�g�ł́A�u�\�v�𒆐S�ɂ��āA6�x��8�x�̒�������݂Ȃ���㉺�ɕ�����Ă����A���ɕ��U�a���̉��`��10�x�̒���ɒB���邱�ƂŁA�Ȃْ̋����𑝂��Ă��܂��B

3��̌J��Ԃ�

���[�c�@���g�̉��y�Ɓu�R�v�Ƃ��������́A���Ă��藣���Ȃ��L�[���[�h�̂ЂƂł��傤�B�J�g���b�N�̑�i�������߂��U���c�u���N�Ő��܂�炿�A�{��y�t�Ƃ��đ�i���Ɏd�������[�c�@���g�́A�ƂĂ��h�i�ȃL���X�g���M�҂Ƃ��Ă��m���Ă��܂��B�L���X�g���ɂƂ��Ắu�R�v�́A�u�O�ʈ�́v�̏ے��ŁA�_���Ȑ������������ƂƊW���Ă��邩�͂킩��܂��A���[�c�@���g�́A�����t���[�Y��3���邱�Ƃ��ƂĂ������ł��B

���̂��Ƃ́A�������[�c�@���g�Ɍ��������Ƃł͂Ȃ��A���Ƃ��o�b�n�ɂ������悤�ȓ������݂��܂��B�����t���[�Y��2��J��Ԃ��ꍇ�A����2��ɕω��������炷���߂ɂ́A1��ڂ���������2��ڂ͎キ���ăG�R�[�ɂ���if �� p�j�A�������͂��̋t�ɂ���ip �� f�j�A�܂��͓����悤�ɌJ��Ԃ��imf �� mf�j�A�Ƃ����悤�ɕ��@�������܂����A3��J��Ԃ��ƁA�Ⴆ�Ώ��X�ɑ傫���imp �� mf �� f�j������A�܂�Łu�z�b�v�E�X�e�b�v�E�W�����v�v���邩�̂悤�ɉ��t�imf �� mp �� f�j������ȂǂƁA���@���G�[�V�����������܂��B�ł́A4��J��Ԃ��Ƃǂ��ł��傤���H��������4��������t���[�Y�����t����͕̂����̂��O���Ă��܂��܂����A��������������댯��������܂��B���̂悤�ɂ݂Ă����ƁA3��J��Ԃ��Ƃ����̂́A�u�����܂�v���ǂ��̂ł��B

�܂��A�t���[�Y��3��J��Ԃ��݂̂łȂ��A��������3��J��Ԃ����Ƃ��A���[�c�@���g�ɂ͂悭�݂��܂��B

������3����A�ǂ̂悤�ɕω������ĉ��t����̂����A���[�c�@���g�����t���鎞�̓���ł���A�܂��y�����ł�����̂ł��B

�����I�ȕϑt

�f��w�A�}�f�E�X�x��A�c������̃��[���b�p���s�ł̈�b�ł��o�ꂷ��A�ډB���ł̃`�F���o�����t�̃V�[���B�ډB�����ĉ��t�����̂́A���̎����߂ĕ������Ȃ��A���̏�ŕϑt���Ă��܂��悤�ȑ������t�ł����B���̂悤�ɁA�c�����납�瑦�����t�͔ނ̓��Z�������̂ł��B���[�c�@���g���E�B�[���ʼn��y�ƂƂ��ēƗ��������ɁA�ނ��Љ�狁�߂�ꂽ�̂��A���̑������t�ł����B���������A�^���@�ނ��Ȃ����̎���ɁA���y�͈�x����̏���ł����B�܂��ɁA���t�Ƃ͒��O�ɂƂ��āu������v�������̂ł��B�ؗ�ȑ������t���U��߂�ꂽ���̏����̉��t�ɁA���O�̋M�������͗B�ꖳ��̉��l�����߂��̂ł��B

��t���[�g���t�� ��1�� �g���� K.313��̑�3�y�͂̃e�[�}�́A�t���[�g�̓Ƒt��4��i����19�j�o�Ă��܂����A����ϑt����Ă��܂��i�I�N�^�[�������邱�Ƃ��ϑt�̈��ł��j�B���̂悤�ɁA���[�c�@���g�́A�����t���[�Y��2�x�ȏ�g���ꍇ�ɕϑt���邱�Ƃ������̂ł��B�܂��A�����Ȃ̑�2�y�͂ł́A32�������ɂ��ׂ��������i����20�j�������݂��A����������I�ȕϑt���L������Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł��܂����A���̑������ƂĂ��������̂ł��B

�R��L���Ȑ���

���[�c�@���g�Ƃ����A�u�R��L���Ȑ����v�����A�ő�̓����Ȃ̂ł́A�Ǝv������������ł��傤�B���́A��ۓI�Ȑ����́A�悭���Ă݂�Ƃ���܂ŋ����Ă��������������������ɉB����Ă��邩������܂���B

����A�F���g�ŕ��͂��Ă݂Ă��������B

����̓t���[�g��i�𒆐S�Ɏ��グ���̂ŁA�I�y��������ȁA�s�A�m���t�ȁA�̋ȂȂǁA�ق��̕����Ґ��ł݂���A����Љ����Ȃ��������������ɂ�����܂��B�����Ƃ��A�����镪��A�Ґ��Ŗ�����c�������Ǝ��̂��A���[�c�@���g�̑傫�ȓ����̂ЂƂȂ̂ł����B

�������A����̂悤�ɍ�ȉƂ̓������l���Ȃ��牉�t�A�ӏ܂��邱�ƂŁA���߂��[�܂�A���L���ȉ��t�ւƂȂ���Ǝ��͐M���Ă��܂��B

����́A�t���[�g���t�Ȃ̃J�f���c�@�ɂ��čl�������Ǝv���܂��B

�|�V �h�S

�����|�p��w���y�w����y�ȃt���[�g��U���o�āA����w�@�C�m�ے��C���B����ɔ��m����ے��ɐi�݁A�u�i.�r.�o�b�n�̍�i�ɂ�����t���[�g�̗p�@�Ɛ^�������߂����āv�ɂ��Ă̌����Ɖ��t�ŊNJy���U�Ƃ��Ă͓��{�ŏ��߂Ĕ��m�������^�����B

�ߋ�9��A����E���q�z�[���ɂă��T�C�^�����J�ÁB

�A�W�A�E�t���[�g�A�������̉��ł́A�n��������10�N�ȏ�uJ.S.�o�b�n�̃t���[�g�v��A�ڒ��B�\�E����w���C���y�w�@�Ȃǂōu�����s���Ă���B

����܂łɃt���[�g��k�����G�A�d���A�א쏇�O�A�������A�o.�}�C�[���A�����y���R�{�����A����Ǖ��A�̉��R���A���y�w���p�q��N�̊e���Ɏt���B

���݁A�A�W�A�E�t���[�g�A��������C�����A�����|�p��w���u�t�A��ʑ�w����w���|�p�u�����y���싳���B