�����w�|��w�����̐����a���搶�Ɏ��M���Ă��������܂����B

�����̋L����2021�N�Ɏ��M���Ă������������̂ł��B

���I���K�j�X�g �T�����T�[���X

�}�h���[�k����

�T�����T�[���X��17�ŃT���E��������I���K�j�X�g�Ƃ��Ċ������n�߂�ƁA���L���L�Ɠ��p�������A���̎Ⴋ�˔\�̓}�h���[�k����̎i�ՃK�X�p�[���E�f�D�Q���̖ڂɗ��܂�A�w�b�h�n���e�B���O����܂��B�}���قɒu���ė~�����v�Ƃ����T�����T�[���X�̌��t���c����Ă��܂��B�T�����T�[���X���L��Ȑ��E�ւƗU���A���̑b��z�������̂́A�p�����y�@�̐}���ق������̂�������܂���B

�܂�ŃM���V���_�a���v�킹��s��Ȃ��̋���ɂ́A�I���K�������̖����J���@�C�G���R���̖��킪�ݒu����Ă���A���̃|�X�g�͂�������A�ނ��̂ł����B1858�N1��1���Ɏ��߂��Ĉȍ~�A��20�N�ԂƂ��������ɂ킽��߂܂����A�ݐE���s�����������t�͑�ςȕ]�����ĂсA���X�g��N�����E�V���[�}���ȂǑ����̉��y�Ƃ��������ă}�h���[�k�����K��A�T�����T�[���X�̖���m�炵�߂邱�ƂƂȂ�܂��B

�T�����T�[���X�搶�I

�T�����T�[���X�͍�ȉƌ����t�ƂƂ��Ĉꐶ�𑗂�܂������A���̊Ԃɂ́A�킸��4�N�ł������E���オ����܂��B1861�N�A25�ƂȂ����T�����T�[���X�́A�j�f�����C�G�[���ÓT�@�����y�w�Z�Ƀs�A�m���t�Ƃ��ĕ��C���A15�̃K�u���G���E�t�H�[�����͂��߁A�A���h���E���T�W�F��W�F�[�k�E�W�O���������܂��B

���T�@�����y�w�Z�Ƃ����w�Z�̐��i����A���k�����ɂƂ��ăV���[�}����X�g�A���[�O�i�[�ȂǍŐV�̌|�p��i�͉��̂Ȃ����̂ł������A�T�����T�[���X�͂����̉��y���ϋɓI�Ɏ��グ�A�s�A�m�̔������\�m���e��F�ʁA�e��ȉƌŗL�̃X�^�C���̒Nj��ȂǁA���̐_���������܂����B

���ɐ��k�����̏o�����ǂ��ƁA����ɏ��҂��[�H�����y�����邱�Ƃ�����܂������A�X�ɓV�C���ǂ����ɂ͉���ɏオ��A

�����̖]�����ňꏏ�ɓV�̂߂�ȂǁA�C�����Ȉ�ʂ�����܂����B

�T�����T�[���X�́A���O�ł̊������J�n����1865�N�ɂ͑��Z�̂��߂��̊w�Z��ސE���܂����A�킸���ȋ��E���ԂƂ͂����A�����ő��������k�����Ƃ̌𗬂͂��������̂Ȃ����̂ƂȂ�A�ޓ��Ƃ��J�͂��̌���r��邱�Ƃ�����܂���ł����B

�j�f�����C�G�[���ÓT�@�����y�w�Z

�T�����T�[���X�ސE��̎ʐ^�ɂ͂Ȃ�܂����A�t�H�[���͂��߃��T�W�F��W�O�̎p���݂��܂��B

���X�g�A���[�O�i�[�Ƃ̏o��A�����č��O�f�r���[

�t�����c�E���X�g�i1811-1886�j

�T�����T�[���X�̃L�����A�͗l�X�Ȑl���Ƃ̌𗬂ɂ���Đ�J����Ă����܂����A���̒��ł����X�g�ƃ��[�O�i�[�Ƃ̏o��͊i�i�傫�ȈӖ��������܂����B�T�����T�[���X��15�A6�̍��Z�Q�[����ŁA���ɓ`���I�ȑ��݂Ƃ��ĉ��y�E�ɌN�Ղ��郊�X�g�ƑΖʂ��ʂ����A���̌�̃L�����A�ɑ傫���ւ�鑶�݂ƂȂ�܂��B

������}�h���[�k�����K�ꂽ���X�g�́A����܂ʼn��t�s�\�ƍl���Ă�������̃s�A�m�ȁw�����ɐ�������A�b�V�W�̐��t�����`�F�X�R�x�����t����T�����T�[���X�̎p�ɜ��R�Ƃ��A���X�g�����āu���E��̃I���K�j�X�g�v�ƌ��킵�߂܂����B

���̌�w�^���z�C�U�\�x�㉉�̂��߁A�p���������̃��[�O�i�[�Əo��܂��B

�ӋC��������2�l�͕p�ɂɉ�悤�ɂȂ�܂����A��������[�O�i�[�́A����̕��G�ȃX�R�A����˂��������Œe���Ă��܂��T�����T�[���X��ڂ̓�����ɂ��A���̌��Ⴂ�̔\�͂ɐ�������܂��B

���������̗ǍD�ȊW�́A����̂��˂�Ƃ������l�̍˔\��w�͂ł͍R������Ȃ��傫�ȗ͂ɂ���āA��u�ň�����邱�ƂƂȂ�܂��B

�T�����T�[���X�̓��C�}�[���̌�A���X�g�Ƌ��Ƀ~�����w���Ń��[�O�i�[�́w���C���̉����x�w�����L���[���x�������ӏ܂��܂����A���̍��̃t�����X�ƃh�C�c�̊W�͍ň��̏�ԂɎ���A�܂��Ɉ�G�����̏�Ԃɂ������̂ł��B

�t�����X�̎��@�����čċ�

�w�p���E�R�~���[���x������ł̃R�~���[���̐鐾�B�i1871�N�j

�~�����w���̏����Ɋ��������T�����T�[���X�́A���̌ハ�[�O�i�[�̔M���I�t�@���ł���t�����X�l�̎���ƈ�s�Ɍ�����A�X�C�X�E���c�F�����̃��[�O�i�[�@�ɂ܂ł��������܂����A��F��[�߂Ă����܂��ɂ��̎��A�����푈���u�����܂��B

�T�����T�[���X�͂������܃��[�O�i�[�@�𗧂�����A����Ƃ̎v���ŃX�C�X�������z���t�����X�ɖ߂�ƁA�����q���Ƃ��ď]�R���܂����A

���̐푈�ɂ���ăT�����T�[���X�́A�e�F�̉�ƃA�����E���j���[�������܂��B

��1871�N1��28���A�s�킪����I�ƂȂ����t�����X�̓p�����J�邵�A�b��x��ƂȂ�܂����A�p���s���̓{��̖g��́A�h�C�c���˂�����s��̋��J�I�������̂ޗՎ����{�Ɍ������ƂƂȂ�A�₪�Ď��������m���E�������u�p���E�R�~���[���v�ɏ�ʂ�ς��Ă����܂��B

�u�p���E�R�~���[���v�O�̕s�C���ȐÂ����̒��A2��25���A�T�����T�[���X�̓t�����X���y������ړI�Ƃ����������y����ݗ��̂��ߗL�u���̂�A�Z�U�[���E�t�����N�̒�q�A�����E�f���p���N�̃A�p�[�g�Ɍ��W���܂��B���̎��̃����o�[��10���B�������20�ォ��40��܂ł̎��E�����ŁA���̒��ɂ͎Ⴋ�^�t�@�l�������܂����B

3��17���A��4��ڂ̉�c�ł͋���̑g�D�����܂�A�r���V�[�k����A����ɃT�����T�[���X�A�^�t�@�l���͕���v�ƂȂ�܂����B

�����ĉ�c�̗����A���Ɂu�p���E�R�~���[���v���n�܂�A����̊����͈�U���f���܂��B���̑����́A���Ẵt�����X�v���̗�ɂ��ꂸ�A���{�����������J�g���b�N��������W�ł��邱�Ƃ��ł��܂���B���̎��̃T�����T�[���X�̐E�ʂ̓}�h���[�k����I���K�j�X�g�ł��B�܂�R�~���[���̓G�ƂȂ邽�߁A�אl���G�Ƃ������A�����푈�Ƃ͎������Ⴄ�댯�������Ă����̂ł��B���ɃX�p�C������O�ɒ�@�ɗ��Ă������Ƃ�����A�ꍏ�̗P�\���Ȃ�Ȃ��T�����T�[���X�͋}���Ƃ��яo���A�����h���Ɍ������ŏI��Ԃɐ��荞�ނ��Ƃ��ł��܂����B�܂��Ȃ��S���w�͕��ƂȂ�܂��̂ŁA�܂��ɊԈꔯ�̒E�o���ł����B

�T�����T�[���X�������h�����𒆁A�p���͍̏��X�ƈ����̈�r�����ǂ�A1871�N5��21���A���Ɂu���̈�T�ԁv�Ƃ���ň��̎����}���A5��28���A�u�p���E�R�~���[���v�͏I�����܂��B�i�����푈��5��10���ɏI���j

���́u���̈�T�ԁv�ł́A�R�~���[�����̕ߗ��ƂȂ��Ă����}�h���[�k����i�ՃK�X�p�[���E�f�D�Q�������Y����܂����B�T�����T�[���X�̍˔\�����o���A�}�h���[�k����ɐ������Ă��ꂽ������f�D�Q�������̕����ƁA�T�����T�[���X�͂��̑��V�ɊԂɍ����ׂ��A�R�~���[���I������ˑR�����̍Œ��ɂ���p���ɖ߂�܂��B

�����̑����́A�t�����X�����Ɍv��m��Ȃ����܂Ƒr������^���܂������A�����Ƀi�V���i���Y���Ƃ����V���Ȍ����������_�@�Ƃ��Ȃ�܂����B

1871�N11��17���A���ɍ������y����̓A���X�E�K���J�i�t�����X�̌|�p�j�����b�g�[�Ƃ����g�����������s���܂��B���̎��T�����T�[���X��36�B�܂��Ƀt�����X���y�ċ��̗����҂ƂȂ����̂ł��B

�h�C�c�l�ł��郏�[�O�i�[�͕����푈�̏������j���A�v���C�Z�����E�B���w����1���Ɂw�c��s�i�ȁx�����悵�܂������A�T�����T�[���X�́w�p�Y�s�i�ȁx�����̊��g�������ʼn��t���A�c������邽�ߗE���ɐ킢�펀�����F�l���j���[�ɕ����A�i�V���i���Y�����ە����܂����B

���Ȃ݂ɁA���̂悤�ȉ��y����͊��ɑ�Ȃ菬�Ȃ葶�݂͂��Ă��܂������A�������y����ݗ��̈Ӌ`�́A�s��ɑł��Ђ����ꂽ�t�����X�����Ƃ��Ă̌ւ�����N���A�����̍�ȉƂɌ��āA���̌�h�r���b�V�[����F���A�t�����X6�l�g�ւƂȂ��鉩��������ĂыN���������Ƃɂ���Ƃ����܂��B

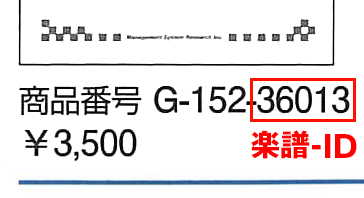

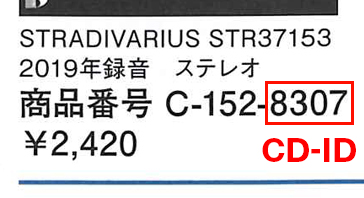

�w���}���XOp.37�x�ɂ���

�ł́A��������w���}���XOp.37�x�ɂ��Đ����v���܂��B

������1871�N7���Ƀh�C�c�̒n�o�[�f�����o�[�f���ōs���A�A�}�f�E�h�E�������Ƃ����t���[�e�B�X�g�������҂ƂȂ�܂����B

7��8���̌����́A�������̃t���[�g�ƃT�����T�[���X�̃s�A�m�ɂ���I����A������13���ɂ̓~���X���t�E�R�[�l�}���̎w���A�o�[�f�����o�[�f���nj��y�c�i�����̖��̂�Orchestre de la Conversation a Bade�j�̔��t�ɂ���čĉ�����܂����B�܂莺���y�ŁA�I�[�P�X�g���łƂ��A���ꂪ�����ł��B

�����Ώ����҂ɂ��āA1872�N4��6���A�������y����ʼn��t�����^�t�@�l���Ɛ������Ă�����������邱�Ƃ�����܂����A���̓^�t�@�l���͏����҂ł͂Ȃ��̂ł��B

���̂悤�Ɂw���}���XOp.37�x�́A�悭���t�������ɂ͓䂪������i�ł�����܂��̂ŁA�����őO�l�A�����T��ɂ��R�̐������s�������Ǝv���܂��B

�����T��ɂ��w���}���XOp.37�x�����Ɋւ���R�̐����I

�@��ȓ�����݂��Ă��邱��

���̍�i�ɂ�1871�N3��25����ȂƋL����Ă��܂��B

���̓��ɂ�����u�p���E�R�~���[���v���瓦�ꃍ���h���ɓ����シ���ɏ����ꂽ���Ƃ�������܂����A���̂悤�Ȑ�̌����Ȃ����ׂƂ������ɏ����Ƃ������Ƃ́A�}篏����グ�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����炩�̎�����������Ƃ���������܂��B

�A�Ȃ��^�t�@�l���ł͂Ȃ��������H

�T�����T�[���X�́A���U�Ƀh�����X�͂��ߊ��l���̃t���[�g�t�҂Ɗւ肪����܂������A���ł��^�t�@�l���������]�����Ă��܂����B�{���ł���^�t�@�l���������҂ł�������������܂��A�������Ƃ����l�����s�Ȃ����Ƃ������Ƃɂ͉���������肻���ł��̂ŁA���̓_�ɂ��Đ������Ă݂����Ǝv���܂��B

�u�p���E�R�~���[���v�O���ɍs�����������y�����4���c��A�ݗ������o�[�͈�U�U��U��ƂȂ�܂����A�^�t�@�l���͌̋��ł���{���h�[�ɑa�J���܂��B���̎��g�D���[���B���̃J�W�m�Ɖ��t�̌_�������ł��܂������߁A�R�~���[���I����A�^�t�@�l���ɂ͐g���������Ȃ��Ƃ������������܂����B

�����̎����z������ƁA�{���̓^�t�@�l����z�肵�Ă������A�˔��I�Ȏ���ɂ��A�}篃���������t�����Ƃ��l�����܂��B

�ł͂��̃������ł����A�p�����y�@�\�����u�t�R�V���Ɏt�����A�����b�N���Ɖq�����y���ɏ����A���O�ł������ɉ��t�������s���A�J�[���E���C�l�b�P�́w�E���f�B�[�lOp.167�x�̏����҂Ƃ��Ă��m���Ă��܂��B

�T�����T�[���X�Ƃ̏o��ɂ��Ă͂悭�킩��܂��A�B��A�����푈�O�ɋ������Ă��鎑�������܂����̂ł��Љ�܂��B

�t�����X�̉��y���Le Ménestrel�A1870�N3��17�����ɏ����ꂽ�L���ɂ́A�T�����T�[���X�ƃ��������p���̃G���[���E�z�[���Ńo�b�n�̔������t���[�g�E�\�i�^�����������т𗁂т����Ƃ��L����Ă��܂��B���̓��̍u�]��S������Ad.�W�����A���͑S�ʓI�ɍD�ӓI�ȓ��e�������Ă��܂����A���̕M�̊�������A�������̃t���[�g�͝R��I�ȕ\�����ۗ������I�ȉ��t�ł��������Ƃ��z������܂��B

�������������҂ɂȂ����w�i�ɂ́A���̓��̋����̍D��ۂ�����A���}���X�̉��t�҂Ƃ��ēK�C�ƍl�����H�̖�𗧂Ă��̂�������܂���B

������ɂ���3���ɍ�ȁA5����(��������6�����{)�ɋA���A7���ɏ����Ƃ������ߖ��X�P�W���[�����l����A�}篃������ɑŐf�����Ƃ��������ڂɕ����т܂��B

�B�Ȃ��o�[�f�����o�[�f���H

�����푈���I���A�܂�����قǓ����o���Ȃ������ɁA�Ȃ������̊Ԃ܂œG���ł������h�C�c�̒n�o�[�f�����o�[�f���ŏ������s�����̂��Ƃ����_�ɁA���͈�Ԃ̋^��������܂��B�e�����F���E����A�i�V���i���Y����グ�Ă��钣�{�l�ł���A���������y������g�������O�Ƃ��������߂��ӂ݂�Ȃ�����ł��B

�Ō�ɁA�o�[�f�����o�[�f���Ń��}���X���I����o�܂ɂ��āA���Ȃ�̐��������Ă݂����Ǝv���܂��B

�����ۗ{�n�Ƃ��Ēm����o�[�f�����o�[�f���́A���[�c�@���g�͂��ߑ����̉��y�Ƃ��K�ꑫ�Ղ��c���Ă��܂����A�T�����T�[���X�ɋ߂����̎�|���[�k�E���B�A���h�ƃN�����E�V���[�}�����܂�1863�N�ɗ��ґ����ăo�[�f�����o�[�f���ֈڏZ���܂��B

���ɂ̓T�����T�[���X�̃o�[�f�����o�[�f�������ɁA����2�l���֗^���Ă����Ǝv���Ďd�����Ȃ��̂ł��B

�t�����X�l�ł��郔�B�A���h�́A�����푈���n�܂���1870�N�ɂ̓o�[�f�����o�[�f�������胍���h���ɑ؍݂��܂����A�ꑫ�x�ꃍ���h���ɔ����T�����T�[���X�͑������B�A���h���K�ˁA��ꂽ�ғ��m�Q�[���Ȃǂɋ����A�y�����ЂƎ����߂����Ă��܂��B���̎��o�[�f�����o�[�f�������̘b�������������A�}���w���}���X�x���d�グ���Ƃ����̂��ЂƂ̉\���Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

����N������1873�N�܂Ńo�[�f�����o�[�f���ɗ��܂�܂��B�N�����͍����O�ŖZ�������t�������s���Ă��܂������A���N5������9���̊ԁA�Ƒ��ƂƂ��Ƀo�[�f�����o�[�f���ʼn߂������Ƃ��P��ł��������Ƃ���A1871�N7���̏����ɗ�������Ă����\���������ƍl���܂��B

�T�����T�[���X�́A�w���}���c�F�x�Ƃ����V���[�}���Ƃ����قǕv���x���g�Ƌ��ɑ����̌�����c�����N�������ӎ����w���}���XOp.37�x���������Ƃ���ƁA�S�ẴX�g�[���[���q����܂��B

�ȏ�A�����܂Ő����T��̐����ł����A�@���ł����ł��傤���H

�Ō��

�N�����E�V���[�}���i1819-1896�j

��y��i�ɂ�郍�}���X�́A18���I�㔼�ȍ~�����Ȃ⋦�t�Ȃ̊ɏ��y�͂ɗp�����n�߂܂����A���̌㏭���x��Đ��i�I���i�Ƃ��Ẵ��}���X�����s���܂��B���i�I���i�̑�����ɂ́A1786�N��15�̃x�[�g�[���F�����������w���}���c�F�E�J���^�[�r���x������܂����A19���I�ɓ���ƃE�F�[�o�[��V���[�x���g�A�V���[�}���v�ȓ��A�h�C�c�E���}���h�̍�ȉƂ������D��Ŏ��グ�܂��B

�����|�p�����������}���c�F���t�����X�ɂ����炳���ƁA�x��ăt�����X�̍�ȉƂ������Ǐ]���n�߂܂��B�T�����T�[���X��1866�N�ɏ��߂ă��}���X�������A���U��6��i�c���܂������A��1��ڂ����������N�O�i1862�`63�j�ɃN�����ƒm�荇���Ă��邱�Ƃ���A�ޏ��ɐG�����ꏑ���n�߂����Ƃ����@����܂��B

�t���[�g�̂��߂́w���}���XOp.37�x�͑�3��ڂɂ�����܂����A��������T�����T�[���X�̓^�t�@�l���ƂƂ��Ɋ��x���ĉ����d�˂܂��B1896�N�ɊJ�Â��ꂽ�T�����T�[���X �f�r���[50���N�����ł����グ���Ă��邱�Ƃ���A���C�ɓ���̍�i�ł��������Ƃ����������܂��B

�����f�B�[�̔��������ۗ����̍�i�́A���Ƀt���[�Y�������A���̖�肪����t���[�g�Ȃ�ł͂̓��������܂����AM.���C�[�Y�͂��̍�i�ɂ��Ĉȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B

���K�[�g�̔������A�}�g�\�����|�C���g�ɂȂ�܂����A����̂��낢�ɐg��C���A���R�ȕ\�����ł�����f���炵���ł��ˁB

�Z�p�I�ɂ͂���قǓ����i�ł͂���܂���̂ŁA�����҂���㋉�҂܂Ŏ��グ�₷���Ȃ��Ǝv���܂��B���ЃR���T�[�g��1�Ȃɉ����Ă݂Ă͔@���ł��傤���B

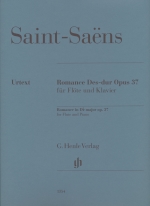

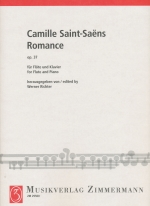

�T�����T�[���X�^���}���XOp.37

���� �a��

�����Y�p��w�ɂăt���[�g���������A�א쏇�O�e���Ɏt���B�W���l�[�����y�@�ɂă}�N�T���X�E�������[���Ɏt�����v���~�G�E�v������܂��C���B����܂œ��{�؊ǃR���N�[�����I�̑��t�����X�A�C�^���A�̃R���N�[���ɂē��܂���B�A����͐��E�e���̉��y�Ղ��w��菵�ق��A�}�X�^�[�N���X�A�������s���B2019�N�A�}�N�T���X�E�������[���Ɛ��E�����[�c�@���g �I�y�� �f���I�S�ȃ��R�[�f�B���O���s���A�t�����XSkarbo��胊���[�X����B2012�N16�N�ɂ̓C�^���A�ŊJ�Â��ꂽ�Z���F���[�m�E�K�b�c�F���[�j���ۃt���[�g�R���N�[���R�����߂�i��5��͐R���ψ����j�B

���݁A�����w�|��w�����A���{�NJy�|�p�w�����B