���iID����

�����p�K�C�h

�}�C�y�[�W

���i����

�J�[�g������

���iID����

���i����

Ch-M.Widor�@�V������=�}���[�E���B�h�[��

| ���� | �t�����X |

|---|---|

| ���e | �t�����\���E�V�������E���B�h�[�� �i�n���K���[�l�̖��� �������̋���t�I���K�j�X�g�j |

| ��e | �t�����\���[�Y�E�G���U�x�[�g�E�y�C���� �A�m�l�[��Z�̃C�^���A�l�̏o�g �����Ƃ̈ꑰ�i�����S���t�B�G�̐e�ʁj |

| ���N���� | 1844.2.21 �ꏊ �T���ʂ�19�Ԓn 1844.2.21�̖钆��2���ɐ��܂�Ă���̂ŁA��ɖ{�l��2��22���Ǝ咣 |

| ���S�N���� | 1937.3.12 �ꏊ �p�� �T���E�V�����s�X����̒n���ɖ��� |

| ��Ȋ������� | 1865�`1934 |

| �����̒��S�n | �p�� |

| ���y�j��̈ʒu | ���}���h |

| ��ȏ�̓����A�Z�@ | ���}���h�̍�ȃX�^�C���̒��Ƀo�b�n�I�Έʖ@�����B �I���K�����I�[�P�X�g���̂悤�Ɉ����u�I���K���V���t�H�j�[�v��n��o���B �t�����X�̌ÓT�I�ȑg�Ȃ̃X�^�C�����D�ށB |

| �Љ�I�ܗ^�i�M�͓��j | ||

|---|---|---|

| ���W�I���h�k�[���M�� | Chevalier | 1892 |

| Officier | 1922 | |

| Commandeur | 1929 | |

| Grand Officier | 1933 | |

| L�fordre de la Couronne�i�x���M�[�j | Grand Officier | 1935 |

| L�fordre des Christ�i�|���g�K���j | Chevalier | |

| ��ȈȊO�̉��y���� | ���� | |

|---|---|---|

| �I���K�j�X�g | �������E�T���E�t�����\���E�h�E�T�� | 1860�`1863 |

| �p���E�}�h���[�k���@�i�T��=�T�[���X�̃A�V�X�^���g�j | 1868�`1869 | |

| �T���E�V�����s�X���� | 1870�`1933.12.31 | |

| ���y�]�_�� | �y���l�[�� Aulètes�i�V�� L�fEstafette�j | 1880�`�H |

| �p�����y�@�I���K���ȋ��� �i�t�����N�̌�C�j |

1890�`1896 | |

| �p�����y�@��ȉȋ��� | 1896�`1927 | |

| �t�����X�w�m�@��� | 1910.10.29�`1937 | |

| �I�g���L | 1914.7.18�`1937 | |

| �A�����J���y�@ �i�t�H���e�[�k�u���[�j |

���y�@�@�� | 1921�`1934 |

�V������=�}���[�E���B�h�[���ʂ�iRue Charles-Marie-Widor�j�̓p��16��u�[���[�j���̐X�̋߂��A�V�����h���E���K�b�V���ʂ�iRue Chardon-Lagache�j����{�����[�ʂ�iRue Boileau�j�܂ł�60���[�g���̓��ł��B

�s�V���������}���[�E���B�h�[���ʂ�/�p���t

�c�����p�C�v�I���K������҂ŁA���e�͑c���̃p�C�v�I���K���������U�����p�����A�I���K���̉��t���f���炵���A�V������=�}���[�����܂��ƃ������̋���I���K�j�X�g�ɂȂ�B�����ăp���ŃI���K���̉��t����s���A�����ŗL���ȃI���K������҃J���@�C�G=�R���ƒm�荇���B���e�̓������ɖ߂�A����ɑ��J���@�C�G=�R���̐V�����I���K����ݒu���鎖��i������B�������͋����I�y�����𒆐S�Ƃ��ĉ��t�Ƃ����̋�������������ȂǕ����I�ȓs�s�������B�V������=�}���[�͒�̃|�[�����X�w�Ƃ͗D�G�A���e����ƃM���V����ɐ��ʂ��A�A�}�`���A�ł͂��邪��ƂƂ��Ă̈�ʂ������Ă����B�����ĕ��e����I���K���̎�قǂ����A16�ŃT���E�t�����\���E�h�E�T������̃I���K�j�X�g�ƂȂ�A�V�݂��ꂽ�J���@�C�G=�R���̃I���K����e�����ƂɂȂ�B���鎞��������K�ꂽ�J���@�C�G=�R���e���H���ɏ��҂��A���̎��V������=�}���[�̓u�����b�Z�����y�@�Ŋw�Ԏ������߂���B�����ăt�����\��=�W���Z�t�E�t�F�e�B�X�ɍ�Ȃ��A�t�F�e�B�X�̒�q�ł���I���K���̖���i���Ƀy�_���ł̑������ɒ�]������j�W���b�N=�j�R���E�������X�ɃI���K�����t�����鎖�ɂȂ�B�t�F�e�B�X�́A�x���M�[�l�����p�����y�@�Ŋw�сA�p�����y�@�őΈʖ@�A�t�[�K�̋����߁A�p���Ń������[�E���W�J���iRevue musical���Revue et gazette musical de Paris�j�Ƃ������y�T�������o�ł��Ă����B��Ƀx���M�[�ɋA���A�u�����b�Z���������y�@�̏���@���ƂȂ�B���y�]�_�Ƃł�����A���y�j�Ƃł��������B�ނ̓p�K�j�[�j�Ɛe�����A�p�K�j�[�j�̃p���ł̃R���T�[�g�ɐs�͂��Ă���A���̎���̃p�K�j�[�j�Ɋւ���L�q�ŁA���e�I�ɐM���̂�����l�X�ȋL�q���c���Ă���B�����ăp�K�j�[�j�̃��B���g�D�I�[�]�ɖ�����ꂽ�l�ł��������B�������X�̓t�F�e�B�X�̒�q�ł���A�������������B���g�D�I�[�]�̐��E�ς̓t�F�e�B�X�����q�̃������X�A���B�h�[���ւƓ`������鎖�ɂȂ�B

�s�J���@�C�G=�R���t

���j�ɖ����c�����E�ō��̃I���K������҂ŁA50�N�ԂŃt�����X������150�̃I���K����������B����ɃX�y�C���A�C�M���X�A�I�����_�A���V�A�ł��I���K�������召���킹��Ƃ��̐���600�ɋy�ԁB

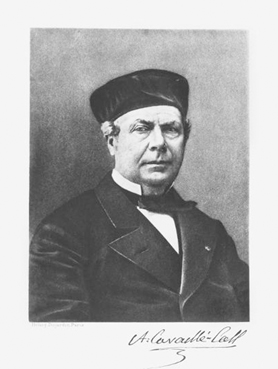

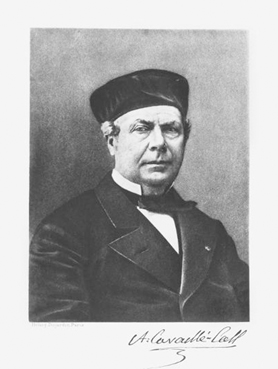

�A���X�e�B�h�E�J���@�C�G=�R���iAristide Cavaillé-Coll 1811�`1899�j�̓g�D�[���[�Y�̃I���K������҂̉Ƃɐ��܂�A���b�V�[�j�ƒm�荇�����ƂŃp���ֈڂ�I���K��������n�߂�B�e����ɂ͌Â�����I���K���͂������̂����V�������Ă�������ł�����A�C���A�������s���鎞��ɂȂ��Ă����B�t�F�e�B�X�ɂ��Ɠ����p���̋���̃I���K���̏͋ɂ߂Ĉ����A�p�����y�@�̃I���K���ȂɊւ��Ă͒ɗ�Ȕᔻ�����Ă���B�p���ɐV��I���K���̂���I�ڂ��ł���悤�ȑ傫�ȃA�g���G�����A����ɐݒu���ꂽ�I���K�����܂߁A�V��I���K���̂���I�ڂ̓��B�h�[�����e�����Ƃ��قƂ�ǂ������B�ނ��������I���K���œ��ɗL���Ȃ��̂́A�}�h���[�k���@�i1846�N�j�A�T���g�E�N���`���h�����i1859�N�j�A�T���E�V�����s�X����i1862�N�j�A�m�[�g���_���吹���i1863-1868�N�j�A�V���~�i�[�h��ŏ������g���J�f���{�a�i�t�����X���̃R���T�[�g�I���K���Œ�����j�ȂǁB�G�l�X�R��ŏЉ���A�������t���Ă����p�����y�@�̑��Ɛ��I�P�̒�����t����ɂȂ��Ă���Salle Gaveau�̃I���K�����ŏ��̓J���@�C�G=�R����i1900�N�j�̂��̂��ݒu����Ă�����1957�N�Ɉڐ݁A�ȗ����̏o�Ȃ��n���{�e�̃t�F�C�N�I���K�����ǂɒ���t���Ă���B�p���s�����ό����A������Ƌ���ł������Ă݂悤���ȁc�Ƒ傫�ȋ���ɓ�������ɕK���J���@�C�G=�R���̃p�C�v�I���K��������B

2019�N4��15���A�m�[�g���_���吹���͉��ɕ�܂ꂽ�B�p����10�N�߂��������Ƃ��Ă͑S���M�����������������B�m�[�g���_���ɂ̓��C���̑�I���K���Ɛ��̑��̔��t�p�̏��I���K����2���ݒu����Ă���B�L���ȃX�e���h�O���X�u�o�����v��w�i�ɂ��т�����I���K�����R���͂��Ȃ��������̂́A���Ί����ő傫�ȃ_���[�W�����B���X��1733�N����ݒu����Ă������̂���1868�N�ɃJ���@�C�G=�R�����Č��A�����̂��̃I���K���̂���I�ځi�y��̐��\�m�F�R���j�̓��B�h�[�����s���Ă���B�����3��6���̃I�[�v�j���O�E���T�C�^���ł́A�������o�b�n���A�T��=�T�[���X�A�t�����N�A�M���}��������̋Ȃ��A�Ō�Ƀ��B�h�[�����������t�ł��߂��������B���̎����B�h�[���͂܂��������̋���̃I���K�j�X�g�ł���B

�m�[�g���_���̃p�C�v�I���K���̏C���́A���S�������ăp�C�v1�{���C�����邱�Ƃ���n�߂����A���̐��͖�8000�{�ɂ̂ڂ�I�I2024�N12��7���A���S�C������m�[�g���_���吹���̍ĊJ�ɍ��킹�āA�T��=�T�[���X�̌����ȑ�3�ԁu�I���K���t���v�ł��̃I���K���͍��炩�ɕ����̋������̂��グ���B�J���@�C�G=�R����������p�C�v�I���K���͉��ʂƉ��̎������Ԃ�����܂ł̊y��ɔ�ׂđ啝�ɃA�b�v���A��ȉƒB���I�[�P�X�g���ȂɃp�C�v�I���K������荞�ނ悤�ɂȂ�B

�s�m�[�g���_���吹���̃I���K���ƃo�����t

�J���@�C�G=�R���́A�I���K���̓V�ˏ��N���B�h�[���������p���̋���I���K�j�X�g�̒��S�I���݂ɂȂ鎖�����B�J���@�C�G=�R�����l�����v�����̓o�J�����A(�������玑�i�A���{�̑匟 /�����w�Z���ƒ��x�F�莎���̂悤�Ȃ���)���擾������u�����b�Z�����y�@�ɗ��w���A�t�F�e�B�X�ɍ�Ȃ��A�e�����F�l�ł����郌�����X�ɃI���K�����t������B���ꂪ�ō��̋���ƍl�����B�Ƃ��낪�u�����b�Z�����y�@�͂��̓����O���l�͎���Ă��Ȃ������B�Ђ���Ƃ����炻�̂�������܂߂ăo�J�����A�������Ă��āA���y�@�@���Ɋw�ׂ�悤�ɂ��Ă����Ȃ�Ƃ��Ȃ�ƍl�����̂ł͂Ȃ��� ?���ۃp�����y�@�ł͞B���ȓ����(�����ɂ͓��w���Ă��Ȃ���)�݊w���ƕς�炸���b�X�����Ă����Ⴊ����B�w�т����D�G�Ȏ�҂ɂ͊��e�������B�L�^�ł̓������X�����B�h�[���ɉۂ����I���K���̓��P�́A���K���Ԃ�1����8���Ԃɋy�Ƃ����L�q�����邪�A���������t���[�g�ƈ���ăp�C�v�I���K���̏ꍇ�A�I���K�����ݒu���ꂽ�ꏊ��������Η��K�����b�X�����ł��Ȃ��̂Ŏ����u�����b�Z�����y�@�ɒʂ��Ă����Ƃ����l�����Ȃ��B

�u�����b�Z�����烊�����ɖ߂������B�h�[���͂��̒���Z�I���t�ň�C�ɗL���ɂȂ�A�����Ƀp���̃}�h���[�k���@�Ŏ�ȃI���K���t�҂������T��=�T�[���X�̃A�V�X�^���g�Ƃ��ăI���K�j�X�g�̃L�����A���X�^�[�g������B1870�N����̓T���E�V�����s�X����̐��I���K�j�X�g�ɂȂ�B�}�h���[�k���@�̃I���K�����J���@�C�G=�R������̕������A�T���E�V�����s�X����̃I���K���́A����̃I���K���Ƃ��Ă͌��݂ł����E�ő勉�A�X�g�b�v�i�����j��118��������I���K���ŁA���̈��|�I�ȉ��F�̎�ނƔ{���̖L�����Ƀ��B�h�[���͖�������A89�ň��ނ���܂ł�63�N�Ԃ����̃I���K���Ɖ߂������ɂȂ�B

�s�T���E�V�����s�X����̃I���K���t

�s�T���E�V�����s�X�̃I���K����e�����B�h�[���t

�m�[�g���_���吹���ɕC�G����K�͂̐������I�I�Ƃ��đ���ꂽ����ŁA�p���q�ߐ������邵���u�T���E�V�����s�X�̃O�m�����v�ƌĂ��I�x���X�N���ݒu����Ă���B��q���̓V�W��ǂɂ́A�h���N�����́u�V�g�ƃ��R�u�̐킢�v���̊G���`����Ă���B�f��u�_���B���`�E�R�[�h�v�ɂ��o�ꂷ��B���B�h�[�����T���E�V�����s�X����̃I���K�j�X�g�ɏA�C�����͕̂����푈�̒��O�������B�����푈�ł̓p�����v���C�Z���R����̖C�����Ă���B�������I�����Ă��Ȃ��������B�h�[���́A�����ɖC�����ɔz������ăp���k���̃T���E�h�j�ŎQ�킷�邪�A���̒��ŗ�q�̂��߂ɃT���E�V�����s�X����ɖ߂��ăI���K����e�����B��q���̓V��ɂ͖C���ɂ��傫�Ȍ���2����Ԃ������B��q�͒n�����ōs��ꂽ�B����ɕ����푈���I���ƃp���E�R�~���[���̗����N�����B����W�̎��ł́A�_���{����i�����E�Q����S�Ă̋���͐苒���ꂽ�B����Ȓ��ŕK���ɋ���I���K�j�X�g�߂��Ƃ����̌������B�h�[�������̋���痣��Ȃ����������������Ȃ��B�����ăI���K�����I�[�P�X�g���Ɍ����Ăđn��o�������B�h�[���́u�I���K���E�V���t�H�j�[�v�̊T�O�́A���̃T���E�V�����s�X����̉����I���K�������ł͔��z���o���Ȃ�������������Ȃ��B�T���E�V�����s�X����̐��I���K�j�X�g�A�C�̗�1871�N����̓A�V�X�^���g�Ƃ��ăt�H�[���i1874�N�܂Łj���A�C���邪�A����2�l�A��������イ�������t������J��L���A���ɂǂ̗l�ɓ]�������邩�����������Ă����Ƃ����B����͗�q���̉��y�̒��ōs���Ă���A���̏�̒��O�͋C�ɂ����߂Ȃ������悤���B�u��H�Ȃ�����ƕ��������Ƃ̂Ȃ������f�B�[���ȁc�v�Ƃ����������낤�B

�s�T���E�V�����s�X����t

�s���Ƀp�C�v�I���K���t

�s�h���N�����̊G�t

�t�H�[���̉�ŏ��������A�^�t�@�l���������N�A�t�H�[����1�ΔN���ŁA����3�l�͑S���̓�����B�^�t�@�l���Ƃ́ASociété de musique de chambre pour instruments à vent�i�NJy�����y����1879�N�^�t�@�l���ɂ���Đݗ��j�ł̃s�A�j�X�g�Ƃ��āA���邢�̓I���K�j�X�g�Ƃ��Ă̎Q���ł��e���ł���A����2�l�̋��������������B���ɑg�� Op.34�̋����͑����A1900�N�܂łŋL�^�ɂ�����̂͂قڃ^�t�@�l���ƃ��B�h�[���ɂ�鉉�t�B�^�t�@�l������́A�S�[�x�[���Ƃ̋����ƂȂ�B�u���ȁv�Ƃ�����Ȃ���Ȃ��ꂽ�̂�1884�N�ŁA�u���ȁv�̏�����1884�N4��10���A�T���E�v���C�G���ōs��ꂽ�NJy�����y����̑�5��ڂ̃R���T�[�g�ɂă^�t�@�l���ƃ��B�h�[���̉��t�ōs��ꂽ�B��1885�N�̋L�^�ł͋Ȃ̍\����Prélude�ARomance�AScherzo�AFinal�ƂȂ��Ă���B��Ȗڂ̑薼�����݂�Moderato�ƂȂ����̂�1888�N�̋L�^����ŁA���̍\����1891�N��Hamelle�����x�o�ł����̂����A���̌�A���e�I�ɂ��Ȃ�ύX�����1898�N��Hamelle����Ĕ̂����B���ꂪ���݉��t�����y���B����2�̔ł̑���_�Ɋւ��Ă̓A�i���[�[�̉�Ő�������B�܂�1897�N�ɂ�Heugel����Romance�������o�ł���A���̋Ȃ����̉��t���^�t�@�l���ƃ��B�h�[���ōs���Ă��鎖�������B�܂�1914�N�ɂ�2�Ȗڂ̃X�P���c�H���I�[�P�X�g�����t�łɕҋȂ��Ă���B

Fl. Vn. Vc. Pf. Harmonium�ɂ��5�d�t�ȁA�Z���i�[�h��i10�́A ���݂قƂ�lj��t����鎖�̖����Ȃ����NJy�����y����̃R���T�[�g�ł��Ȃ�̉��t����Ă���i�t���[�g�͂قڃ^�t�@�l���j�A���̎���̃��p�[�g���[�Ƃ��Ă�������蒅�A1900�N�ȍ~�ł̓S�[�x�[���̃t���[�g�ʼn��t����@����������B���Ȃ݂Ɉ��Ƃ���1872�N2��18���ɃO�����h�z�e���ōs��ꂽ�R���T�[�g�ł́AFl.�h���W�����AVn.���C�AVc.�_���x�APf.�t�H�[���AOrg.���B�h�[���B������4��6���ɂ�Fl.�^�t�@�l���AVn.�������[�AVc.�t�B�b�V���[�APf.�T��=�T�[���X�AOrg.���B�h�[���ʼn��t����Ă���B���̎���̃p�����y�E�ł��l�C�̍�i�ƂȂ�A���B�h�[���{�l�̎�ɂ��l�X�ȕҐ��ɕҋȂ��ꂽ�B

| ��i��/�Ґ� | Suite Op.34(Op.34-No.1�`4) Fl.Pf. |

|---|---|

| ���� | P.Taffanel |

| ��ȔN | 1884/1891�`1898 |

| �o�Ŏ�/�o�ŔN | Hamelle /1891/1898 |

| ������/������/�����ꏊ | �NJy�����y����1884.4.10 / �T���E�v���C�G�� Fl. P.Taffanel Pf. Ch-M.Widor |

1880�N���烔�B�h�[���́A�G�X�^�t�F�b�g�Ƃ����V���ŕ]�_�ƂƂ��Ċ����i�y���l�[�� Aulètes�j�������A������܂��A�u�����b�Z���������y�@�ł̍�Ȃ̎t�ł���t�F�e�B�X���h煂Ȕ�]�ŗL���ȕ]�_�ƂƂ��Ċ������Ă����e���Ƃ�����B1890�N�t�����N�̌�C�Ƃ��ăp�����y�@�̃I���K���ȋ����ɂȂ�B1892�N�ɂ����W�I���h�k�[���M�͂̃V�����@���G����܂��Ă���B 1896�N�A�p�����y�@�ł̓g�[�}�̉��y�@���ފ�����e�I�h�[���E�f���{�A���@���ɏA�C�A���̃f���{�A�̌�C�Ƃ��ă��B�h�[������ȉȋ����ƂȂ�B�t�H�[�������N��ȉȋ����ɂȂ��Ă���B2�l�Ƃ������Ƃ��Ă͊v�V�I�ȍ�ȉƂł������B �p�����y�@�̍�ȉȂ̋����̓t�H�[���A���B�h�[���A�����Ă�����l���k���[�iCharles Lenepveu�j�������B�t�H�[���剺����́A�G�l�X�R�A�����F���A�J�[�����A�O���u���[�Y����A���B�h�[���剺����̓I�l�Q���A�G�h�K�[�E���@���[�Y�A�~���[�A���V�A������A���k���[�剺����̓A���h���E�J�v���A�S�[�x�[�����y�o�����B���̓��k���[��1905�N�̃����F������(�t�H�[�����@���ɏA�C���邫������)�ɂ�������Ă����B�ǂ���烋�k���[�̓p�����y�@�̏o�g�ł͂Ȃ��t�H�[���ƃ��B�h�[�����y�̂��Ă����ӂ�������A����ł��ł��|�p�A�J�f�~�[�̉���ł�����A���[�}��܂̐R�������鑤�̐l�ԂȂ̂ŁA��i����������̖ڐ��ł���2�l�����Ă����悤���B����Ȓ��Ŏ����̐��k�ȊO�S�������[�}��ܖ{�I����r�����鎖����Ă����Ƃ����������炩�ɂȂ����B���ꂪ���[�}��܃X�L�����_���̍����ŁA���o�㓖�R�����E�͎��C�����B

���B�h�[���́A�I���K���ȋ����Ƃ��Ă����B�G���k��r���Z�[����D�G�Ȑl�ނ���Ă���1900�N�ȍ~�ɑ傫�ȓ]�������}����B�����1910�N�Ɍ|�p�A�J�f�~�[�̉���i���y����j�ƂȂ�A1914�N�ɂ͏I�g���L���ɂȂ������Ƃ������B�I�g���L���̎d���͉��y�����ł͂Ȃ����p�A���z�A�Ⴆ�Ή��t��z�[���̐V�݁A���p�ق̐V�݁A���ӕ���Ƃ��ĐV�����p�C�v�I���K���̐ݒu�Ȃǂɂ��ւ��A�A�J�f�~�[�̌|�p����S�̂̊ė����ł�����B���炢�̂ł���B�Ƃ��낪�I�g���L���A�C����A��ꎟ���E��킪�u������B�܂�ŃT���E�V�����s�X����̃I���K�j�X�g�A�C����̕����푈�̎��̍ė��ŁA�Ăуp�����C�Ɍ�������B���̒��Ńt�H�[���̉�Ő��������A�o�������p�����y�@�̊w�������̈��ۂ�����ȃN���X�̐V���̕Ҏ[�A�A�J�f�~�[�̏I�g���L���Ƃ��ăp���s���ɂ�����p�i�̒n���ւ̔��w���A�T���E�V�����s�X����ł̉��t�p���A�Ƃ������X�𑗂�B

��ꎟ���E����A�e�����{�̕����ȁA���p�فA�z�[�����Ƃ̌𗬂�������ƁA�������������Ƃɏo������x���i���X�`���C���h�ƂȂǁj��e�������A��b��Ƃ̐l���������L�����Ă������A�����܂ň�l�̉��y�ƂƂ��Ă̐��������т����B�������̕������Ȃ�e�����y�������ꂽ�_���E�X�E�~���[��A�S���V���������E�����o�����G�h�K�[�E���@���[�Y���v�V�I�Ȗ剺���ވ���A�{�l�̓��}���h�̎�@���������A�����Ƀo�b�n�I�ȑΈʖ@��������앗��ς��Ȃ������B�t�H�[���̃t�@���^�W�[���l�A�ʏ�̃C�^���A��\�L�̉��y�p��̎g�p���т����B�|�p�A�J�f�~�[�̏I�g���L���Ƃ��ăA�����J�R�̌R�y���Ƃ̊W���o���A��������t�H���e�[�k�u���[�ɃA�����J���y�@����鎖�ɂȂ�t�����V�X=���C�E�J�T�h�V���Ƌ���1921�N�ɃA�����J���y�@�ݗ��A����@���ƂȂ�B

1937�N3��12���i���j�A��8���ɃV������=�}���[�E�W����=�A���x�[���E���B�h�[���i���A���N93�B

����I�ɍ����ɂȂ�ׂ��l�����������{�l�̈⌾�ł�������ށA�T���E�V�����s�X����ł̒P�����̂ɂ�郌�N�C�G���̒��ł̑��V����]�����B��q�̃f���v���́A�T���E�V�����s�X�̃p�C�v�I���K���Ńo�b�n��e�����B

���B�h�[���͎��f�Ȋ��ɂ����܂�A��q���̓V�W�̃h���N���A�̊G�����グ�Ȃ���A�����Ĉꐶ�����ɐ������I���K���̋������Ȃ���T���E�V�����s�X����̒n���ɖ����Ă���B�A�J�f�~�[�̃��B�h�[�����̈֎q�͍�����i���ɑ��݂�������B

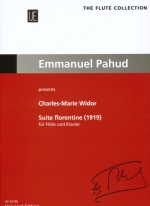

����̓^�t�@�l���ɕ�����ꂽ�g�� Op.34�Ƌ��ɂ�����̑g�ȁASuite Florentine�i�X�C�[�g�E�t�������e�B�[�k/�t�B�����c�F�g�ȁj��ŏЉ�܂��B���̋Ȃ͂������̉��y���T�i�O���[�u�Ȃǁj�Łu�t���[�g�܂��̓��@�C�I�����̂��߂́v�Ƃ��ă��X�g�A�b�v����Ă���̂ł����A�o�ŕ��iHamelle�j�Ƃ��Ă͌��݃��@�C�I�����ł����m�F�ł��܂���B���@�C�I�����ł����̂܂܉��t����ɂ͉���I�ɖ���������܂����A2016�N��Universal Edition����G�}�j���G���E�p���E�R���N�V�����i�t���[�g�p�[�g��Rien de Reede�ҋȁj�Ƃ��ăt���[�g�ł��o�ł���Ă��܂��B����͌������郔�@�C�I�����łɋ߂��`�ɉ������͂��ҋȂ������t�ŏЉ�܂��B�A�i���[�[�ł͑g��Op.34�������܂��i��������J�j�B����2�Ȃ�30�N�ȏ�̎����u�Ăč�Ȃ��ꂽ�g�Ȃł����A���}���`�V�Y�����ӂ�閼�ȂŃ��B�h�[���̐l���Ɛ��E�̗l�q�̕ω����_�Ԍ�����悤��2�̍�i�ł��B���̈Ⴂ�����y���݉������B

���B�h�[��������������p�����y�@���Ǝ����ۑ�ȂƑ��Ǝ����Ɋւ���f�[�^

| ��i��/�Ґ� | Suite Florentine /Vn. Pf. |

|---|---|

| ���� | Majesté la Reine HÉLÈNE d�fIlalie |

| ��ȔN | 1919 |

| �o�Ŏ�/�o�ŔN | Hamelle |

| ������/������/�����ꏊ | �G���[�{�a/1919.2.20/Vn.�H Pf. Ch-M.Widor |

���Q�l������

�j���[�X

�֘A�T�C�g