�����w�|��w�����̐����a���搶�Ɏ��M���Ă��������܂����B

�����̋L����2021�N�Ɏ��M���Ă������������̂ł��B

��6��

�T�����T�[���X�o�z�A�����čŊ��̂Ƃ�

���C�E�K���i1835�|1898�j

���悢��ŏI��ƂȂ�܂��B

1888�N�ȍ~�̌㔼���ɂ��Ă��b���v���܂����A�ӔN�ɐ��ݏo���ꂽ�t���[�g�̂��߂̍�i�w�I�f���b�gOp.162�x�ɂ��Ă��G�ꂽ���Ǝv���܂��B

�悸�́A1888�N����1890�N�ɖK�ꂽ�T�����T�[���X�̐��_�I��@�ɂ��Ă��b���v���܂��B

���̔��[�́A�I�y��������˗����ꂽ�V��I�y���ɂ���܂����B

�I�y������1888�`89�N�V�[�Y���̃v���O�����ƃX�P�W���[�����ȉ��̂悤�ɑł��o���܂����A

�T�����T�[���X�ɂ́A���C�E�K���̑�{�ɂ��w�A�X�J�j�I�x���Ϗ�����܂��B

- �@1888�N10��

- �O�m�[�w���~�I�ƃW�����G�b�g�x

- �A1889�N 1��

- �T�����T�[���X�w�A�X�J�j�I�x

- �B1889�N 4��

- �O���b�N�w�I���t�F�ƃG�E���f�B�[�`�F�x�A�g�} �w�e���y�X�g�x�i�o���G���y�j

�T�����T�[���X�́A���̃I�y���ɂ�������̏�M�𒍂��A�ۈ�N�����ď������܂����A1888�N11���Ƀ��n�[�T�����}����ƁA���̏�M�Ƃ͗����ɁA�̎肽���̋C�܂����^�c��̖��ɓ���Y�܂��܂��B

����Ȓ��A�B��̉Ƒ��ł����N���}���X�E�T�����T�[���X�����ׂ������点�A�ŕa�ނȂ���12��18���ɖS���Ȃ�܂��B���ɕ�e�Ƃ̌��т������������T�����T�[���X�̏Ռ��͂��܂�ɑ傫���A�S�Ă𓊂��̂ăp�����яo���܂��B

�N���ς�낤�Ƃ���12��31���A����������́A��t�����X�̃^�}���ł����B

��ꎟ�o�z

�^�}���ł́A�����w�A�X�J�j�I�x�̏��K����������炳��܂����A

�����Ɏ����������`������A�����̌����݂������Ȃ��Ƃ݂�ƁA1889�N3��9���ɃA���W�F���A�ւƈړ����A�����ł͓��X�U��������ڂ����Ȃǖ��ׂɉ߂����܂��B

���̎��n���Ȃ��܂�1889�N5���ɋA������ƁA�T�����T�[���X�̖ڂɔ�э��̂́A��4��p�������J�Âɕ����A��Ƃ��Ȃ�͊�����������̃G�b�t�F�����̃��C�g�A�b�v�ɐV����̓�����������l�X�̎p�ł����B�㐢�̎������͂�����x���E�G�|�b�N�i����������j�ƌĂт܂����A

���̂Ƃ��̃T�����T�[���X�̐S���A�@������ł������ł��傤���B

�I�y�����ł́A�O�m�[�́w���~�I�ƃW�����G�b�g�x�̑听�����V���������킵�A�w�A�X�J�j�I�x����Ɍ��������͂��̃g�}�́w�e���y�X�g�x�����ɏ������}���A�V���ɂ́u�A�X�J�j�I�͌���I�Ɏ̂ċ����A�I�y�����x�z�l�̓g�}�̍�i��M��Ɏx�����Ă���v�Ƃ܂ŏ�����܂��B

�������ߐ��삵���I�y�������ɏo�邱�Ƃ��狑�܂�A�v���C�h�����X�ɑł��ӂ��ꂽ�T�����T�[���X�͂����ŁA�g�Ӑ������u�ߋ��𐴎Z����v�Ƃ������Փ��I�s���ɏo�܂��B

�T�����T�[���X�ɂ͒Z����������������܂������A����2�Δ��̒��j�A���h�����A�ڂ𗣂������Ɏ���}���V��������]�����S���Ȃ�Ƃ������A�@������Ȃ��ߌ��̋L��������܂��B

���̎�������d�ׂƊ������T�����T�[���X���A�Ƒ��̎v���o�̕i��Ƌ�Ȃǂ�

�����̌̋��f�B�G�b�v�s�Ɋ��A1889�N10��9���Ƀp�����o�z���܂��B

����������́A�X�y�C���̃A���_���V�A�n���ł����B

��o�z�@�`�T�����T�[���X��T���I�`

�}���K�A�O���i�_��K�ꂽ��A�W�u�����^���C�������݁A�A�t���J�嗤�Ƃ͖ڂƕ@�̍`���J�f�B�X�ɂ��炭�؍݂��܂����A���̒n�ŃT�����T�[���X�͂������������v�����ł��傤���B

�p�����o�z���邱�Ƃ́A���F�f�������ƃK����2�l�����ɂ͓`���Ă��܂������A���̃f�������ɂ́A�J�f�B�X�ŏ�������i�w�X�P���c�HOp.87�x���A�K���ɂ́u���������Ŗ��ʂɂ����g��ꂽ�l���ւ̂Ђǂ�����������E�o���邽�߁A�������ꂽ�n�ŕʂ̎�������蒼�������v�ƋL�����莆�𑗂�A������Ō�Ɉ�̘A����₿�܂��B

�T�����T�[���X�����Ɍ���������́A�k�吼�m�ɕ����ԃX�y�C���̌Ǔ����X�E�p���}�X�ł����B

12��14���A���X�E�p���}�X�ɒ������T�����T�[���X�́A�z�e���̋L����Ɂu�t�����X���Ёv�u�J�f�B�X�o�g�̏��l�v�u�V�������E�T�m���v�ƋL�����܂��B

���X�E�p���}�X�̓����́A�Ɠ��ȕ��͋C�����T�����T�[���X�������ӎ����͂��߂܂����A�X���ł܂�ŃI�[�P�X�g�����w�����邩�̂悤�ɓ��Ǝ��U���Ă���p����A���̐l�������y�D���Ƃ������Ƃ͂����ɕ��������悤�ł��B

���X�E�p���}�X�ł͓�̐l���Ƃ��ăX�p�C�ɋ^����ȂǁA�ʔ�����b���������c����Ă��܂��̂ŁA

���В��߂��������������B

1890�N2���ȍ~�A�p���ł̓T�����T�[���X�̎��H���}�X�R�~����킵�͂��߂܂����A���������E�}�^���́u�T�����T�[���X��T���I�v�Ƃ������A�ڋL���A�W�����i���E�C�����X�g�����ɂ́A�ё������Ŏ��H�����܂��B

4���ɓ���ƁA

���̃W�����i���E�C�����X�g���������[�ƂȂ�A�����͂��̓�̐l�������ȉƃT�����T�[���X�ł��邱�ƂɋC�Â��A

���������}��F�ƂȂ�܂��B

�T�����T�[���X�́w�T�����T�[���X�x�ł��邱�ƂɌ��C�������A�������ꂽ�n�ŕʂ̎�������蒼�����߂ɂ��̓��ɂ���Ă��܂������A���������Ƃ̑f�p�Ȍ𗬂��A�����Ă����S���������J�����A���ɂ̓p���ɖ߂錈�S�����܂��B

4��17���[��A���X�E�p���}�X�ɑ؍݂����L�O�Ƃ��č�i���c���A��������܂��B�i���̌㓯�n�ɂ͊��x�ƂȂ��ĖK���A1900�N3��16���ɂ͖��_�����ɑI��A�T�����T�[���X�͌��݂Ɏ���܂ŁA���̌ւ�Ƃ��Ĉ����ꑱ���Ă��܂��B�j

�T�����T�[���X�̓��X�E�p���}�X���o��������A�܂�ŗ���ɂ��ނ��̂悤�ɂ������Ǝ��Ԃ������A1890�N5��20���A�p���ɋA�����܂��B

����7�����ɂ��킽��T�����T�[���X�̓����s�ł����B

���X�E�p���}�X�ɐݒu���ꂽ�T�����T�[���X��

20���I�A�T�����T�[���X���ނ�����

20���I�ɓ����Ă��Ȃ��A�w���ҁA�s�A�j�X�g�Ƃ��ė����痷�֑��Z���ɂ߂�T�����T�[���X�ł������A70�Ό㔼�ɓ���Ƃ��̊����ɉA����݂��n�߁A���t�ƂƂ��Ă̈��ނ����ӂ��܂��B

1913�N11��6���A�K���H�E�z�[���ň��ތ������s���8�Ȕ�I����܂����A���̒��Ɏ��̑�D���ȍ�i�w���@�C�I�����ƃn�[�v�̂��߂̌��z�� �C���� Op.124�x������܂��B�܂�ň�۔h���v�킹�邱�̑f�G�ȍ�i�́A�t���[�g�ʼn��t���邱�Ƃ��ł��܂��̂ŁA���ЊF����̃��p�[�g���[�ɉ����Ă݂Ă͔@���ł��傤���B

��1�����E���u���A���̂Ƃ��T�����T�[���X�́H

�₪�Đ푈�������炷�ɂ݂Ɣj�ł�����Ă���B�Ⴍ���Ď������A����ȂɔߎS�Ȗڂɑ��킸�ɍς̂ł͂Ȃ����Ǝv���B

�T�����T�[���X�͊J�풼��A���Ė�����������푈�̐��S�ȋL�����t���b�V���o�b�N�����̂��A���̗l�ɋL�����莆��F�l�V�������E���R�b�N�ɑ���܂��B

1914�N8��3���Ƀh�C�c������z��������ƁA�t�����X�哝�̂͋�����v�̐���~���A�A�J�f�~�[�̉���Ɍ����Ă��A��������邽�߂Ƀy���ƌ��t���g���悤�Ăт����܂��B

���̂Ƃ��|�p�A�J�f�~�[���ق̒n���ɂ������T�����T�[���X�́A�������ܕM�����A�h�C�c�̔��ƌ|�p�߂����_�w�h�C�c�т����x��V���ɘA�ڂ��A�X�ɂ̓h�C�c�ƃI�[�X�g���A�̍�ȉƂ̍�i���A�t�����X�����ʼn��t���邱�Ƃ��ւ���u�t�����X���y�h�q���������v�Ȃ���̂܂Œ�Ă��܂��B

�����̌��_�����́A�~�ނɎ~�܂�ʈ����S����̍s���Ƃ͂����A�h�C�c�݂̂Ȃ炸�����t�����X�̕]�_�Ƃ�������������𗁂т邱�ƂƂȂ��A�Ӑ߂������Ă��܂��܂��B

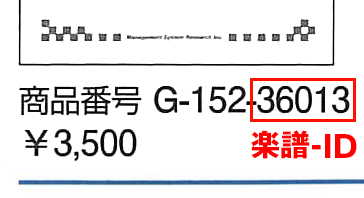

�w�I�f���b�gOp.162�x�a��

���D���T�����T�[���X���K�ꂽ�n�͐�������܂����A���ł��k�A�t���J�̒n�A���W�F���A�́A19����K��邱�ƂƂȂ邨�C�ɓ���̒n�ł����B

�I����1919�N�ɂ́A17��ڂ̃A���W�F���A�؍݂��s���i1919�N12���`1920�N4���j�A���̂Ƃ��t���[�g�̂��߂̍Ō�̍�i�w�I�f���b�gOp.162�x���a�����܂��B

��i�����܂ꂽ�ߒ���w�i�ɂ��ẮA����̎莆����m�邱�Ƃ��ł��܂����A1920�N3��19���t���̂Q�̎莆�����Љ�܂��B

���̊y��̂��߂̍�i�͂��Ȃ蒿�����̂ŁA�t���[�g�t�҂͍����ō~���Ă������̕������ɖ�������ł��傤�B�i�t�B���b�v�E�x���m���j

���͗ƉԂƍ���̒��ŕ��a�ƐÂ�������ɓ���܂����B�s�A�m�̂��߂ɏ������̂��A�I�[�P�X�g���t���̃t���[�g�̂��߂ɏ������̂��A�܂��������̂���͂���܂���ł������A�v��ʂƂ��납���Ȃ̖������h���Ă����̂ł��B�i�s�G�[���E�A�Q�^�����j

���̍�i�́A�t���[�g�̃��p�[�g���[�g�[�̂��߂ɏ����ꂽ���ƁA�A���W�F���A�̐Â��Ȋ����C���X�s���[�V������^���A�\���������n�Ő��ݏo���ꂽ���Ƃ�������܂��B

�I�f���b�g�iOdelette�j�́A�I�[�h�iOde)�ɏk������������ꂽ���t�ł����A�T�����T�[���X�̓A�Q�^���Ɂu���̌��t�i�I�f���b�g�j�́A�܂����y�ł͎g���Ă��܂���v�Ƃ��q�ׂĂ���A��ϒ������^�C�g�����Ƃ����܂��B

�I�[�h�́u��́v���Ӗ����܂����A���̌��t�́u�ق߂����v�Ƃ��ǂ߂�悤�ɁA�_��l�A���R�A���тȂǐ����Ȏ����u�J�ߎ]����v�Ƃ���������������܂��B

�T�����T�[���X��17�̂Ƃ��ɁA�R���N�[���ŗD��������i�w���Z�V���̂��߂�����x���܂��u�I�[�h�v�ł����A���ɂ́A�l���ŏ��̐�����͂��́u�I�[�h�v�ƁA�ӔN�̍�w�I�f���b�gOp.162�x���ɂȂ��Ă���悤�Ɏv���Ďd������܂���B

�T�����T�[���X�͐l���̑����Ƃ��āA���g�̂���܂ł̌��т�T�܂��₩�Ɏ]����Ƃ������Ӑ}�Łu�I�f���b�g�v��t�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

������1920�N9��12���A�K�X�g���E�u�����J�[���̃t���[�g�A�A���}���E�t�F���e�w���ɂ��f�B�G�b�v�̃J�W�m�ōs���܂����B

�����ɂ��āu�u�����J�[�������̃I�f���b�g��听���������Ƃ̂��ƁB�������A���ɂȂ����璮����̂��H�@���炭��x���Ȃ����낤�v�ƃf���������ɏ������莆���c����Ă��܂��B�u�����J�[���̖����������������ƂƁA�����ɂ͉��炩�̓s���ŗ��������Ȃ��������Ƃ�������܂��B

1921�N�A�T�����T�[���X�Ŋ��̂Ƃ�

�T�����T�[���X�͊��ɉ��t�ƂƂ��Ă̈��ތ������s���Ă��܂����A��ꎟ���E��풆�ɂ͎��P���t��A�����J�E�c�A�[�Ȃǂ������ɍs���Ă��܂��̂ŁA���Lj��ނƂ͂Ȃ�Ȃ������悤�ł��B

��8����

8��6���A�f�B�G�b�v�̃J�W�m�Ől���Ō�̃��T�C�^�����s���A8�ȉ��t���܂��B ���t���I�����T�����T�[���X�́A���O�Ɍ������āu������75�N�O�A���͐l�O�ŏ��߂ĉ��t���A�������Ō�̉��t�ƂȂ�܂����v�ƍ������䂩�狎��܂��B

�����v���O������7�ȖڂɁw�I�f���b�g�x������܂����A�O�N���n�ł̏����Ɠ����u�����J�[���̃t���[�g�ƃt�F���e�̎w���ɂ��ĉ�����܂��B

�����������炱�̃��X�g���T�C�^���́A�O�N�̏����ɗ�����Ȃ������T�����T�[���X���u���ɂȂ����璮����̂��H�@���炭��x���Ȃ����낤�v�Ƃ��ڂ�����s����A�Z�b�e�B���O���ꂽ�̂�������܂���B

�Ƃ���ƁA�w�I�f���b�g�x���������Ƃ������Ƃ���������܂����A�Ƃ�����l���Ō�̌����Ƀt���[�g��i���܂܂�Ă��邱�Ƃ́A�t���[�e�B�X�g�Ƃ��ĂȂ��������C�����ɂȂ�܂��B

��11����

�I�y���w�A�X�J�j�I�x���h������܂��B

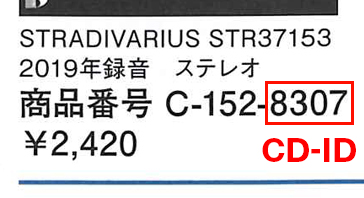

�w�A�X�J�j�I�x��1890�N3��21���̏�����A���̂܂�30�N�Ԗ�����邱�ƂƂȂ�A���C�i���h�E�A�[���̎w���ōĉ�����܂��B���ǁw�A�X�J�j�I�x�̓q�b�g��Ƃ͂Ȃ�܂���ł������A�����̒���Ƀ^�t�@�l�����t���[�g�ƃs�A�m�p�ɕҎ[�����w�̌��u�A�X�J�j�I�v�o���G�̃A���A �A�_�[�W���ƕϑt�x�����܂�Ă��܂��B

���̍�i�́A���S�Ȃ�T�����T�[���X�E�I���W�i���Ƃ͂����܂��A�w�A�X�J�j�I�x����h�������t���[�g�̖��삪�A�����ЂƂa���������Ƃ͊��������ł��B

��12����

���悢��Ŋ��̂Ƃ��ł��B

19��ڂƂȂ�A���W�F���A�؍݂ł́A12��4���ɒ�h�̃I�A�V�X�E�z�e���ɓ������đ��X�A����̍Z����I�[�P�X�g���[�V�����Ȃǂ͓I�ɍs���A�Ō�܂ʼn��y�ƂƂ��Ă̈ӗ~�����킸�ɂ��܂������A12��16��22�����A�|��Ă����x����ǂ��A�ň��̒n�A���W�F���A�ł��̐�������܂��B

�S�[�̓A���W�F���A�Ő��ʂ��ꂽ��A12��21���Ƀp���ɓ������܂��B

���̓��̃p���́A�܂�ŃT�����T�[���X�̎���߂��ނ��̂悤�ɗ₽���J���~�肵�����Ă��܂������A18���ɖS�[���悹����Ԃ��p���E�������w�ɓ��\�����Ƃ��ɂ́A���̉J���~�݂܂��B

���V�̓T�����T�[���X�̌��т��]�����A�}�h���[�k����ł̍����ƂȂ�܂��B

���̃}�h���[�k����́A���ċ���I���K�j�X�g�Ƃ��Đ��X�̑������t���J��L���A���X�g�����āu���E��̃I���K�j�X�g�v�ƌ��킵�߁A�������L��������ł��B

�܂��ɃL�����A�̃X�^�[�g�ƂȂ������̏ꏊ�ɁA�����̐l�����I�����T�����T�[���X�͍Ăі߂��Ă����̂ł��B

�T�����T�[���X�́A�t�����X���y�ċ���ڎw���������y�����ݗ����܂������A���̌�A�h�r���b�V�[����F���A�����ăt�����X6�l�g�ȂǁA�����̐l�ނ�����t�����X���y�̉�������ւƌq����܂��B�܂��ɉ�������̗����҂Ƃ�������T�����T�[���X��20���I�܂ł������A���̔ɉh�����͂�����A���������ƌ����܂��B

1�N�Ԃɂ킽��A�T�����T�[���X�̐l���������Ă��܂����B���܂�m���Ă��Ȃ��G�s�\�[�h�␄���Ȃǂ�D��������b���v���܂������A���y���ݒ����܂����ł��傤���B����A���Љ�܂������X�̃T�����T�[���X�̃t���[�g��i����w�N���[�Y�A�b�v����A��葽���̕��ɂ��y���ݒ����邱�Ƃ��肢�A���߂ƒv���܂��B

-

���z�ȁ@OP.124

(���@�C�I�����ƃn�[�v�̂��߂�)

���iID:29526

��������̊y���̓��@�C�I�������ł��B

-

���ȁA�A�_�[�W���ƕϑt

�i�u�A�X�J�j�I�v���j

���iID:7736

���� �a��

�����Y�p��w�ɂăt���[�g���������A�א쏇�O�e���Ɏt���B�W���l�[�����y�@�ɂă}�N�T���X�E�������[���Ɏt�����v���~�G�E�v������܂��C���B����܂œ��{�؊ǃR���N�[�����I�̑��t�����X�A�C�^���A�̃R���N�[���ɂē��܂���B�A����͐��E�e���̉��y�Ղ��w��菵�ق��A�}�X�^�[�N���X�A�������s���B2019�N�A�}�N�T���X�E�������[���Ɛ��E�����[�c�@���g �I�y�� �f���I�S�ȃ��R�[�f�B���O���s���A�t�����XSkarbo��胊���[�X����B2012�N16�N�ɂ̓C�^���A�ŊJ�Â��ꂽ�Z���F���[�m�E�K�b�c�F���[�j���ۃt���[�g�R���N�[���R�����߂�i��5��͐R���ψ����j�B

���݁A�����w�|��w�����A���{�NJy�|�p�w�����B